From 7b2e37b79d01f182c080b46f095970975cd8e6c2 Mon Sep 17 00:00:00 2001

From: G <127704303+giselechou@users.noreply.github.com>

Date: Sun, 17 Mar 2024 21:10:47 +0800

Subject: [PATCH 01/12] =?UTF-8?q?Update=206-1-=E8=81=B7=E5=A0=B4.md?=

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Content-Transfer-Encoding: 8bit

可能要看一下喔,有新增 ###Aligning wisdom and influence [Or "Identifying natural leaders"]

---

.../6-1-\350\201\267\345\240\264.md" | 45 +++++++++++++++----

1 file changed, 36 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git "a/contents/traditional-mandarin/6-1-\350\201\267\345\240\264.md" "b/contents/traditional-mandarin/6-1-\350\201\267\345\240\264.md"

index 03ea6f83..00546969 100644

--- "a/contents/traditional-mandarin/6-1-\350\201\267\345\240\264.md"

+++ "b/contents/traditional-mandarin/6-1-\350\201\267\345\240\264.md"

@@ -7,17 +7,27 @@

---

-全世界有十多億人走出家門,在正式組織中與至少幾個人一起工作。 這些「工作場所」產生了全球約 70% 的產出,是大多數人聽到「經濟」時首先想到的事物。如果多元宇宙要對重新構想經濟有所貢獻,就必須重組正規工作,我們將在本章討論這一點。

+全球有超過10億人在家庭之外的正式組織中與至少幾個其他人一起工作。這些「工作場所」產生了全球約 70% 的產出,是大多數人聽到「經濟」時首先想到的。正如我們思量工作場所對全球經濟的巨大貢獻一樣,解決這些阻礙生產力效率低下的問題也相當重要。美國工作者,平均每月花費 31 個小時參加被他們認為沒有效果的會議,這些對時間和資源都是重大的浪費[^meeting-stats]。如果⿻可以幫助重新構想經濟,就必須重組正規工作,我們將在本章討論這一點。

-我們接下來討論的進展,只是多元宇宙對工作場所潛在影響的一部分,包括加強遠端團隊、設計有效的企業園區、改善溝通、更包容地獲取人才、支援更有效地提供共通的企業基礎設施,以及更動態地適應不斷變化的行業。我們估計,前四項可使全球 GDP 增長約 10%,而最後一項則可能使國內 GDP 增長率每年永久提高半個百分點。[^Calc]

+我們接下來討論的進展,只是⿻對工作場所潛在影響的一部分,包括加強遠端團隊、設計有效的企業園區、改善溝通、更包容地獲取人才、支援更有效地提供共通的企業基礎設施,以及更動態地適應不斷變化的行業。我們估計,前四項可使全球 GDP 增長約 10%,而最後一項則可能使國內 GDP 增長率每年永久提高半個百分點。[^Calc]

### 強大的遠端團隊

-Covid-19 大流行改變了世界的工作方式,在一年內實現了原本預期幾十年才會發生的變化。巴雷托(Barreto) 等人的一項重要研究發現,在家工作的人,在美國勞動力所佔比例,從 5% 上升到 60% 以上。[^Barreto] 也許最極端的表現是所謂的「數位遊牧」的興起。他們利用越來越開放的遠距工作機會,不斷旅行並從事各種形式的遠端工作,撒丁島地區的數位遊牧民族計劃、愛沙尼亞的電子居民、臺灣的金卡政策(本書的作者之一也是持卡人),都鼓勵他們這樣做。巴雷托等人發現,疫情後的工作者平均每周有一半的時間希望在家工作,並認為在這種環境下,他們可以取得相同或更高的工作效率。雖然有些研究發現了生產力輕微下降的證據,但這些影響似乎還不足以克服對混合工作方式的持續需求。

+Covid-19 大流行改變了世界的工作方式,在一年內實現了原本預期幾十年才會發生的變化。巴雷托(Barreto) 等人的一項重要研究發現,在家工作的人,在美國勞動力所佔比例,從 5% 上升到 60% 以上。[^Barreto] 也許最極端的表現是所謂的「數位遊牧」的興起。他們利用越來越開放的遠距工作機會,不斷旅行並從事各種形式的遠端工作,撒丁島地區的數位遊牧民族計劃、愛沙尼亞的電子居民、臺灣的金卡政策(本書的作者之一也是持卡人),都鼓勵他們這樣做。巴雷托等人發現,疫情後的工作者平均每周有一半的時間希望在家工作,並認為在這種環境下,他們可以取得相同或更高的工作效率。雖然有些研究發現了生產力輕微下降的證據,但這些影響似乎還不足以克服對混合工作方式的持續需求。[^reduce-productivity]

-然而毫無疑問,遠距工作確實有待改善之處。舉例來說,如何確保工作與生活的平衡、避免分心和不健康的在家工作條件等,並不容易通過遠距協作工具來解決。但其他許多弊端是可以解決的:缺乏與同事的有機互動、錯失反饋機會,或與同事建立更深層次個人聯繫的機會等等。雖然多元宇宙可以解決其中的大多數問題,但我們特別關注其中的一個問題:建立強大和深度信任的團隊。

+然而毫無疑問,遠距工作確實有待改善之處。舉例來說,如何確保工作與生活的平衡、避免分心和不健康的在家工作條件等,並不容易通過遠距協作工具來解決。但其他許多弊端是可以解決的:缺乏與同事的有機互動、錯失反饋機會,或與同事建立更深層次個人聯繫的機會等等。雖然多元宇宙可以解決其中的大多數問題,但我們特別關注其中的一個問題:建立強大和深度信任的團隊。[^remote-shift-impact]

-面對面團隊,通常會開展各種共同學習等非直接生產性活動,來建立團隊信任、聯繫和精神。這些活動從休閒午餐到各種極限團隊運動,如「信任跌落(trust falls)」、模擬軍事演習、繩索課程等。在這些活動它們幾乎都有一個共同點,那就是它們創造共享互信的活動體驗,來培養成員之間的信任,這種方式與我們在「後符號交流」一章中討論的共同服役、培養牢固持久的合作紐帶的方式類似。

+遠距共享實境顯著地增強了跨領域的團隊建設和培訓,包括[健康促進和醫療](https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.740507),透過增強虛擬環境中的協作和創意團隊合作。全球在虛擬實境的協作對跨學科團隊協作非常有效,特別是在醫療教育方面,突顯了其在克服地理障礙方面的實用性[^GlobalCollab]。 在虛擬世界中替個人表達提供了化身、為共同存在提供了沉浸式體驗以及為修改環境提供了工具,從而促進團隊創造力,增強分散團隊間的創意協作[^TeamCreativityInVirtual]。開發用於團隊建設的 3D 虛擬世界和遊戲(如在第二人生(Second Life))提供了成本效益的解決方法,用來增強團隊成員的相互溝通、情感參與和情境認知,也揭示其在生命關鍵領域的團隊協作至關重要。[^Game4TeamBuilding][^VirtualTeamWork]。

+

+[^GlobalCollab]: Umoren, Rachel, Dora J. Stadler, Stephen L. Gasior, Deema Al-Sheikhly, Barbara Truman, and Carolyn Lowe. “Global Collaboration and Team-Building through 3D Virtual Environments.” Innovations in Global Medical and Health Education 2014, no. 1 (November 1, 2014). https://doi.org/10.5339/igmhe.2014.1.

+

+[^Game4TeamBuilding]: Ellis, Jason B., Kurt Luther, Katherine Bessiere, and Wendy A. Kellogg. “Games for Virtual Team Building.” Proceedings of the 7th ACM Conference on Designing Interactive Systems, February 25, 2008. https://doi.org/10.1145/1394445.1394477.

+

+[^VirtualTeamWork]: Lukosch, Heide, Bas van Nuland, Theo van Ruijven, Linda van Veen, and Alexander Verbraeck. “Building a Virtual World for Team Work Improvement.” Frontiers in Gaming Simulation, 2014, 60–68. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04954-0_8.

+

+面對面團隊,通常會開展各種共同學習等非直接生產性活動,來建立團隊信任、聯繫和精神。這些活動從休閒午餐到各種極限團隊運動,如「信任跌落(trust falls)」[^TrustFall]、模擬軍事演習、繩索課程等。在這些活動它們幾乎都有一個共同點,那就是它們創造共享互信的活動體驗,來培養成員之間的信任,這種方式與我們在「後符號交流」一章中討論的共同服役、培養牢固持久的合作紐帶的方式類似。

+

+[^TrustFall]: A "trust fall" is an exercise where a person falls backward, counting on others to catch them. This activity is used to build trust and teamwork, as it requires relying on others to prevent injury. From the mid-2010s, the trust fall became less popular due to the potential for traumatic brain injuries if catchers fail.

顯然,目前大多數此類活動,都重度依賴於親身參與。因此,許多混合團隊和完全遠距的團隊,尤其是那些許多成員一開始就是遠距的團隊,就會錯過此類活動帶來的團隊建設效益,或只能花費大量差旅費用才能實現這些效益。遠距共享實境,替克服此一挑戰提供了巨大的潛力。在足夠逼真的化身(例如能反映詳細面部表情的化身)之間共進午餐,可能很快就能幫助遠距辦公團隊,實現類似於共同在場的豐富聯繫。雖然在遠距共享實境中,似乎不可能實現派對或極限運動中的生動聯繫,但越來越多的有力證據也表明,在足夠逼真的模擬環境中,可以產生真正的恐懼和信任體驗。隨著「電子競技」普遍化,以及在合適的遠端共享實境環境中,與現場相媲美的運動強度,「校園運動」的益處,有望越來越多地應用到遠端工作中。

@@ -27,18 +37,21 @@ Covid-19 大流行改變了世界的工作方式,在一年內實現了原本

許多工作,尤其是白領工作,往往都是在大型「企業園區」中完成的。雖然這些園區彙集的許多職能彼此不同,或在組織方法上相距甚遠,但廣泛的同地辦公往往是共同的目標,因為人們認為這樣做可以帶來偶然的交會,從而促進公司各部門之間的工作。大量經濟學文獻表明,這種「群聚」效應,是城市經濟效益的重要來源。企業園區的核心作用之一,就是在公司內部獲取這些效益。

-然而,要用心設計,才能達成這個目標。過度的組織和學科分隔、對核心工作的過份關注,都會破壞自發群聚的優勢。組織和學科的過度分割,也會削弱生產力。園區的不同元素(人行道、餐飲設施、辦公室、共用空間等)在促進直接工作和自發聯繫方面,發揮著不同的作用。園區的潛在設計空間顯然是巨大的,因此也必然存在著許多未曾探索之處。由於在園區內建造和安置公司的成本極高,而且相關公司在其他特性上的差異,通常比園區設計的差異要大得多,因此這種探索變得更加困難。因此,沒有標準的最佳園區設計也就不足為奇了;園區的設計千差萬別,蘋果公司的環形飛船就是一個典型的例子。任何能夠降低探索成本的方法,都能顯著提高品質。

+然而,要用心設計,才能達成這個目標。過度的組織和學科分隔、對核心工作的過份關注,都會破壞自發群聚的優勢。組織和學科的過度分割,也會削弱生產力。園區的不同元素(人行道、餐飲設施、辦公室、共用空間等)在促進直接工作和自發聯繫方面,發揮著不同的作用。例如,史蒂夫·賈伯斯重新設計了 [Pixar 總部](https://officesnapshots.com/2012/07/16/pixar-headquarters-and-the-legacy-of-steve-jobs/) ,包括一個巨型中庭,裡面有大劇院、自助餐廳、景觀室等;透過鼓勵這些電腦科學家、動畫師和工作人員在共享空間中交流,這種佈局促進了偶遇和異花授粉、口授心傳的機機率。然而,架構改造也帶來極大的挑戰:成本高昂,且還需要配合每家公司特有的不同要素,如工作性質或品牌形象。因此,沒有標準的最佳園區設計也就不足為奇了;園區的設計千差萬別,蘋果公司的環形飛船就是一個典型的例子。任何能夠降低探索成本的方法,都能顯著地提高品質。

讓這種實驗變得更加容易的自然方法,是創建沉浸式共享實境園區,員工可以在其中探索潛在的配置並參加虛擬會議。這些配置的原型設計,遠比建造實體園區更迅速、更靈活,員工可以在參加虛擬會議的時間裡,進行一系列探索。根據回饋意見,員工甚至可以協助重新設計空間,並對布局進行反覆運算。如果某個潛在的設計似乎能夠很好地實現其目標,並且非常適合潛在的場地,那麼就可以通過更標準的工程和建設流程,將其「列印」出來。簡單來說,這些工具可以讓物理空間的設計,變得更像文字處理和協作文件所帶來的寫作流程:能夠進行廣泛實驗,並且在再大幅擴展之前,先積累各種反饋的過程。

### 艱難的對話

-會議是白領工作的核心部分,平均約佔工作時間的四分之一。然而,儘管會議佔用了大量時間,但更大的代價可能是,由於會議過於繁瑣而導致會議無法舉行。企業領導者經常誤解客戶的需求、團隊面臨的挑戰以及工作的重複,因為和各方利害關係人會面,需要耗費太長時間。更糟糕的是,許多會議的效率很低,因為佔主導地位的人持續發言,而那些能力較弱或不自信的人則難以貢獻智慧。任何能夠大幅加快會議速度和提高會議品質的方式,都能轉變組織的生產力。

+會議是白領工作的核心部分,平均約佔工作時間的四分之一。然而,儘管會議佔用了大量時間,但更大的代價可能是,由於會議過於繁瑣而導致會議無法舉行。企業領導者經常誤解客戶的需求、團隊面臨的挑戰以及工作的重複,因為和各方利害關係人會面,需要耗費太長時間。更糟糕的是,許多會議的效率很低,因為佔主導地位的人持續發言,而那些地位弱勢或不太自信的人的智慧卻被忽視了。在白領工作領域,會議往往代表了一個臭名昭著的時間消耗,辦公室員工平均每週花費約18個小時。這不僅代表每一位員工年約 25,000 美元的工資成本,還包括 30% 的員工認為那些不必要的會議。此外,會議減少 40% 與生產力增長 71% 有關,在在突出了精簡溝通的關鍵需要[^meeting-stats2]。 任何能顯著加快會議速度並提高會議質量的事情都可能改變組織的生產力。[^Meetings]

雖然會議的目標和結構各式各樣,不過最常見的類型,可能是試圖就某個共同的專案分享各種觀點,來實現協調和責任分配。此類會議,與我們在「審議」一章中強調的協商式對話密切相關。儘管通過 Slack、Teams 和 Trello 等平台服務來進行非同步交流的興起,但同步會議仍然十分盛行,其中一個重要原因是,非同步交流往往缺乏周詳的時間和注意力管理,而這正是同步會議取得成功的必要條件。Pol.is、Remesh、All Our Ideas 等方法及基於語言模型、日益複雜的擴展功能,有望顯著改善此一問題,使包括更多利害關係人在內的尊重、包容和資訊豐富的非同步訊息對話成為可能。

+多元化的實踐和工具,它們可以環繞著組織面臨的最大問題,開展更加開放和包容的對話。今天,制定方向的責任通常僅限於金字塔的頂端。即使簡化了策略制定,但代價是犧牲了韌性和創造力:如果少數高管不願意適應和學習,整個組織就會陷入了停滯。即使高階主管都是非凡的遠見卓識者,他們的集體智慧也不太可能足以應對手邊的全部任務。相反,我們需要的是一個能夠充分利用與組織的成功有利害關係的每個人的聰明才智的流程。想像一下,一場開放的對話產生了成千上萬的洞見和想法(例如圍繞客戶需求或新興趨勢),且利用集體智慧將它們組合起來、優先排序,並最後提煉成對未來的共同觀點。重新定義我們是誰的重大機會為何?我們需要應對解決的最大挑戰是什麼?什麼樣的願景,才真正反映了我們的共同目標?通向新的聲音開放對話,鼓勵非正統思維,促進水平對話,這些有可能將自上而下的方式轉變為令人興奮的參與式探索方法,以定義共同的未來。

+

除了辦公室政治,各國的政治議題,也越來越多進入與分化工作場所,導致一些高階主管採取極端措施,如禁止在工作場所討論政治問題。[^Coinbase] 這種嚴格的限制措施,可能壓制卻無法化解緊張局勢,也會損害員工士氣。而一個潛在的替代辦法,正是建立上述管道,允許對社會問題,特別是與企業政策相關的問題,進行更深思熟慮、更包容的討論,並以尊重的方式,大範圍的實施。總之,這些技術有望提高工作場所的效率、參與、共識與和睦,成為協助實現許多經理人所追求文化目標的工具。

+

### 多元聘雇

許多企業和職位都有「標準職涯路徑」,主要從有限的學科課程、一系列專業背景/經驗等來招聘畢業生。雖然這些企業經常遺憾地表示,他們因此將許多有才華的多元化候選名單排除在外,但從「命中率」較低的背景中招聘,往往代價高昂:這要求他們學會從更廣泛的環境中,識別有前途的履歷,核實典型管道之外的成就和資歷,並且更常指派代表到更遠的地方的差,來瞭解不熟悉的多元化層面,並培訓那些可能不太適應組織文化的人。這種招聘程序造成的僵化,是許多人被迫走上前一章裡強調的狹窄學習道路的主要原因。

@@ -47,11 +60,21 @@ Covid-19 大流行改變了世界的工作方式,在一年內實現了原本

上述技術還可以提供對公司客戶群,在多樣性範圍上更豐富的認識,這將有助於體現在多元化的員工組成,使員工能夠與客戶產生共鳴和聯繫,並使人力資源部門能夠以更細緻、更多元交織的方式優化多樣性,而不只是簡單地找出與主要人口分類別相匹配的比例。遠端共享實境,可以幫助他們以更低的成本,在更廣泛的場所中舉行互動式招聘活動,讓應聘者更深入地感受工作環境。遠端共享實境體驗,也可以加速文化適應和入職流程,正如我們在前一章中所描述的那樣。總之,這些工具可以共同實現人力資源的未來,讓更多的人才參與進來,讓每個人都有機會作為獨特的多元交織貢獻者,而大放異彩。

+### 協調智慧

+

+在大多數組織中,權力——無論是控制資源、做出決策、獲得重要信息,還是擁有獎勵或懲戒他人的權力——都與一個人的職位相關。在誰負責什麼方面上,正式標準化的等級制度提供了清晰的界限,然而,這種「可讀性」也有顯著的缺點。職位權力,可能過於氾濫,比如一位財務主管在成為執行長後,突然主張自己在產品設計方面的專業性。如此也是二元的(要麼有,要麼沒有),意味著力不勝任的主管在被免職之前一直保留權力(通常比理想情況晚得多)。最後,傳統的等級制度並不允許員工參與選擇他們的領導者。這與社群網路截然相反,在社群網路中,權力是自下而上出現的。[可以閱讀《人本體制(Humanocracy)》第9章,了解更多相關內容]。

+

+在多元化的工作場所中, 傳統的單一等級制度被多個特定問題的等級制度所取代(或者說是被補充,如果你不想太激進的話)。權力是流動的,基於貢獻來變化。新興技術可以幫助將它們增值至與決策權相匹配。例如,自然語言處理可以篩選通信資訊,用來發現在特定主題上時常提供有價值見解的員工。機器學習算法可以創建動態社交圖譜,精確定位關鍵網絡人物,提供豐富的關於資訊如背景,LLM 從各種來源彙編反饋意見,以全面評估個人的「天生領導力」。這些方法認可且鼓勵人們的寶貴貢獻,而不考慮其等級角色,並為那些仍然佔據正式權威職位的人提供現實檢驗。隨著時間的推移,它們可以完全減少對正規等級制度的依賴。

+

### 支援內部創業

-(示意圖)

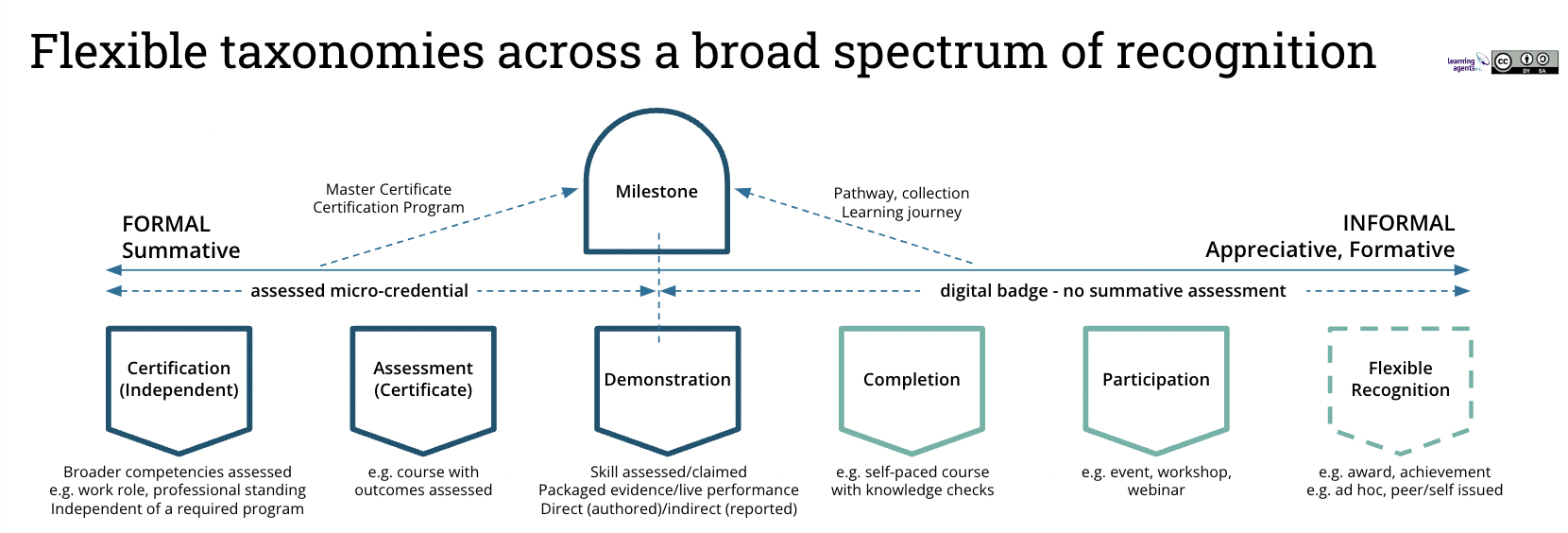

-大多數的正式工作,都是按照「組織架構圖」分級組成的,權力從首席執行官往下,分工到一群管理者身上,再下放到員工。特別在大型組織中,由不同高層管理人員所管理的員工,在母公司內部形成不同的組織,每個組織都有各自的文化、目標和願景。雖然這種內部劃分,通常被視為確保當責的重要因素,不過,也往往被視為組織合作和活力的障礙,有可能破壞提供共同基礎設施和滿足不斷變化的政治、經濟、社會和技術環境的需求(「干擾」)所需的合作。例如,如圖十所示,我們其中一位作者所在的微軟公司,有時會因為其內部組織衝突而遭到諷刺,但在現任執行長薩蒂亞·納德拉(Satya Nadella)領導下,微軟公司持續努力打造「一個微軟」的文化,來克服這個問題。

+

+大多數的正式工作,都是按照「組織架構圖」分級組成的,權力從首席執行官往下,通過一群管理者身上,再下放到員工。特別在大型組織中,由不同高層管理人員所管理的員工,在母公司內部形成不同的組織,每個組織都有各自的文化、目標和願景。雖然這種內部劃分,通常被視為確保當責的重要因素,不過,也往往被視為組織合作和活力的障礙,有可能破壞提供共同基礎設施和滿足不斷變化的政治、經濟、社會和技術環境的需求(「干擾」)所需的合作。例如,如圖十所示,我們其中一位作者所在的微軟公司,有時會因為其內部組織衝突而遭到諷刺,但在現任執行長薩蒂亞·納德拉(Satya Nadella)領導下,微軟公司持續努力打造「一個微軟」的文化,來克服這個問題。

+

+ +

+圖片資料來源:改編自 Manu Cornet 「組織結構圖」

納德拉還協助建立了一些機構,旨在幫助實現我們上文討論過的「團結與活力」的組織等同性。特別是,作者之一有幸在技術長凱文·斯科特(Kevin Scott)辦公室(OCTO)任職,技術長的職責包括協調跨公司投資,克服沒有單一組織認為承擔這些投資符合自身利益的挑戰,以及激勵「內部創業」,運用現有組織的專業知識建立新的事業體。

@@ -64,5 +87,9 @@ Covid-19 大流行改變了世界的工作方式,在一年內實現了原本

---

[^Calc]: 若是如本章所述,約 50% 的正規部門工作將是遠端的,而且如[此研究](https://www.researchgate.net/publication/220030881_Does_Team_Building_Work)所述,團隊建設活動能提高團隊績效約 25%,如果這適用於約一半的正規部門工作,而且如果約一半的收益轉化為成本,那麼我們應該預計,遠端團隊建設的改善能帶來約 2% 的 GDP 收益。如果工作設施的集聚效益[約為 12%](https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/653714?casa_token=-ZDUGej5nB4AAAAA:UiEMkS_A8uBJgzBkH2TTsyeNQUc7SndHpUEM0ojEuhwbG-Lmlov4lPLdQBwUacG3bLYIZMi1TxY),這同樣適用於一半的正規部門工作,並且可以提高 50% 效益,那麼我們同樣可以獲得 2% 的 GDP。如果會議時間占正規部門工作時間的 25%,並且可以改善 25%,則約佔 GDP 的 4%。據標準經濟學估算,勞動力搜尋和匹配的成本約佔國內生產總值的 4%,與人力資源成本類似;如果減少 50%,國內生產總值將提高 2%(更不用說大幅降低商業週期的失業成本了)。最後,經濟學家將大部分 GDP 增長(全球每年約2-3%)歸功於通過新產品研發實現的技術進步,根據我們在導言中討論的數據,目前約 80% 的技術進步來自私營部門。如果能通過更靈活的內部創業,將這項效率提高四分之一,全球 GDP 的年增長率就能提高半個百分點。

+[^remote-shift-impact]: Yang, Longqi, David Holtz, Sonia Jaffe, Siddharth Suri, Shilpi Sinha, Jeffrey Weston, Connor Joyce, et al. 「遠距工作對資訊工作者協作的影響」。Nature Human Behaviour 第 6 期(2021 年 9 月 9 日): 43–54. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01196-4.

+[^reduce-productivity]: Emanuel, Natalia, Emma Harrington, and Amanda Pallais. 「與同事親近的力量: 明天的訓練還是今天的生產力?」,2023 年 11 月。https://doi.org/10.3386/w31880.

[^Coinbase]: Coinbase 参考文獻

[^Barreto]: Barreto Bloom 和 Davis 的論文

+[^meeting-stats]: Krueger, Alyson. 「美國企業正在嘗試,減少工作會議?」 紐約時報,2023 年 4 月 10 日。https://www.nytimes.com/2023/04/07/business/office-meetings-time.html.

+[^meeting-stats2]: Brooks, Arthur C. 「為何會議不利於幸福?」 The Atlantic, December 15, 2022. 大西洋月刊》,2022 年 12 月 15 日。

From 8ff4e2973e99ddc35a4f8ba26974792c61f6954e Mon Sep 17 00:00:00 2001

From: G <127704303+giselechou@users.noreply.github.com>

Date: Sun, 17 Mar 2024 21:42:10 +0800

Subject: [PATCH 02/12] =?UTF-8?q?Update=206-1-=E8=81=B7=E5=A0=B4.md?=

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Content-Transfer-Encoding: 8bit

多元宇宙->⿻

合作紐帶(偏中国用語) -> 合作鏈結

面對面...

---

.../traditional-mandarin/6-1-\350\201\267\345\240\264.md" | 4 ++--

1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git "a/contents/traditional-mandarin/6-1-\350\201\267\345\240\264.md" "b/contents/traditional-mandarin/6-1-\350\201\267\345\240\264.md"

index 00546969..16b7d266 100644

--- "a/contents/traditional-mandarin/6-1-\350\201\267\345\240\264.md"

+++ "b/contents/traditional-mandarin/6-1-\350\201\267\345\240\264.md"

@@ -15,7 +15,7 @@

Covid-19 大流行改變了世界的工作方式,在一年內實現了原本預期幾十年才會發生的變化。巴雷托(Barreto) 等人的一項重要研究發現,在家工作的人,在美國勞動力所佔比例,從 5% 上升到 60% 以上。[^Barreto] 也許最極端的表現是所謂的「數位遊牧」的興起。他們利用越來越開放的遠距工作機會,不斷旅行並從事各種形式的遠端工作,撒丁島地區的數位遊牧民族計劃、愛沙尼亞的電子居民、臺灣的金卡政策(本書的作者之一也是持卡人),都鼓勵他們這樣做。巴雷托等人發現,疫情後的工作者平均每周有一半的時間希望在家工作,並認為在這種環境下,他們可以取得相同或更高的工作效率。雖然有些研究發現了生產力輕微下降的證據,但這些影響似乎還不足以克服對混合工作方式的持續需求。[^reduce-productivity]

-然而毫無疑問,遠距工作確實有待改善之處。舉例來說,如何確保工作與生活的平衡、避免分心和不健康的在家工作條件等,並不容易通過遠距協作工具來解決。但其他許多弊端是可以解決的:缺乏與同事的有機互動、錯失反饋機會,或與同事建立更深層次個人聯繫的機會等等。雖然多元宇宙可以解決其中的大多數問題,但我們特別關注其中的一個問題:建立強大和深度信任的團隊。[^remote-shift-impact]

+然而毫無疑問,遠距工作確實有待改善之處。舉例來說,如何確保工作與生活的平衡、避免分心和不健康的在家工作條件等,並不容易通過遠距協作工具來解決。但其他許多弊端是可以解決的:缺乏與同事的有機互動、錯失反饋機會,或與同事建立更深層次個人聯繫的機會等等。雖然⿻可以解決裡面大多數的問題,但我們特別關注其中的一個問題:建立強大和深度信任的團隊。[^remote-shift-impact]

遠距共享實境顯著地增強了跨領域的團隊建設和培訓,包括[健康促進和醫療](https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.740507),透過增強虛擬環境中的協作和創意團隊合作。全球在虛擬實境的協作對跨學科團隊協作非常有效,特別是在醫療教育方面,突顯了其在克服地理障礙方面的實用性[^GlobalCollab]。 在虛擬世界中替個人表達提供了化身、為共同存在提供了沉浸式體驗以及為修改環境提供了工具,從而促進團隊創造力,增強分散團隊間的創意協作[^TeamCreativityInVirtual]。開發用於團隊建設的 3D 虛擬世界和遊戲(如在第二人生(Second Life))提供了成本效益的解決方法,用來增強團隊成員的相互溝通、情感參與和情境認知,也揭示其在生命關鍵領域的團隊協作至關重要。[^Game4TeamBuilding][^VirtualTeamWork]。

@@ -25,7 +25,7 @@ Covid-19 大流行改變了世界的工作方式,在一年內實現了原本

[^VirtualTeamWork]: Lukosch, Heide, Bas van Nuland, Theo van Ruijven, Linda van Veen, and Alexander Verbraeck. “Building a Virtual World for Team Work Improvement.” Frontiers in Gaming Simulation, 2014, 60–68. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04954-0_8.

-面對面團隊,通常會開展各種共同學習等非直接生產性活動,來建立團隊信任、聯繫和精神。這些活動從休閒午餐到各種極限團隊運動,如「信任跌落(trust falls)」[^TrustFall]、模擬軍事演習、繩索課程等。在這些活動它們幾乎都有一個共同點,那就是它們創造共享互信的活動體驗,來培養成員之間的信任,這種方式與我們在「後符號交流」一章中討論的共同服役、培養牢固持久的合作紐帶的方式類似。

+面對面交流的團隊工作,通常由開展各式各樣共同學習等非直接生產性活動,來建立團隊信任、聯繫和精神。這些活動從休閒午餐到各種極限團隊運動,如「信任跌落(trust falls)」[^TrustFall]、模擬軍事演習、繩索課程等。在這些活動它們幾乎都有一個共同點,那就是它們創造共享互信的活動體驗,來培養成員之間的信任,這種方式與我們在《後符號交流》一章中討論的共同服役、培養牢固持久的合作鏈結的方式類似。

[^TrustFall]: A "trust fall" is an exercise where a person falls backward, counting on others to catch them. This activity is used to build trust and teamwork, as it requires relying on others to prevent injury. From the mid-2010s, the trust fall became less popular due to the potential for traumatic brain injuries if catchers fail.

From 53a1598330724914603cb73b1a6939f2e60d5087 Mon Sep 17 00:00:00 2001

From: G <127704303+giselechou@users.noreply.github.com>

Date: Wed, 20 Mar 2024 12:21:52 +0800

Subject: [PATCH 03/12] =?UTF-8?q?Update=203-0-=E4=BD=95=E8=AC=82=E5=A4=9A?=

=?UTF-8?q?=E5=85=83=E5=AE=87=E5=AE=99=EF=BC=9F.md?=

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Content-Transfer-Encoding: 8bit

1. 放任主義和專家統治 check.

2. 一些文字順修

tbc 英文在27列多了一個註腳[^Taiwan], 不過此版還沒放上

---

...03\345\256\207\345\256\231\357\274\237.md" | 21 ++++++++++---------

1 file changed, 11 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git "a/contents/traditional-mandarin/3-0-\344\275\225\350\254\202\345\244\232\345\205\203\345\256\207\345\256\231\357\274\237.md" "b/contents/traditional-mandarin/3-0-\344\275\225\350\254\202\345\244\232\345\205\203\345\256\207\345\256\231\357\274\237.md"

index f9b38697..ad976365 100644

--- "a/contents/traditional-mandarin/3-0-\344\275\225\350\254\202\345\244\232\345\205\203\345\256\207\345\256\231\357\274\237.md"

+++ "b/contents/traditional-mandarin/3-0-\344\275\225\350\254\202\345\244\232\345\205\203\345\256\207\345\256\231\357\274\237.md"

@@ -1,35 +1,36 @@

# 何謂多元宇宙?

-> 「行動,人們彼此之間唯一不假事物之中介而進行的活動,則是對應於人的多元性 (plurality)條件,也就是說,住在地球上、棲身於世界裡的是人們,而不是單一的人。」—— 漢娜·鄂蘭,1958[^Arendt]

+> 「行動,是人與人之間直接進行的唯一活動,不需要事物或物質作為中介,它對應于人類的多元性此一條件,也就是說,即在地球上生活、棲身於世界裡的是人們,而不是單一的人。」—— 漢娜·鄂蘭,1958[^Arendt]

-> 「理想中的『社會相連度』…指的是能迅速形成跨越差異的橋樑紐帶的社會。」 —— 丹妮爾·艾倫,2016[^Allen]

+> 「理想的一種『社會相連度』…意味著一種可迅速形成跨越差異橋樑的社會紐帶。」 —— 丹妮爾·艾倫,2016[^Allen]

> 「民主是一種技術。和任何社會技術一樣,當更多的人努力改進它時,它就會變得更好。」—— 唐鳳,2020[^Audrey]

-民主與科技之間日益緊張的關係,以及臺灣從這種極端分歧出發,似乎克服了這種緊張關係的方式,自然而然地提出了一個問題:在科技與民主如何互動的問題上,是否有更廣泛適用的經驗可以借鑑? 我們通常認爲,科技是一種不可阻擋的進步,而民主和政治則是不同社會組織形式之間的靜態選擇。臺灣的經驗告訴我們,我們的技術未來可能會有更多的選擇,使其更像政治,其中之一可能涉及從根本上改善我們共同生活和合作的方式,使民主的進步更像我們的技術進步。它還告訴我們,雖然社會差異可能會產生衝突,但利用適當的技術,它們也可能成爲進步的根本源泉。

+民主與科技之間日益加劇的緊張局勢,以及臺灣似乎正是從如此極端分歧而開始,自然而然地克服了這種緊張關係的方式,這種方式提出了一個問題:在科技與民主如何互動的問題上,是否可以有一個更為廣泛且通用的經驗可以借鑑? 我們通常認爲,科技是一種不可阻擋的進步,而民主和政治則是在不同的競爭性社會組織形式之間行進的靜態選擇。臺灣的經驗告訴我們,我們在技術未來上可能有更多的選擇,使其更像政治,而其中之一可能涉及從根本上改善我們共同生活和協作的方式,像我們推進技術一樣推進民主。它還告訴我們,雖然社會差異可能會產生衝突,但通過適當的利用技術,它們也可能成爲進步的根基源流。

-這種技術方向的可能性也並非特別新穎。最經典的科幻作品,或許也是對積極未來的憧憬,就是《星艦奇航記》,在原著系列中,瓦肯英雄堅持「無限組合中的無限多樣性……相信美、成長、進步--都源於異質間的相互結合」的哲學。根據這一理念,我們將本書接下來的主題「⿻數位多元宇宙」簡要定義爲「跨越社會差異的協作技術」。

+這種技術方向的可能性也並非特別新穎。一部最為經典的科幻作品,或許也可稱之對美好未來的憧憬,就是《星艦奇航記》(Star Trek),在原著系列中,瓦肯英雄堅信「無限組合中的無限多樣性……此一信念,即美、成長、進步,都源自異質間的相互結合」的哲學。也基於此,我們將本書接下來的主題「⿻數位多元宇宙」簡明定義為「跨越社會差異的協作技術」。

-和這個概念形成鮮明對比的,是放任主義和專家統治間的共同點:兩者都認爲世界是由原子(即個人)和社會全體構成的。雖然他們對各自應擁有多少權力,採取不同的立場,但他們都忽略了多元宇宙的核心理念,也就是多元交織的社會群體,以及由這些交叉點構成身分的人們,才是社會世界的核心結構。

+這樣的概念,與放任主義和專家統治的一個共同點形成對比:兩者都認為世界是由原子(即個人)和一個社會整體構成的,我們稱為「一元原子論」。雖然他們在應該賦予每一方多少權力的問題上採取不同立場,但它們都忽略了「⿻數位多元宇宙」的核心理念,也就是多元交織的社會群體,以及由這些交叉點構成身分的多元協作人們,才是社會世界的核心結構。

+

+圖片資料來源:改編自 Manu Cornet 「組織結構圖」

納德拉還協助建立了一些機構,旨在幫助實現我們上文討論過的「團結與活力」的組織等同性。特別是,作者之一有幸在技術長凱文·斯科特(Kevin Scott)辦公室(OCTO)任職,技術長的職責包括協調跨公司投資,克服沒有單一組織認為承擔這些投資符合自身利益的挑戰,以及激勵「內部創業」,運用現有組織的專業知識建立新的事業體。

@@ -64,5 +87,9 @@ Covid-19 大流行改變了世界的工作方式,在一年內實現了原本

---

[^Calc]: 若是如本章所述,約 50% 的正規部門工作將是遠端的,而且如[此研究](https://www.researchgate.net/publication/220030881_Does_Team_Building_Work)所述,團隊建設活動能提高團隊績效約 25%,如果這適用於約一半的正規部門工作,而且如果約一半的收益轉化為成本,那麼我們應該預計,遠端團隊建設的改善能帶來約 2% 的 GDP 收益。如果工作設施的集聚效益[約為 12%](https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/653714?casa_token=-ZDUGej5nB4AAAAA:UiEMkS_A8uBJgzBkH2TTsyeNQUc7SndHpUEM0ojEuhwbG-Lmlov4lPLdQBwUacG3bLYIZMi1TxY),這同樣適用於一半的正規部門工作,並且可以提高 50% 效益,那麼我們同樣可以獲得 2% 的 GDP。如果會議時間占正規部門工作時間的 25%,並且可以改善 25%,則約佔 GDP 的 4%。據標準經濟學估算,勞動力搜尋和匹配的成本約佔國內生產總值的 4%,與人力資源成本類似;如果減少 50%,國內生產總值將提高 2%(更不用說大幅降低商業週期的失業成本了)。最後,經濟學家將大部分 GDP 增長(全球每年約2-3%)歸功於通過新產品研發實現的技術進步,根據我們在導言中討論的數據,目前約 80% 的技術進步來自私營部門。如果能通過更靈活的內部創業,將這項效率提高四分之一,全球 GDP 的年增長率就能提高半個百分點。

+[^remote-shift-impact]: Yang, Longqi, David Holtz, Sonia Jaffe, Siddharth Suri, Shilpi Sinha, Jeffrey Weston, Connor Joyce, et al. 「遠距工作對資訊工作者協作的影響」。Nature Human Behaviour 第 6 期(2021 年 9 月 9 日): 43–54. https://doi.org/10.1038/s41562-021-01196-4.

+[^reduce-productivity]: Emanuel, Natalia, Emma Harrington, and Amanda Pallais. 「與同事親近的力量: 明天的訓練還是今天的生產力?」,2023 年 11 月。https://doi.org/10.3386/w31880.

[^Coinbase]: Coinbase 参考文獻

[^Barreto]: Barreto Bloom 和 Davis 的論文

+[^meeting-stats]: Krueger, Alyson. 「美國企業正在嘗試,減少工作會議?」 紐約時報,2023 年 4 月 10 日。https://www.nytimes.com/2023/04/07/business/office-meetings-time.html.

+[^meeting-stats2]: Brooks, Arthur C. 「為何會議不利於幸福?」 The Atlantic, December 15, 2022. 大西洋月刊》,2022 年 12 月 15 日。

From 8ff4e2973e99ddc35a4f8ba26974792c61f6954e Mon Sep 17 00:00:00 2001

From: G <127704303+giselechou@users.noreply.github.com>

Date: Sun, 17 Mar 2024 21:42:10 +0800

Subject: [PATCH 02/12] =?UTF-8?q?Update=206-1-=E8=81=B7=E5=A0=B4.md?=

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Content-Transfer-Encoding: 8bit

多元宇宙->⿻

合作紐帶(偏中国用語) -> 合作鏈結

面對面...

---

.../traditional-mandarin/6-1-\350\201\267\345\240\264.md" | 4 ++--

1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git "a/contents/traditional-mandarin/6-1-\350\201\267\345\240\264.md" "b/contents/traditional-mandarin/6-1-\350\201\267\345\240\264.md"

index 00546969..16b7d266 100644

--- "a/contents/traditional-mandarin/6-1-\350\201\267\345\240\264.md"

+++ "b/contents/traditional-mandarin/6-1-\350\201\267\345\240\264.md"

@@ -15,7 +15,7 @@

Covid-19 大流行改變了世界的工作方式,在一年內實現了原本預期幾十年才會發生的變化。巴雷托(Barreto) 等人的一項重要研究發現,在家工作的人,在美國勞動力所佔比例,從 5% 上升到 60% 以上。[^Barreto] 也許最極端的表現是所謂的「數位遊牧」的興起。他們利用越來越開放的遠距工作機會,不斷旅行並從事各種形式的遠端工作,撒丁島地區的數位遊牧民族計劃、愛沙尼亞的電子居民、臺灣的金卡政策(本書的作者之一也是持卡人),都鼓勵他們這樣做。巴雷托等人發現,疫情後的工作者平均每周有一半的時間希望在家工作,並認為在這種環境下,他們可以取得相同或更高的工作效率。雖然有些研究發現了生產力輕微下降的證據,但這些影響似乎還不足以克服對混合工作方式的持續需求。[^reduce-productivity]

-然而毫無疑問,遠距工作確實有待改善之處。舉例來說,如何確保工作與生活的平衡、避免分心和不健康的在家工作條件等,並不容易通過遠距協作工具來解決。但其他許多弊端是可以解決的:缺乏與同事的有機互動、錯失反饋機會,或與同事建立更深層次個人聯繫的機會等等。雖然多元宇宙可以解決其中的大多數問題,但我們特別關注其中的一個問題:建立強大和深度信任的團隊。[^remote-shift-impact]

+然而毫無疑問,遠距工作確實有待改善之處。舉例來說,如何確保工作與生活的平衡、避免分心和不健康的在家工作條件等,並不容易通過遠距協作工具來解決。但其他許多弊端是可以解決的:缺乏與同事的有機互動、錯失反饋機會,或與同事建立更深層次個人聯繫的機會等等。雖然⿻可以解決裡面大多數的問題,但我們特別關注其中的一個問題:建立強大和深度信任的團隊。[^remote-shift-impact]

遠距共享實境顯著地增強了跨領域的團隊建設和培訓,包括[健康促進和醫療](https://doi.org/10.3389/fbioe.2022.740507),透過增強虛擬環境中的協作和創意團隊合作。全球在虛擬實境的協作對跨學科團隊協作非常有效,特別是在醫療教育方面,突顯了其在克服地理障礙方面的實用性[^GlobalCollab]。 在虛擬世界中替個人表達提供了化身、為共同存在提供了沉浸式體驗以及為修改環境提供了工具,從而促進團隊創造力,增強分散團隊間的創意協作[^TeamCreativityInVirtual]。開發用於團隊建設的 3D 虛擬世界和遊戲(如在第二人生(Second Life))提供了成本效益的解決方法,用來增強團隊成員的相互溝通、情感參與和情境認知,也揭示其在生命關鍵領域的團隊協作至關重要。[^Game4TeamBuilding][^VirtualTeamWork]。

@@ -25,7 +25,7 @@ Covid-19 大流行改變了世界的工作方式,在一年內實現了原本

[^VirtualTeamWork]: Lukosch, Heide, Bas van Nuland, Theo van Ruijven, Linda van Veen, and Alexander Verbraeck. “Building a Virtual World for Team Work Improvement.” Frontiers in Gaming Simulation, 2014, 60–68. https://doi.org/10.1007/978-3-319-04954-0_8.

-面對面團隊,通常會開展各種共同學習等非直接生產性活動,來建立團隊信任、聯繫和精神。這些活動從休閒午餐到各種極限團隊運動,如「信任跌落(trust falls)」[^TrustFall]、模擬軍事演習、繩索課程等。在這些活動它們幾乎都有一個共同點,那就是它們創造共享互信的活動體驗,來培養成員之間的信任,這種方式與我們在「後符號交流」一章中討論的共同服役、培養牢固持久的合作紐帶的方式類似。

+面對面交流的團隊工作,通常由開展各式各樣共同學習等非直接生產性活動,來建立團隊信任、聯繫和精神。這些活動從休閒午餐到各種極限團隊運動,如「信任跌落(trust falls)」[^TrustFall]、模擬軍事演習、繩索課程等。在這些活動它們幾乎都有一個共同點,那就是它們創造共享互信的活動體驗,來培養成員之間的信任,這種方式與我們在《後符號交流》一章中討論的共同服役、培養牢固持久的合作鏈結的方式類似。

[^TrustFall]: A "trust fall" is an exercise where a person falls backward, counting on others to catch them. This activity is used to build trust and teamwork, as it requires relying on others to prevent injury. From the mid-2010s, the trust fall became less popular due to the potential for traumatic brain injuries if catchers fail.

From 53a1598330724914603cb73b1a6939f2e60d5087 Mon Sep 17 00:00:00 2001

From: G <127704303+giselechou@users.noreply.github.com>

Date: Wed, 20 Mar 2024 12:21:52 +0800

Subject: [PATCH 03/12] =?UTF-8?q?Update=203-0-=E4=BD=95=E8=AC=82=E5=A4=9A?=

=?UTF-8?q?=E5=85=83=E5=AE=87=E5=AE=99=EF=BC=9F.md?=

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Content-Transfer-Encoding: 8bit

1. 放任主義和專家統治 check.

2. 一些文字順修

tbc 英文在27列多了一個註腳[^Taiwan], 不過此版還沒放上

---

...03\345\256\207\345\256\231\357\274\237.md" | 21 ++++++++++---------

1 file changed, 11 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git "a/contents/traditional-mandarin/3-0-\344\275\225\350\254\202\345\244\232\345\205\203\345\256\207\345\256\231\357\274\237.md" "b/contents/traditional-mandarin/3-0-\344\275\225\350\254\202\345\244\232\345\205\203\345\256\207\345\256\231\357\274\237.md"

index f9b38697..ad976365 100644

--- "a/contents/traditional-mandarin/3-0-\344\275\225\350\254\202\345\244\232\345\205\203\345\256\207\345\256\231\357\274\237.md"

+++ "b/contents/traditional-mandarin/3-0-\344\275\225\350\254\202\345\244\232\345\205\203\345\256\207\345\256\231\357\274\237.md"

@@ -1,35 +1,36 @@

# 何謂多元宇宙?

-> 「行動,人們彼此之間唯一不假事物之中介而進行的活動,則是對應於人的多元性 (plurality)條件,也就是說,住在地球上、棲身於世界裡的是人們,而不是單一的人。」—— 漢娜·鄂蘭,1958[^Arendt]

+> 「行動,是人與人之間直接進行的唯一活動,不需要事物或物質作為中介,它對應于人類的多元性此一條件,也就是說,即在地球上生活、棲身於世界裡的是人們,而不是單一的人。」—— 漢娜·鄂蘭,1958[^Arendt]

-> 「理想中的『社會相連度』…指的是能迅速形成跨越差異的橋樑紐帶的社會。」 —— 丹妮爾·艾倫,2016[^Allen]

+> 「理想的一種『社會相連度』…意味著一種可迅速形成跨越差異橋樑的社會紐帶。」 —— 丹妮爾·艾倫,2016[^Allen]

> 「民主是一種技術。和任何社會技術一樣,當更多的人努力改進它時,它就會變得更好。」—— 唐鳳,2020[^Audrey]

-民主與科技之間日益緊張的關係,以及臺灣從這種極端分歧出發,似乎克服了這種緊張關係的方式,自然而然地提出了一個問題:在科技與民主如何互動的問題上,是否有更廣泛適用的經驗可以借鑑? 我們通常認爲,科技是一種不可阻擋的進步,而民主和政治則是不同社會組織形式之間的靜態選擇。臺灣的經驗告訴我們,我們的技術未來可能會有更多的選擇,使其更像政治,其中之一可能涉及從根本上改善我們共同生活和合作的方式,使民主的進步更像我們的技術進步。它還告訴我們,雖然社會差異可能會產生衝突,但利用適當的技術,它們也可能成爲進步的根本源泉。

+民主與科技之間日益加劇的緊張局勢,以及臺灣似乎正是從如此極端分歧而開始,自然而然地克服了這種緊張關係的方式,這種方式提出了一個問題:在科技與民主如何互動的問題上,是否可以有一個更為廣泛且通用的經驗可以借鑑? 我們通常認爲,科技是一種不可阻擋的進步,而民主和政治則是在不同的競爭性社會組織形式之間行進的靜態選擇。臺灣的經驗告訴我們,我們在技術未來上可能有更多的選擇,使其更像政治,而其中之一可能涉及從根本上改善我們共同生活和協作的方式,像我們推進技術一樣推進民主。它還告訴我們,雖然社會差異可能會產生衝突,但通過適當的利用技術,它們也可能成爲進步的根基源流。

-這種技術方向的可能性也並非特別新穎。最經典的科幻作品,或許也是對積極未來的憧憬,就是《星艦奇航記》,在原著系列中,瓦肯英雄堅持「無限組合中的無限多樣性……相信美、成長、進步--都源於異質間的相互結合」的哲學。根據這一理念,我們將本書接下來的主題「⿻數位多元宇宙」簡要定義爲「跨越社會差異的協作技術」。

+這種技術方向的可能性也並非特別新穎。一部最為經典的科幻作品,或許也可稱之對美好未來的憧憬,就是《星艦奇航記》(Star Trek),在原著系列中,瓦肯英雄堅信「無限組合中的無限多樣性……此一信念,即美、成長、進步,都源自異質間的相互結合」的哲學。也基於此,我們將本書接下來的主題「⿻數位多元宇宙」簡明定義為「跨越社會差異的協作技術」。

-和這個概念形成鮮明對比的,是放任主義和專家統治間的共同點:兩者都認爲世界是由原子(即個人)和社會全體構成的。雖然他們對各自應擁有多少權力,採取不同的立場,但他們都忽略了多元宇宙的核心理念,也就是多元交織的社會群體,以及由這些交叉點構成身分的人們,才是社會世界的核心結構。

+這樣的概念,與放任主義和專家統治的一個共同點形成對比:兩者都認為世界是由原子(即個人)和一個社會整體構成的,我們稱為「一元原子論」。雖然他們在應該賦予每一方多少權力的問題上採取不同立場,但它們都忽略了「⿻數位多元宇宙」的核心理念,也就是多元交織的社會群體,以及由這些交叉點構成身分的多元協作人們,才是社會世界的核心結構。

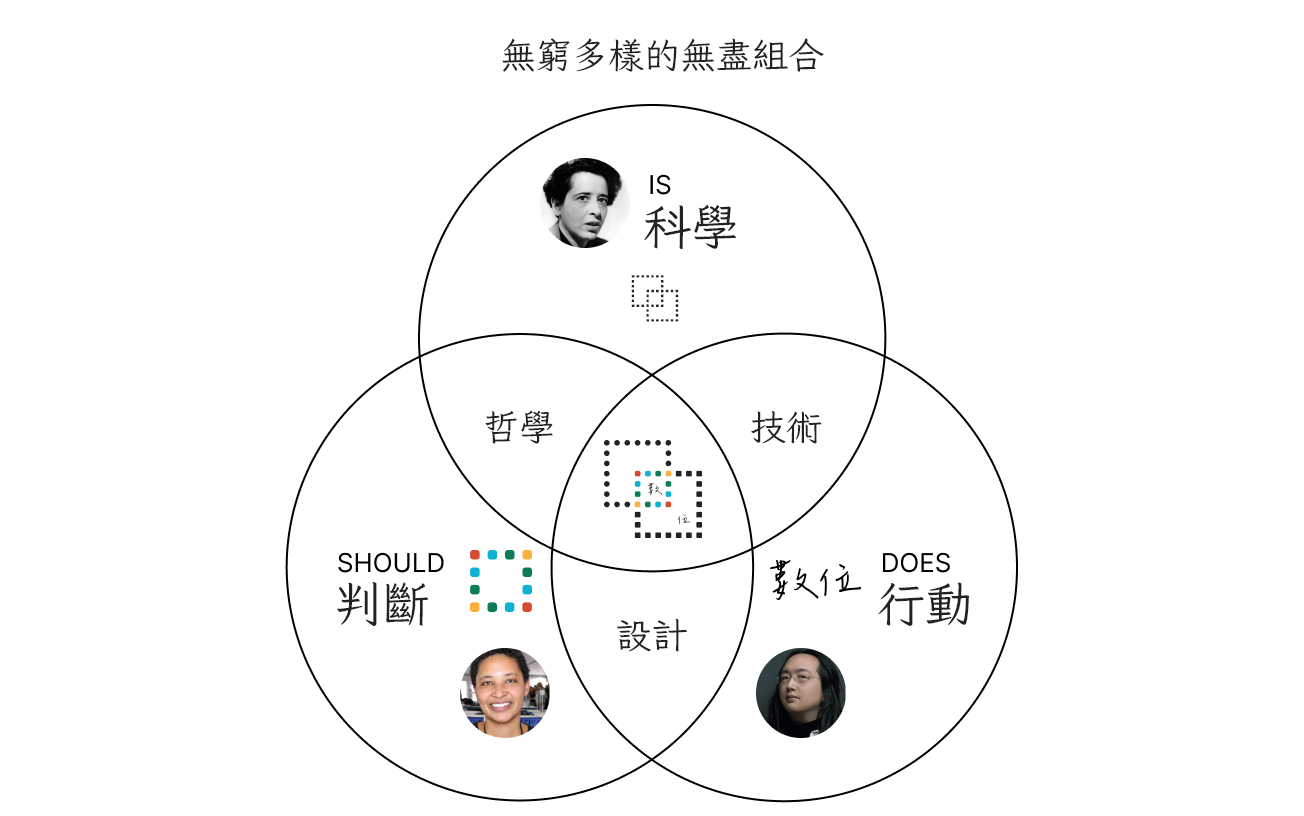

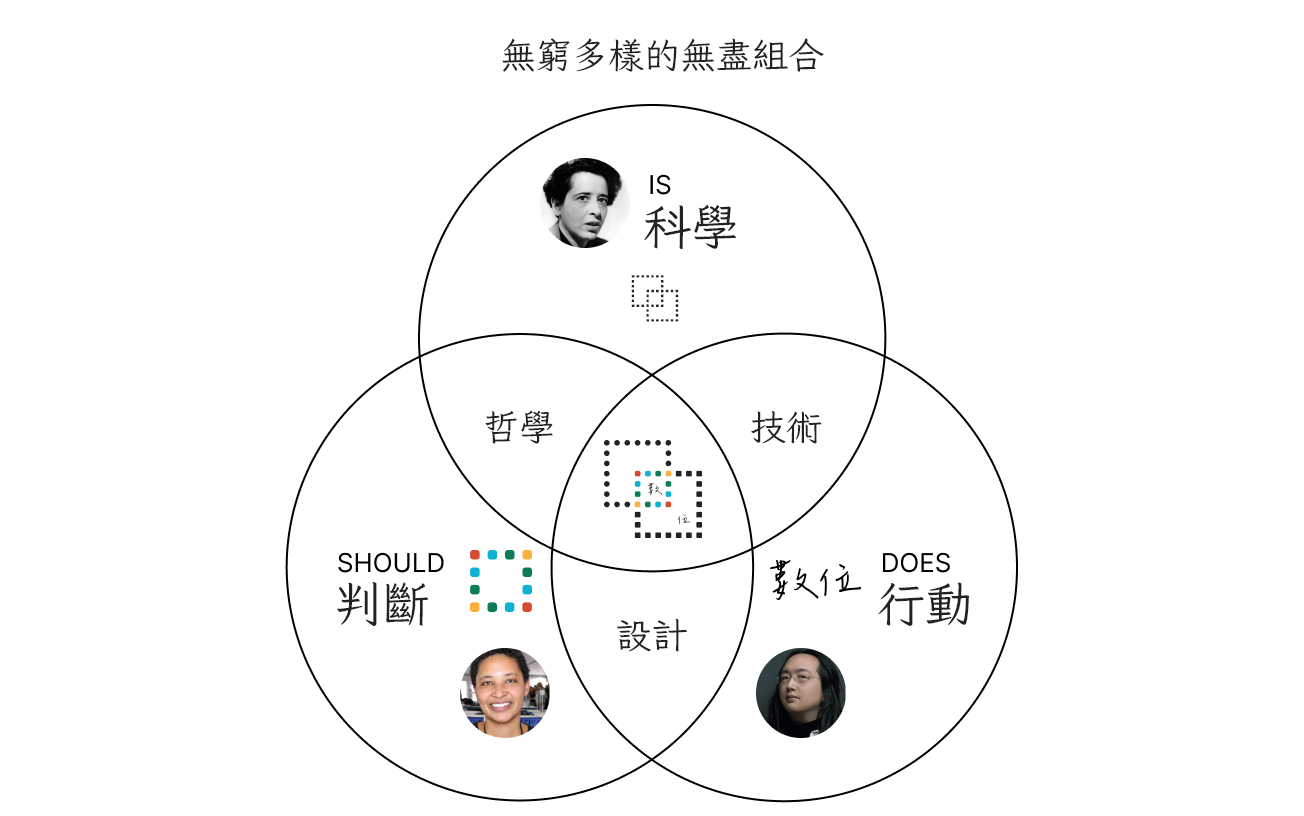

更準確地說,我們可以將多元宇宙分成三個組成部分(描述性、規範性和指示性),每個組成部分都與三位思想家(漢娜·鄂蘭、丹妮爾·艾倫、唐鳳)中的一位相關聯,他們各自以這三種截然不同但又緊密相連的方式使用了這個術語,如上圖所示:

-1. 描述性: **社會世界既不是孤立個體的無組織集合,也不是鐵板一塊的整體。** 我們將此概念與漢娜·鄂蘭(Hannah Arendt),尤其是她的著作《人的條件》相聯繫,她認爲多元性是人的最基本條件。我們特別將這項描述性要素,與符號⿻相聯繫,來捕捉多元宇宙對群體和個人身份的交叉性、重疊性的強調。此外,在下一章「活在多元世界」裡,我們將強調此描述不僅適用於人類社會生活,而且根據現代(複雜性)科學,基本上也適用於自然世界中的所有複雜現象。

+1. 描述性: **社會世界既不是孤立個體的無組織集合,也不是鐵板一塊的整體。相反,它是一個由多元交叉的複雜關係構成的結構,這些關係定義了我們的個人身分和集體組織** 。我們將此概念與漢娜·鄂蘭(Hannah Arendt)特別是她的著作《人的條件》相聯繫,她認為,多元性是人的最基本條件。我們特別將這項描述性要素與萬國碼符號⿻聯繫,來捕捉多元宇宙對群體和個人身份的交叉性、重疊性的強調。此外,在下一章「活在多元世界」裡,我們將特別說明如此的描述不僅適用於人類社會生活,而且根據現代(複雜性)科學,基本上適用於自然界中所有的複雜現象。

-2. 規範性: **多元性是社會進步的燃料,雖然它可能會像任何燃料一樣爆炸(引發衝突),但社會的成功主要取決於它們能否利用其潛在能量促進增長。** 我們將此概念與哲學家丹妮爾·艾倫(Danielle Allen)的「相連社會」理想相提並論,並將其與本書封面和上圖中,精心製作的⿻圖像裡,方格交匯處的彩虹元素聯繫起來。 艾倫對這些理念的闡述可能是最清晰的,但正如我們即將在「我們遺忘的道」一章所探討的,這些理念深深植根於美國的哲學傳統,包括亨利·喬治、約翰·杜威等許多對臺灣影響深遠的美國思想家。

+2. 規範性: **多元性是社會進步的燃料,雖然它可能會像任何燃料一樣爆炸(引發衝突),但社會的成功在很大程度上取決於它們設法利用其潛在能量促進生長的程度。** 我們將此一概念與哲學家丹妮爾·艾倫(Danielle Allen)的「相連社會」理想相提並論,並將其與本書封面和上圖中,精細的⿻圖像裡方格交匯處的彩虹元素聯繫起來。 雖然艾倫可能給出了這些觀點最清晰的闡述,但正如我們即將在「我們遺忘的道」一章所探討的,它們深深根植於一個哲學脈絡,包括如亨利·喬治、約翰·杜威等這些對臺灣來說或影響深遠的美國思想家。

-3. 指示性: **數位科技應該立志於建立引擎,運用多元性並避免災難,就像工業科技建立引擎,利用實體燃料並控制其爆炸一樣。** 我們認同這個概念,作者之一從 2016 年開始,就使用「Plurality」一詞,來指示科技議程。我們將這個詞與其職銜(數位部長)中使用的正體字「數位」(英文發音爲 "shuwei")更緊密地聯繫在一起。在臺灣,「數位」同時具有「plural」和「digital」的含義,因此,它捕捉到了鄂蘭和艾倫的哲學,與數位技術變革潛力的融合。 在本節的最後一章「促進多元協力的技術」裡,我們認爲,儘管此理念當時並不那麼明確,但它推動了後來被稱爲「網際網路」的許多發展,但由於沒有得到充分的闡述,這一理念在某種程度上被遺忘了。本書其餘部分的主要目標之一,就是清楚地闡述這個理念,來協助它代替自由主義、技術官僚主義和停滯不前的民主敘事,那些故事在今天的討論中佔據着主導地位。

+3. 指示性: **數位科技應該立志於建立引擎,運用多元性並避免災難,就像工業科技建立引擎,利用實體燃料並控制其爆炸一樣。** 我們認同這個概念,作者之一從 2016 年開始,就使用「Plurality」一詞指向一種科技議程的示範。我們將這個詞與其職銜(數位部長)中使用的正體字「數位」(英文發音爲 "shuwei")更緊密地聯繫在一起。在臺灣,「數位」同時具有「plural」和「digital」的含義,因此,它捕捉到了鄂蘭和艾倫的哲學,與數位技術變革潛力的融合。 在本節的最後一章「促進多元協力的技術」裡,我們認爲,儘管此理念當時並不那麼明確,但它推動了後來被稱爲「網際網路」的許多發展,但由於沒有得到充分的闡述,這一理念在某種程度上被遺忘了。本書其餘部分的主要目標之一,就是清楚地闡述這個理念,來協助它代替放任主義、專家統治主義和停滯不前的民主敘事,那些故事在今天的討論中佔據着主導地位。

-鑑於這一豐富的定義,以及它將華語和各種英語傳統元素融合在一起的方式,在本書的其餘部分,我們使用⿻以名詞形式(即代表「多元宇宙」)和形容詞形式(即代表「多元/數位」)來表示這一理念。 在華語中,根據上下文的不同,可以有多種解讀方式:

+鑑於如此豐富的定義,以及它將華語和各種英語傳統的元素融合在一起的方式,在本書的其餘部分,我們使用⿻以名詞形式(即代表「多元宇宙」)和形容詞形式(即代表「多元/數位」)來表示此一理念。在華語中,根據上下文的不同,可以有多種解讀方式:

- 當用作名詞時,通常讀作「多元宇宙」(Plurality)。

- 當作形容詞使用時,可作為「數位」、「多元」,甚至「交織」、「協力」或「聯網」等一系列其他意思。

-這些現有詞彙中,沒有哪個能完美地捕捉到這組概念,因此在某些情況下,可能會簡單地用「重疊」或「交疊」來描述。本書的其餘部分更深入地描述了⿻的內容、願景和雄心。

+這些現有詞彙中,沒有哪個能完美地捕捉到這組概念,因此在某些情況下,可能會簡單地用「重疊」或「交疊」來描述它。本書的其餘部分更深入地描述了⿻的內容、願景和雄心。

[^Arendt]: 漢娜·鄂蘭《人的條件》(1958).

[^Allen]: 丹妮爾·艾倫《[邁向相連的社會](https://doi.org/10.1515/9781400881260-006)》, 2016

[^Audrey]: [唐鳳與 Azeem Azhar 訪談](https://sayit.pdis.nat.gov.tw/2020-10-07-interview-with-azeem-azhar#s433950), 2020

+

From 1d1f09dc4328fa33a51d6283e297e3348437a1c0 Mon Sep 17 00:00:00 2001

From: G <127704303+giselechou@users.noreply.github.com>

Date: Wed, 20 Mar 2024 16:01:13 +0800

Subject: [PATCH 04/12] =?UTF-8?q?Update=203-1-=E6=B4=BB=E5=9C=A8=E2=BF=BB?=

=?UTF-8?q?=E4=B8=96=E7=95=8C.md?=

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Content-Transfer-Encoding: 8bit

先送出check.

---

...50\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md" | 178 ++++++------------

1 file changed, 57 insertions(+), 121 deletions(-)

diff --git "a/contents/traditional-mandarin/3-1-\346\264\273\345\234\250\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md" "b/contents/traditional-mandarin/3-1-\346\264\273\345\234\250\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md"

index 71abb394..55186f6a 100644

--- "a/contents/traditional-mandarin/3-1-\346\264\273\345\234\250\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md"

+++ "b/contents/traditional-mandarin/3-1-\346\264\273\345\234\250\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md"

@@ -16,61 +16,32 @@

---

-技術跟隨科學。因此,如果我們要提供一種不同於「專家統治」(Technocracy)和「放任主義」(Libertarianism) 的技術未來願景,我們需要理解其對科學的理解的根源為何、可能遺漏了什麼,以及如何糾正這一點來開闢新的視野。

+技術跟隨科學。因此,如果我們想將⿻理解為我們的世界可能變成的願景,我們需要從將⿻理解為對世界本貌的一種觀察開始。如果我們要提供一種不同於「專家統治」(Technocracy)和「放任主義」(Libertarianism) 的技術未來願景,我們需要理解它們對科學的理解的根源為何、可能遺漏了什麼,以及如何糾正這一點來開闢新的視野。為此在本章,我們現在來探討存在於這些方法後面的科學哲學觀,探巡過去一個世紀自然科學和社會科學是如何進步、超越這些觀點的局限性,而走到多元、網絡式、關聯式、多重角度的理解,即:我們生活的現實。

-為此,我們現在來探討存於這些方法後的科學哲學觀,探巡過去一個世紀自然科學和社會科學是如何進步、超越這些觀點的侷限性,而走到多元、網絡式、關聯式、多重角度的理解,即我們生活的現實。

+「專家統治」(Technocracy)和「放任主義」(Libertarianism)的觀點植根於一門科學,即我們在上一章描述的單一原子論:認為一套普遍規律作用於一組基本粒子是理解世界的最佳方式。

-### 原子和宇宙

+專家統治主義長期以來,一直以科學和理性作為它的正當理由。自20世紀初流行起來的「科學管理 (Scientific management)」(又稱泰勒制)的理念,是通過在社會系統和簡單數學模型之間進行類比,以及將邏輯和理性作為思考它們的方式來證明其合理性的。在建築學中的高度現代主義,同樣受到幾何學之美的啟發。放任主義也大量借鑒了物理學和其他科學:正如粒子「走最小作用量的路徑」,進化使適應性最大化一樣,經濟主體「最大化效用」。在單一原子論看來,世界上的每一個現象,從人類社會到天體運動,最終都可以被簡化為這些規律。

-最簡單和最天真的科學觀點,可能以 "客觀主義" 、 "理性主義" 代為稱之,又或者,我們直接把它稱為 "單一原子論" [^3]。物理世界存有一個客觀狀態,並且遵循一套最終可評述為相當簡單的法則,它等待被人們發現。有關的定律可以用數學語言來表示,這些決定性的演進是通過原子相互碰撞而進化為另一種狀態的過程。

+這些方法,取得了不容忽視的巨大成就。牛頓力學解釋了一系列現象,且幫助啟發了工業革命的技術。達爾文主義是現代生物學的基礎。在影響公共政策的社會科學中,經濟學一直是最有影響力的。邱奇-圖靈(Church-Turing)關於「可計算理論」的願景,幫助啟發了當今廣泛使用的通用計算機器的概念。

-因這些定律和它們所遵循的數學真理是單一且普遍的,任何未來要發生的事情都可以從世界的當前狀態來預測。這些定律通常使用「目標尋求」或「目的論」術語來表達:粒子「採取行動最少的路徑」,化合物「自由動能最小化」,以進化為「適應性最大化」,經濟主體「效用最大化」。世界上的每一種現象,始於人類社會至星星的運動,最終都可以歸結為這些定律。

+不過,正如我們對上個世紀的發生所理解的,如果我們可以超越單一原子論的局限,就有可能取得更大的進步。哥德爾定理動搖了數學的統一性和完備性,今日的一系列非歐幾里得幾何科學至關重要。交互共生、生態學和拓展的演化綜論削弱了「適者生存」作為中心生物學範式的地位。神經科學在圍繞著網絡和湧現能力下來已經被重新構想,又反過來,再次成為現代計算的核心概念。以上提及的所有的共同點,軸心思維是關注複雜性、湧現、多層次組織網絡和多向的因果關係(集體智慧),而不只是將一套普遍規律應用於單一類型的單個實體。

-在這個框架下,個人需要做的就是擁有足夠的計算能力、智力以進行足夠精確的觀察力,揭除迷信、社會結構與偏見的勇氣,那麼一個人將成為實質上的神,無所不知,甚至可能無所不能。

+⿻用相似的方式看待社會系統。一個公司可被視作為更大遊戲中的一個參與者,但同時公司本身也是一個遊戲,員工、股東、管理層和客戶都是其中的參與者,其結果往往看起來不像一個連貫的效用函數。更重要的是,許多其他的遊戲不斷交叉:通常一間公司的員工,時常受到它們與外部世界的其他關係(例如政治、社會、宗教、民族)的影響,而不僅只是通過公司本身。國家也是這樣,既是遊戲也是玩家,與公司、一系列如宗教等多方面交織在一起,我們也無法將國家之間的行動與國家內部的行動整齊的一刀切劃開:如同,本書的撰寫正是以開源開放的方式,多面向、複雜性的結合在一起。

-此種思維模式在它發展的階段中,幾乎貫穿了每一個科學領域。最知名的兩個案例,或許是「歐幾里得幾何學」渴望自一小段公理和概念中,推導出涵蓋至整體的數學真相;而「牛頓力學」則描繪了物體運動和其上作用力的交互關係。

+因此,⿻充滿了與上個世紀自然科學的類比。雖然通過借鑒這種多元性的類比來學習是⿻的本質,然而為了說明這些類比的價值,觀察我們上面討論的一些核心思想和複雜性一般科學最有力特徵之間的聯繫,這也是十分有用的。特別是,雖然放任主義和專家統治主義可以被視為意識形態的諷刺,但它們也可以從科學的角度來理解為對複雜性存在的威脅。

-在生物學中,達爾文主義的簡化版本側重於適者生存,動物個體(後期的版本稱做「自私基因」)不斷地相互爭鬥以求生存 [^4]。而在(原始的)神經科學(尤其是顱相學)中,大腦中的各個區域被視為原子,分別執行單一功能,這些功能加總起來就是思想。

+從流體流動到生態系統的發展,再到大腦的運作,幾乎每一個複雜的系統,都可以表現出「混沌」狀態(活動基本上是隨機的)和「有序」狀態(模式是靜態和僵化的)。很大程度地說,總有一些參數(如熱量或突變率)決定了哪些狀態的出現,當參數值高時出現混沌、參數值低時則出現秩序、當參數值十分接近時這些狀態之間過渡的「臨界值」,也就是複雜性理論家所謂的「混沌邊緣」時,複雜行為將會湧現,形成不可預測、不斷發展、如生命般的結構,這種結構既不是混沌的,也不是有序的,而是複雜的。這與我們上面強調的在集權威脅和反社會威脅、專家統治官僚主義和放任主義威脅之間存在「狹窄走廊」的觀點密切相關。

-在心理學中,行為主義認為思想可以還原為刺激和反應。在經濟學中,自利個體(或有時是公司)被視為經濟理論中的原子,每個人在市場中都在追求自己的利益。在電腦科學中,邱奇-圖靈(Church-Turing)認為一切可能的行動都可以簡化為在 "圖靈機" 的理想化計算機上進行的一系列操作。

+因此,⿻可以自科學中汲取養分,對轉向和拓寬這條狹長走廊至關重要,複雜性科學家稱此一過程為「自組織臨界性」 (Self-organized criticality)」。在這樣做的過程中,我們可以藉鏡許多科學的智慧,確保我們不會過度被任何一組類比所束縛。

-儘管這些方法有些侷限,然而它們都造就了不可忽視的巨大成功。牛頓力學解釋了一系列現象,並激發工業革命的技術;達爾文主義是現代生物學的基礎;經濟學一直是對公共政策影響最大的社會科學;邱奇-圖靈(Church-Turing)的“通用計算”願景幫助也啟發了關於通用電腦的想法且普及至今。

+### 數學

-這些方法,正是我們在前一章中討論的「專家統治」和「放任主義」世界觀的立基,儘管它們有各自偏重的部分。「專家統治」專注一元論固有的理性和其中科學的統一性,試圖驅使技術,讓社會生活理性化。「放任主義」專注於原子(個人化)本質上的分裂,試圖為這裡面的相互作用(比如,自然選擇和市場過程)建立一套 "自然法則" 模型。如此而言,雖然專家統治和放任主義看起來是對立的,但它們是在「共同的科學世界觀」中相互對立。

+19 世紀的數學,興起了形式主義:對我們在使用的數學結構的定義和性質進行精確且嚴謹的規定,以避免不一致和錯誤出現。20 世紀初,人們曾寄望數學可以被「處理」,甚至可能給出一個精確的算法來確定任何數學主張的真偽。另一方面,20 世紀的數學則以更多的不確定性為特徵。

-就共同世界觀激發的一切而言,二十世紀的科學已揭示了它們的侷限性。相對論,更別提量子力學,早已顛覆了牛頓的宇宙。哥德爾定理和各種後續出現的研究已打破了數學的統一性和完整性,一系列非歐幾里得幾何現在對科學至關重要。

-

-交互共生、生態學和拓展的演化綜論已削弱了“適者生存”的生物學核心典範。神經科學在圍繞著網絡和新興能力下已經被重新構想,又反過來,再次成為現代計算的核心概念。在整體發展中至關重要的軸心思維是:**「複雜性」、「湧現」、「網絡」、「集體智慧」**,它們挑戰了優雅的一元論原子主義。

-

-### 複雜性和湧現

-

-複雜性科學的軸心思想,是將許多自然現象還原為構成它們的原子組件(稱為「還原主義」)。即使在概念上或許可行,卻時常適得其反。同時,如果試圖將複雜系統作為單一整體來進行研究,往往是無效或不可行的。

-

-與上述相反的是,這些結構(例如:分子、有機體、生態系統、天氣系統、社會)是從各式(相互交織)層次的「原子」當中湧現的。這些層次至少有部分可以根據它們自身的規律和原則來理解,而不是從支配其底層組件的規則得出。在所有適用的領域中,關於「複雜性」或我們稱為「多元主義」的共同核心論點包括:

-

-* **計算複雜性:** 即使還原主義在原則上/理論上具有可行性,然而基於它們的組件來預測高層次現象所需的計算量非常巨大,以至於在實務上並不容易做到。事實上,在某些情況下,可以證明它需要消耗計算量的資源價值,遠遠超過可透過解答來回收的資源價值。這也常常使得還原理論的可能性變得無關緊要,且還因為這樣而樹立了還原的一個巨大障礙。

-

-* **敏感性、混沌和不可化約的不確定性:** 更糟糕的是,許多甚至是相對簡單的系統已經被證明會表現出「混沌」行為。如果初始條件的微小變化在經過一段時間後轉變為最終行為的極端變化,則該系統被視為混沌的。最著名的舉證是“天氣系統”,時常被闡釋為一隻蝴蝶拍動翅膀可能在幾週後導致世界的另一端引發颱風。在如此混沌效應的存在情形下,通過還原主義進行預測需要極端且並不實際的精確度。更困難的是,對於量測的精確度往往也有著十分嚴格的限制,精密儀器的測量方式可能因為前述的靈敏度預測引起重大變化,測量系統也會受到干擾。最毋庸置疑的版本就是海森堡不確定性原理,該原理基於這種邏輯對測量精確度設置了物理上限。

-

-* **多層次組織:** 儘管有些人可能將上述觀察,視為對科學的絕望。然而,另一個選擇是把它視為「懷抱期待的理由」。期盼多樣化的分析/科學方法,能在不同條件、不同分析層次下,仍然是相互交織、產生有價值的成果。在這種觀點下,自然會尋求如何描述這些不同的方法,以及其「層次條件」(這裡指的是"最適用的層次")、如何交互作用,並將這類方法視為科學探索的核心成份。

-

-* **關聯性:** 多層次組織,意味著許多不完全化約的認知方式。不過,如果這些都可以被切割成為不同的科學領域,那麼單一原子論是否仍然可以在個別科學領域中佔主導地位呢?然而「複雜性」的一個關鍵因素是:不同層次的現象,經常決定了其他層次中的交互作用,甚至構成了其他層次的性質。舉例來說,較小層次裡的單位,可能由它們組成的較大層次來賦予某些身分和規則。雖然忽視這些交互作用的「近似解」,可能適用於某些現象,但在更多情況下,追蹤這些依賴關係並納入考量,往往極其重要。

-

-* **內嵌的因果關係:** 基於前述論點,因果關係很難用還原論的方法,做出完善且詳盡的解釋。也就是說,對於高層次現象的解釋,很難被化約為更簡單、更原子化的組件。相反地,即使特定因果箭頭可能遵循某種方向,但同一個系統中的其他因果箭頭,將採取相反的形式:其中「原子」的行為,是由它們在更大系統中的位置來解釋的。正因如此,因果分析將會出現近似於「循環」的元素而形成平衡。獨立的因果關係,通常會從平衡中的驅力中湧現,而非通過可預測的方式還原為一系列恆定的原子「不變動力」。

-

-以上這些要素,共同構築了對於科學專案基本性的重新認知。在「一元原子論」中,對科學真理和起源的探索,類似於從行星表面的不同起點向其核心挖掘的過程:人們可以從許多不同的起點開始,但當他們開始剝離虛假、迷信、錯誤和誤解,他們都會發現潛存一致的真理核心,將其所視的一切還原為相同的基本元素。

-

-在多元的視角下,則適用幾乎完全相反的譬喻:科學的追求,類似於從行星表面向外的結構建造。即便一開始這些結構可能是擁擠或競爭的,但只要向外擴展的足夠遠,需要填上的空間,就會擴展到無垠虛空之外。而隨著這些結構的分枝,生態則趨向更為多元與和碎片化,互動和重組的可能性將比原先預期的更為豐盛,然而,它們匯聚為單一結果的可能性也就越來越低了。此外,這些不斷重新組成中的每一項都類似於有性繁殖,可形成新的結構,這些結構本身會沿著自己的軌跡進一步延伸。如此的進步體現了複雜性、多樣性和多元交織的重組。

-

-儘管如此的多元視角,並不像一元原子論那般提出了最終、絕對真理的希望訴求,但它也同樣展現了希望:潛在進步的無限遠景,隨著它的發展放寬而不是收縮/收限。正如二十世紀的科學革命所生動揭示的那般,轉移往如此般的多元視角,並不意味著科學進步的終結,而是可能性的爆發。

-

-### 科學革命開啟多元宇宙

-

-二十世紀,尤其是上一章提到的黃金年代,正是歷史上科技進步最快速的年代。這些進步主要發生在一系列領域,其中大多數領域都由一條共同的線索貫穿,即是:對一元原子論的超越,對多元論的擁抱。我們接下來將用數學、物理學、生物學、和神經科學的例子來說明。

-

-**數學**

-

-或許,多元主義最令人驚訝的影響即是觸及了真理與思想本身的結構。在大衛·希爾伯特(David Hilbert)提出「二十世紀數學的挑戰」時,他認為完整統一的數學結構就在觸手可及之處。與此同時,克耳文勳爵也認為物理學的重大發現已經全部完成。儘管二十世紀始於伯特蘭·羅素(Bertrand Russell)和阿爾弗雷德·諾斯·懷特海的著名嘗試,即試圖將所有數學置於一個單一公理系統的基礎上,但在此之後的發展卻截然相反。數學並沒有真正達成一個萬物起源的單一真理公式,卻成為其他真理的起始,分裂成無數發光的真理碎片。

+* **哥德爾定理:**:20 世紀初的一些數學主張,尤其是哥德爾定理(Gödel's theorem),揭示數學的關鍵部分存在一些基本且不可化約的方式,使其無法被完全解決。同樣的,邱奇的研究已證實某些數學問題在計算過程為「不可判定」的 ,這也打破了將所有數學在經過計算後可以簡化為基本公理計算的夢想。

+* **計算複雜性**:即使還原主義在原則上/理論上可行,然而基於它們的組件來預測高層次現象所需的計算量非常龐大,以至於執行它上不太可能具有實際意義。事實上,在某些情況下,可以證明它需要消耗計算量的資源價值,遠遠超過可透過解答來回收的資源價值。(這也常常使得還原理論的可能性變成無關緊要了,甚至還因為這樣,樹立了還原的一個巨大障礙。)在許多真實世界案例中,這種情況通常可以被描述為一個經過充分研究的計算問題,其中「最優解」的演算法需花費指數級的大量時間,因此在實踐中經常使用足夠好的「啟發式」演算法.

+* **敏感性、混沌和不可化約的不確定性**:許多甚至相對簡單的系統已經被證明會表現出「混沌」行為。如果初始條件的微小變化在經過一段時間後轉變為最終行為的極端變化,則該系統被視為混沌的。最著名的舉證是「天氣系統」,時常被闡釋為一隻蝴蝶拍動翅膀可能在幾週後導致世界的另一端引發颱風。在如此混沌效應的存在情形下,通過還原主義進行預測需要無法實現的精確度。更困難的是,對於量測的精確度往往也有著十分嚴格的限制,精密儀器的測量方式可能因為前述的靈敏度預測引起重大變化,測量系統也會受到干擾。

+* **分形**:許多數學結構已被證明在非常不同的尺度上具有相似的模式。一個很好的例子是曼德博集合(Mandelbrot set),它是通過重複平方然後將相同的偏移量加到複數上生成的。

正如同幾何學和拓樸學,一度被視為忠誠的歐幾里德確定性支持領域,卻轉向承認了無盡的變化,像扁平地球的確定性隨著環球航行而逝去無蹤。公理系統,曾經亦被視作為單一完整數學系統的希望,但庫爾特·哥德爾(Kurt Gödel),保羅·科恩(Paul Cohen)與其他研究揭示了其本質上無法解決某些數學問題,且必然不完整。阿隆佐·邱奇(Alonzo Church)也提出了其他數學問題,是任何運算過程都無法判定的。諸如種種,即使是純粹的邏輯與數學運算,也幾乎與我們上述討論的領域同樣多元。

@@ -78,97 +49,71 @@

> 舉例來說:圖 1:Mandelbrot 集(根據函數中的參數值描述簡單二次函數的混沌行為)在兩種尺度下的顯示。來源:維基百科(左)和 Stack Overflow(右)。

-邱奇的研究已證實某些數學問題在計算過程為 "不可判定的" ,隨後在複雜性理論的研究中也已揭示,即使數學問題原則上可能是可判定的,不過,得出這樣的答案的計算複雜性往往相當巨大。這也使得將所有數學在經過計算後可化簡為基本公理的夢想破滅了。

-

-- **混沌:** 這甚至在一些相對簡單的問題中也是固有的存在。或許最著名的例子就是涉及到二次多項式-迭代應用的複數行為。如此迭代行為下形成了豐富且複雜的形式特徵,成就了「分形藝術」的起源,如圖 1 所示。這些結構在在說明了這些數學問題中看起來「顯而易見」的解決方案,正取決於那些無限繁複的細節,其豐富到讓我們的感官目眩神迷。

-

-雖然數學主要關注的並非於用層次來描繪現象,但上述現象說明了在二十世紀的數學,並沒有坍塌成單一的領域,而是綻放出令人難以置信的次領域和次次領域的多樣性,涵蓋了一系列現象 ; 僅僅幾何學一門就有從拓樸學至投影幾何學的十幾個重要次領域,來研究許多不那麼嚴謹卻相互交會的元素,這些元素曾經是單一、高度公理化且大致封閉的現象集合。

-

-- **關聯性:** 這是數學的一個基本方面,它涉及了研究數學物件之間的關聯以及由這些關係中產生的結構。在數學中,不同的分支往往是互相關聯的,一個領域的洞見也可以應用於另一個領域。例如,代數結構在許多數學分支中無所不在,它們也可以做為一種語言來表示和探索數學中主題間的關係。此外,拓樸學的研究是基於理解形狀和其性質之間的關係。多元性與交互關聯性的混合也許是現代數學的決定性特徵。

-

-- **因果關係:** 同樣,雖然 "因果關係" 並不是一個理解純粹數學的正確方式,然而在現代理論領域中,最顯著的特徵之一,就是反對還原論的方法——也就是把看似簡單的問題還原為公理,一切都透過這些公理來進行過濾。或許最知名的案例就是費馬最後定理(Fermat’s Last Theorem),這位十七世紀數學家宣稱已經證明出,一個簡單的方程式沒有整數解的方法。一直到二十世紀 90 年代,英國數學家安德魯·懷爾斯(Andrew Wiles) 在跨越數個世紀的數學研究,運用一系列技術(尤其是與所謂“橢圓曲線”相關的部分)證明了費馬猜想,而這些技術是為了其他目的而發展的,顯然比十七世紀的方法更先進。不止於此,人們認為還有許多未解的數學問題也具有相同的性質,如黎曼猜想 (Riemann hypothesis)。

-

-上述的純粹數學各方面的進步,正是來自於好奇心的謎題和思想的玩具。這些深奧的思想運動,幫助了現代技術的發展。懷爾斯證明的核心——橢圓曲線,因為解決方案在實際操作上的複雜度,成為公開金鑰加密(Public-key cryptography)先進技術的基礎。其他高等數學領域,也成了電子電路設計、醫學圖像分析、土木和航空工程等領域的核心。在這些應用中的每一個都來自迥然不同且偶然相交的數學領域,而不是希爾伯特、羅素和懷海德曾經夢想的大一統整合論。

-

-簡而言之,與一元論原子視角形成鮮明對比的是,在二十世紀,建構世界的科技正起始於它們的多樣性:知識領域的倍增與成型,每個領域內部視角,就像分形一樣,倒映出相稱的風貌。當我們越深入探尋各個領域,就越發現它們的複雜性。令人驚訝的連結和關係不斷湧現,擴增了複雜性,而非暗示 "統一"。

-

-每個交互層次的結構,與各種認知視角的描述,都對進步至關重要:核彈重塑了人類社會,引發了環境變遷而重塑氣候,扭曲了人類心理,進而導入運算系統的設計中,並幫助醫治疾病等等。

+* **數學中的相關性**:在數學中,不同的分支往往是互相關聯的,一個領域的洞見也可以應用於另一個領域。例如,代數結構在許多數學分支中無所不在,它們也可以做為一種語言來表示和探索數學中主題間的關係。此外,拓樸學的研究是基於理解形狀和其性質之間的關係。多元性與交互關聯性的混合也許是現代數學的決定性特徵。

**物理學**

-多元主義或許正是生物系統中是最自然的存在了。我們的日常生活裡就已不斷遇見多元的複雜性。而更令人驚訝的是,二十世紀的物理學正也揭示了這些原理 "一路向下" 延伸至底部,直達牛頓一元原子論開創的物理科學核心。

-

-在十九世紀末時,克耳文勳爵(Lord Kelvin)大發厥詞地宣稱:「現在物理學沒有新的東西可以發現了。」,於此相反,二十世紀被證明是物理學歷史上最豐富、也最具革命性的時代。相對論(狹義、特別是廣義相對論)、量子力學,以及在較小範疇上的熱力學/資訊理論、弦理論,都顛覆了牛頓宇宙觀,在在顯示了「撞球檯模型」的簡單線性時間、歐幾里得空間的客觀現實,最多只是在熟悉的條件下有效近似 。在這些革命中出現的(後)現代物理學很好地說明了科學中的多元性,說明了多元主義是如何像著名物理學家卡洛羅韋利的題詞所暗示的那般,織入在現實的結構中。

+在 19 世紀末時,克耳文勳爵(Lord Kelvin)大發厥詞地宣稱:「現在物理學沒有新的東西可以發現了。」然而事實恰好相反,20 世紀被證實為物理學歷史上最豐富、也最具革命性的時代。

-- **計算複雜性理論:** 這是熱力學領域及其衍生範疇的核心。事實上,對於計算科學來說至關重要的資訊理論領域,幾乎完全源自熱力學的概念。數十億個子單元(例如,氣體或化合物中的分子,電線中的電子等)的行為無法模擬,暗示了需要熱力學技術,來描述這些子單元的平均行為。

+* 愛因斯坦的相對論推翻了將歐幾里得空間幾何、牛頓宇宙觀「撞球檯模型」作為理解非常大尺度物理世界的指導簡單性。當物體以接近光速的速度運動時,描述它們行為的規則開始變得非常不同。

+* 量子力學和弦理論同樣表明,在非常小的尺度下,僅經典物理學是不足夠的。貝爾定理清楚地證明,量子物理學甚至不能完全被描述為概率論和隱藏信息的結果:相反,一個粒子可以同時處於兩種狀態的組合(或「疊加態」)中,其中這兩種狀態相互抵消。

+**海森堡不確定性原理**對粒子的速度和位置甚至可以被測量的精度設置了一個堅定的上限。

+* 三體問題在劉慈欣的科幻系列中扮演核心角色後現已聞名,表明即使在簡單的牛頓物理學中,即使只有三個物體的相互作用也足夠混沌,以至於其未來行為無法用簡單的數學問題預測。然而,通過使用「溫度」和「壓力」等17世紀的抽象概念,我們仍然可以定期解決萬億體問題,足以滿足日常使用。

-- **敏感性、混沌和不可化約的不確定性:** 這些思想都起源於物理學,或是藉由物理學來取得顯著學術地位。最簡單的混沌系統例證,是三個大小相當的物體在引力作用下的行為。煙霧、洋流、天氣等的行為都表現出了混沌和敏感。如上所述,關於不可化約的不確定性,最經典且最確定的例子是“海森堡的不確定性原理”,根據該原理,現實的量子性質,對粒子的速度和位置的精確度,設定了嚴格的測量上限。

+### 生物學

-- 由於前述兩大原因,現代物理學是根據對廣泛不同層次的研究來組織的,紐約海登天文館著名的 "宇宙尺度" 步行導覽就揭示了這樣的觀點,該導覽帶領參觀者從夸克到原子、分子、化合物、物體、行星,恆星、星系、銀河等等。雖然所有系統在理論上都遵循同一組底層物理定律,但每個尺度的物理學都截然不同,因為不同的力和現象占主導地位。事實上,物理學的最小尺度(量子)尚未與最大尺度(廣義相對論)相協調。

+如果說十九世紀宏觀生物學(關於高級生物與其互動)的定義思想是「自然選擇」,那麼二十世紀相比擬的定義思想則是「生態系統」。 自然選擇強調面對稀缺資源時的“達爾文式”的競爭觀點(其與「擴展的演化綜論」思想密切相關)強調:

-- 也許二十世紀物理學革命最引人注目且一致的特徵,正是它們如何推翻對固定且客觀的外在世界假說。相對論揭示時間、空間、加速度,甚至引力是物體如何成為物體之間關係的函數,而不是潛在現實的絕對特徵。量子物理則走得更遠,展示了即使這些相對關係在觀察之前也不是固定而存的,因此從基本上講這些是相互作用而並非物體。如本章開頭羅維利(Rovelli)的引文所強調的,他對更近期發展的解釋,將時間和空間的觀念拉得更遠。

-

-- 基於現實層次的多元性,物理學中的因果關係是根深蒂固的,在令人眩暈的速度中在不同尺度上持續變化和循環。具有意識的生命體,利用奈米級計算構建的原子互動,可以引發爆炸,破壞行星的穩定運作。恆星之間的碰撞導致坍縮,造成微觀尺度上的黑洞,成為巨觀尺度的銀河系中心。

-

-上述對物理現實的豐富多元的理解,所造就的應用,正是二十世紀悲劇的核心。大國利用原子的力量決定國際事務、跨國公司利用對量子物理學的技術研究,將越來越小的電子產品放到客戶手中,進而推動了前所未有的通訊和智力發展。數百萬計的家庭燃燒木材和煤炭,導致生態破壞、政治衝突。而分散在世界各地的微型傳感器所產生的數據,又促成了全球範圍的社會運動。

-

-**生物學**

-

-如果說十九世紀宏觀生物學(關於高級生物與其互動)的定義思想是「自然選擇」,那麼二十世紀相比擬的定義思想則是「生態系統」。 自然選擇強調面對稀缺資源時的“達爾文式”的競爭觀點(其與“擴展的演化綜論”思想密切相關)強調:

-

-* 基於還原論的概念,例如行為主義、神經科學等等,始終無法建構有效的動物行為模型,這展示了計算的複雜性。此外,由多種相異生物組成的系統(即「生態系統」)也顯現出與多細胞生物體相似的特徵(如恆定性、對內部成份的破壞或過度繁殖的脆弱性等),這些揭示了敏感性和混沌性。

-

-* 更高層次的生物體,透過較為簡單的生物體合作湧現(例如,多細胞生物是單細胞生物之間的合作,或像「Eusocial(真社會性)」生物體源自於螞蟻等昆蟲個體之間的合作),以及在所有這些層次中都可能發生的突變性和選擇性,則展現了多層次組織的概念。

-

-* 不同物種之間相互作用的多樣性,包括了傳統的競爭或捕獵關係,也涵括了一系列 "互利共生" ,其中生物依賴其他生物提供的服務,也會轉向援助維持它們,說明了糾纏性與關聯性。

-

-* 認知到遺傳學僅只編碼這些行為中的某一部分,而「表觀遺傳學(epigenetics)」或其他環境特徵在演化和適應中發揮著重要作用,闡釋了內嵌的因果關係。

+* **模型可預測性的限制**:不斷發現我們建立有效動物行為模型的能力的限制,這些模型基於還原論的概念,例如行為主義、神經科學等,展示了計算的複雜性。

+* **生物體和生態系統之間的相似之處**:在由多種相異生物組成的系統(即「生態系統」)也顯現出與多細胞生物體相似的特徵(如恆定性、對內部成份的破壞或過度繁殖的脆弱性等),這些揭示了敏感性和混沌性。

+* **透過較簡單生物體的合作而運作的高層次生物體**:更高層次的生物體是可以透過較為簡單的生物體合作湧現(例如,多細胞生物是單細胞生物之間的合作,或像「Eusocial(真社會性)」生物體源自於螞蟻等昆蟲個體之間的合作),以及在所有這些層次中都可能發生的突變性和選擇性,則展現了多層次組織的概念。

+* **不同物種之間相互作用的多樣性**:包括了傳統的競爭或捕獵關係,也涵括了一系列 "互利共生" ,其中生物依賴其他生物提供的服務,也會轉向援助維持它們,說明了糾纏性與關聯性。

+* **表觀遺傳學** :認知到遺傳學僅只編碼這些行為中的某一部分,而「表觀遺傳學(epigenetics)」或其他環境特徵在演化和適應中發揮著重要作用,闡釋了內嵌的因果關係。

這樣的轉變,不僅僅是簡單的科學理論,亦導致了二十世紀人類行為與自然互動的一些最重要的關係轉變。尤其在環境運動與其創建的一系列如保護生態系統、生態多樣性、臭氧層與氣候行動,都源於「生態學」且十分依賴這門科學,甚至常常被稱為「生態」運動。

-這一點用宏觀生物學來做說明最簡單,因為它對公眾來說更加熟悉,但同樣的概念或許更適用於微生物學(研究複雜性生物體的內部生命運作),也更為鮮明。這個領域的研究已經從聚焦個體器官和基因表現的機械研究,走向 "系統化" 發展,根據一系列不同的層次整合相異的自然法則。而最可以明確闡釋這一點的,或許正是最複雜、最神秘的生物系統 ——人類大腦。

-

-**神經科學**

-

-現代神經科學,源於兩項大腦功能的關鍵發現。首先,是在十九世紀後期由卡米洛·高基(Camillo Golgi)、桑地牙哥·拉蒙卡哈(Santiago Ramón y Cajal)和協力者們分離出神經元、電活化神經元網路,且將之定義為大腦的基本功能單位。Hodgkin 和 Huxley 的研究則進一步將這種分析更精確地完善為清晰的物理模型,他們在動物身上測試並建立了神經通訊的電學理論。(補充:Hodgkin-Huxley model 霍奇金-赫胥黎模型)

-

-其次,以開闊的視角來觀察,一幅豐富而細緻的景象,在二十世紀的流淌中逐漸顯現。這也使傳統觀點複雜化了;傳統觀點時常被嘲笑為 "顱相學" ,即每一個大腦功能都在物理定位下,侷限於大腦的某一個區域。

-

-相反的,即使保羅·布洛卡(Paul Broca)這樣的研究學者,通過研究腦病變患者發現了部分關於功能物理定位的重要證據,但包括數學建模、大腦成像和單神經元活化實驗等在內的其他證據也表明,許多、甚至大多數大腦功能是由分佈在大腦的各個區域交互作用模式中湧現,而不是主要由物理定位中產生。

+### 神經科學

-從這些發現中湧現出一個 "神經元" 的 "網路" ,每個神經元都基於輸入訊息來遵循相對簡單的活化指令,並依據共同出現的情況來更新基礎連接。再一次,多元主義的主題優雅地出現了(註:此處可能需要一些真正神經科學家的細緻觀察):

+現代神經科學,源於兩項大腦功能的關鍵發現。首先,是在 19 世紀後期由卡米洛·高基(Camillo Golgi)、桑地牙哥·拉蒙卡哈(Santiago Ramón y Cajal)和協力者們分離出神經元、電活化神經元網路,且將之定義為大腦的基本功能單位。Hodgkin 和 Huxley 的研究則進一步將這種分析更精確地完善為清晰的物理模型,他們在動物身上測試並建立了神經通訊的電學理論。(補充:Hodgkin-Huxley model 霍奇金-赫胥黎模型)

-* 在所有領域中,神經科學是最清楚的展示出計算複雜性強加的界線。早在 1950 年代末,以弗蘭克·羅森布拉特 (Frank Rosenblatt) 為首開始,研究學者就建立了第一個大腦的“人工神經網路”模型,希望可以在數年內模擬出完整的人類大腦,卻發現即使這項任務可以在計算上被實現,亦需要幾十年的時間來辦到。這也驅使了研究人類大腦的方法更追求多樣性(模型與實驗,二者立基並重)。

+* **大腦功能的分佈** :數學建模、大腦成像和單個神經元激活實驗表明,許多(如果不是大多數)大腦功能分佈在大腦的不同區域,是由相互作用的模式產生,而不是主要的物理定位產生的。

+* **赫布理論模型**:通過反覆地共同激發來強化這些,這可能是科學中 "關聯性" 概念最優雅的例證了,這與我們經常想像的人際關係發展的方式十分相似。

+* **人工神經網路的研究**:早在 1950 年代末,以弗蘭克·羅森布拉特 (Frank Rosenblatt) 為首開始,研究學者就建立了第一個大腦的「人工神經網路」模型,神經網絡已成為了最近「人工智慧」前行的基底。數萬億個節點組成的網路,每一個節點都依循著相當簡單的原則運轉,這些原則受到活化神經元的靈感而設計;當輸入的線性組合超過一定的閾值時就會觸發活化,是 BERT 和 GPT 模型等「基礎模型」的骨幹。

-* 這裡是大腦中的敏感性和混沌的例子。一些初步想法放在腳註中,但這些想法需要與其他資訊更連貫且一致地放在一起 [^5]。

-* 透過廣泛探究各種形式,包括部分物理定位與圍繞著多層次組織的互動性,我們發現其中一些現象定位於非常小型的結構(物理上接近的神經元),而其他現象則分佈在大範圍的大腦區域,卻又不是整個大腦。又有一些,在物理上分佈於不同層次中,但又定位於各種一致的大腦活動網路中。在赫布理論模型衍伸之下,通過反覆地共同激發來強化這些,這可能是科學中 "關聯性" 概念最優雅的例證了,這與我們經常想像的人際關係發展的方式十分相似。

+### 從科學到社會

-* 神經科學也優雅的闡示了內嵌的因果關係。眾所周知,大腦結構對於學習具有顯著的可塑性,學習內容亦高度取決於人們居住和建設的社會環境,人類經濟和社會系統都可以替大腦提供養份。正因為如此,人們或許希望可藉由人類神經心理學的種種特徵來解釋更高層次的現象(社會、關係、經濟、教育系統), 而這些現象正是塑造大腦自性、作用的部分核心成因。因此,因果關係可追溯至一個典型的,跨層次的經典循環模式。

+「多元宇宙」在科學上,指的是應用上述觀點理解人類社會;在技術上,則是試圖建立資訊和治理的形式系統,既能解釋這類結構,又與這類結構近似,就像建立在多元科學基礎上的物理技術一樣。網絡社會學領導人物馬克·格蘭諾維特(Mark Granovetter)的作品,或許是此一願景的最佳表述。沒有基本的單一原子;社會群體確實存在,而且必須不斷地持續變換、重組。這種雙向平衡,來自於人類的多樣性與其所創造的社會群體,而這正是多元社會科學的精華。

-現代神經科學已經將這些認知轉化為一系列的應用:醫治大腦損害的患者、發展精神醫學、某些基於經顱刺激和其他腦部活化方法的一些治療和干預措施,甚至更多。不過,這些最具變革性、受神經科學啟發的技術部分至少是數位技術,而不僅只是純粹的生物醫學。神經科學也越來越常被用於數位技術發展中兩個更為奇特且令人興奮的領域核心:腦機介面,以及使用腦類器官作為計算基質。

+此外,這些社會群體存在於各種交織、非階級式的層次之間,包括家庭、會所、城鎮、洲際、各種規模的宗教組織,領域各異的企業、人口特徵(性別、性向認同、種族、民族等)、教育和學術培訓,以及更多共存與交織的層次。例如從全球天主教的角度來看,美國是一個重要但 "少數" 的國家,只有大約 6% 的天主教徒生活在美國;但從美國的角度出發,也可以如此形容天主教:大約 23% 的美國人是天主教徒。

-最普遍的則是受到早期大腦數學模型啟發的“類神經網路”架構,其成為了最近 "人工智慧" 前行的基底。數萬億個節點組成的網路,每一個節點都依循著相當簡單的原則運轉,這些原則受到活化神經元的靈感而設計;當輸入的線性組合超過一定的閾值時就會觸發活化,是 BERT 和 GPT 模型等“基礎模型”的骨幹。

+雖然我們強調了多元社會科學(「網絡社會」)的積極觀點,但必須提醒的是,除了其與生俱來的合理性外,採用這種觀點的一個關鍵原因是:鑑於複雜性和混沌,運用一元原子論來解釋大多數社會問題,根本就不可行。同樣的,在社會科學領域中,即使最貫徹“方法論個人主義”的經濟學界,也普遍認為,試圖將複雜的組織做為個人行為的衍生品來建模,註定是徒勞無功的。

-在過去的五年裡,這些發展早已席捲全球,更在過去兩年中越來越多地佔據了新聞頭條。上述演示的神經科學的所有關鍵特徵,與更廣泛的多元主義(舉例:多層次組織、關聯性、內嵌的因果關係),都體現在這些系統的運行中。

+舉例來說,產業領域將公司而非個人視作主要的行動者,而多數宏觀經濟模型亦假設有足夠的同質性以允許建置一個「代表性代理人(representative agent)」,而不是將行為化約成各式各樣的實際個體選項。事實上,經濟模型的一個迷人特質,就是它們傾向於用一系列不同形式的組織作為「中央計畫者」(例如技術平台營運商或是上級政府)、或比作為「個體參與者」(例如地方政府或製造商)。這些特質並不令人驚訝,因為賽局理論(將群體行為還原為個人行為的最經典的經濟方式)的一個重要結果正是「無名氏定理」,它是關於「混沌」和「不可化約的不確定性」的一個變形,指出只要不斷重複互動的過程,分佈極廣的各種結果狀態,都可以收歛到均衡點。

+

+然而,不論選擇在何種層次做出解釋,行動者幾乎總是被模擬為原子式的利己主義者,而規劃者則作為連貫、客觀的最大化者,而非在社會中內嵌的交互群體隸屬關係。將社會現象理解為源自「網絡社會」的精髓,正是為了要擁抱其豐富性,並建立可善加利用它的社會系統、技術和政策,而不是將其視為一種分散注意力的混亂干擾。這類系統的需求包括(但不限於):可明確交代的社會動機、賦權予多樣的社會群體、預測且支持社會動態與演化,將個人身分確立於社會隸屬關係中,將群體選擇確立於集體民主參與的基礎上、引導建設與維護社會脈絡以促進社群關係。

-### 從科學到社會

+儘管我們沒有篇幅來展開細節,然而豐富的文獻已經提供了量化與社會科學的證據[^inassemlage], 來確立⿻觀點的解釋力。在產業動態、社會和行為心理學、經濟發展、組織凝聚力等方面的研究揭示,社會關係在創造與運用多樣性方面,起著核心作用[^force]。在此,我們只舉出一個例子,而它或許是最令人驚艷、亦與上述科學主題關聯性最高的一個說明:科學知識本身的進化。

-「多元宇宙」在科學上,指的是應用上述觀點理解人類社會;在技術上,則是試圖建立資訊和治理的形式系統,既能解釋這類結構,又與這類結構近似,就像建立在多元科學基礎上的物理技術一樣。網絡社會學領導人物馬克·格蘭諾維特(Mark Granovetter)的作品,或許是此一願景的最佳表述。沒有基本的單一原子;社會群體確實存在,而且必須不斷地持續變換、重組。這種雙向平衡,來自於人類的多樣性與其所創造的社會群體,而這正是多元社會科學的精華。

+[^force]:Scott Page,《差異:多樣性的力量如何創造更好的群體、公司、學校和社會》,(普林斯頓:普林斯頓大學出版社,2007;César Hidalgo,《為什麼信息會增長:從原子到經濟的秩序演化》,(紐約:Basic Books,2015);Daron Acemoglu和Joshua Linn,"製藥行業創新中的市場規模:理論與證據",《巴伐利亞聯盟圖書館目錄》,(柏林和Brandenburg: B3Kat資料庫,2003年10月1日),https://doi.org/10.3386/w10038;Mark Granovetter,"弱關係的力量",《美國社會學雜誌》78,no. 6 (1973年5月):1360–80;Brian Uzzi,"公司間網絡中的社會結構和競爭:嵌入性悖論",《行政科學季刊》42,no. 1(1997年3月):35–67。https://doi.org/10.2307/2393808;Jonathan Michie和Ronald S. Burt,"結構洞:競爭的社會結構",《經濟學雜誌》104, no. 424 (1994年5月): 685。https://doi.org/10.2307/2234645;McPherson, Miller, Lynn Smith-Lovin和James M Cook。"物以類聚:社交網絡中的同質性"。《社會學年度評論》27,no. 1(2001年8月):415–44

-此外,這些社會群體存在於各種交織、非階級式的層次之間,包括家庭、會所、城鎮、洲際、各種規模的宗教組織,領域各異的企業、人口特徵(性別、性向認同、種族、民族等)、教育和學術培訓,以及更多共存與交織的層次。例如從全球天主教的角度來看,美國是一個重要但 "少數" 的國家,只有大約 6% 的天主教徒生活在美國;但從美國的角度出發,也可以如此形容天主教:大約 23% 的美國人是天主教徒。

-

-雖然我們強調了多元社會科學( "網絡社會" )的積極觀點,但必須提醒的是,除了其與生俱來的合理性外,採用這種觀點的一個關鍵原因是:鑑於複雜性和混沌,運用一元原子論來解釋大多數社會問題,根本就不可行。同樣的,在社會科學領域中,即使最貫徹“方法論個人主義”的經濟學界,也普遍認為,試圖將複雜的組織做為個人行為的衍生品來建模,註定是徒勞無功的。

+[^inassemlage]:在Manuel DeLanda闡述的裝配理論中,實體被理解為由異質組件之間的共生關係形成的複雜結構,而不是可以簡化為其個別部分。其中心論點是,人們不是單獨行動的,相反,人類行為需要複雜的社會-物質相互依賴。DeLanda的觀點將重點從實體的固有品質轉移到在關係網絡中產生新興特性的動態過程和相互作用。他的書《社會的新哲學(A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity)》(2006)是一個很好的起點。↩

-舉例來說,產業領域將公司而非個人視作主要的行動者,而多數宏觀經濟模型亦假設有足夠的同質性以允許建置一個「代表性代理人(representative agent)」,而不是將行為化約成各式各樣的實際個體選項。事實上,經濟模型的一個迷人特質,就是它們傾向於用一系列不同形式的組織作為「中央計畫者」(例如技術平台營運商或是上級政府)、或比作為「個體參與者」(例如地方政府或製造商)。

+「SciSci」(Science of Science)作為成長中的跨學科集合的學術領域,正是為了探索作為複雜系統而湧現出的科學知識網絡 [^infortunato]。 SciSci 研究者描繪了各個科學領域的湧現與增生、科學的新穎性與進步的出處、科學家選擇的探索策略,社會結構對知識擴散的影響等。他們發現科學探索偏向於在一個領域內經常討論的主題,並受到科學家之間的社會和制度聯繫的限制,這降低了科學知識發現過程的效率[^efficiency] 。此外,他們也發現一個分散的科學社群是由大多數獨立的、非重疊的團隊組成,這些團隊使用各種方法,並借鑒廣泛的早期出版刊物,而這樣往往會產生更可靠的科學知識。相比之下,集中的社區的特質是反覆合作,並局限於前人研究的有限方法,可能會產生不太可靠的結果[^result1][^result2]。它還發現研究團隊的規模和層次與開發的發現類型(風險性、革命性和常規科學)之間存在著強有力的聯繫,亦揭示出團隊研究(相對於個人研究者),在現代科學日漸成為主流 [^newscience]。 最大的創新,往往來自於將現有學科的堅實基礎[^basis1][^basis2][^basis3],以不尋常又令人詫異的組合方式部署 [^package]。這也揭示了在科學中時常被使用的激勵手段(例如論文品質和引用次數等)也會產生不當誘因,反而限制了科學的創造力。這些發現,也有助於發展補足與抵銷這些偏見的新指標,形成了⿻特性的激勵組合 [^newpackage]。

-上述特質並不令人驚訝,因為賽局理論(將群體行為還原為個人行為的最經典的經濟方式)的一個重要結果正是「無名氏定理」,它是關於 "混沌" 和 "不可化約的不確定性" 的一個變形,指出只要不斷重複互動的過程,分佈極廣的各種結果狀態,都可以收歛到均衡點。

-

-然而,不論選擇在何種層次做出解釋,行動者幾乎總是被模擬為原子式的利己主義者,而規劃者則作為連貫、客觀的最大化者,而非在社會中內嵌的交互群體隸屬關係。將社會現象理解為源自 "網絡社會" 的精髓,正是為了要擁抱其豐富性,並建立可善加利用它的社會系統、技術和政策,而不是將其視為一種分散注意力的混亂干擾。這類系統的需求包括(但不限於):可明確交代的社會動機、賦權予多樣的社會群體、預測且支持社會動態與演化,將個人身分確立於社會隸屬關係中,將群體選擇確立於集體民主參與的基礎上、引導建設與維護社會脈絡以促進社群關係。

+[^infortunato] :See a summary in Fortunato et al. 2018

+[^efficiency]:Andrey Rzhetsky, Jacob Foster, Ian Foster和James Evans,"選擇實驗以加速集體發現",《美國國家科學院院刊》112,no. 47(2015年11月9日):14569–74。https://doi.org/10.1073/pnas.1509757112。

+[^result1]:Valentin Danchev, Andrey Rzhetsky和James A Evans,"集中的科學社區不太可能產生可複製的結果"。ELife 8(2019年7月2日),https://doi.org/10.7554/elife.43094。↩

+[^result2]:Alexander Belikov, Andrey Rzhetsky和James Evans,"從文獻中預測穩健的科學事實",《自然機器智慧》4.5(2022): 445-454。

+[^newscience]:Lingfei Wu, Dashun Wang和James Evans,"大團隊開發,小團隊顛覆科學技術",《自然》566.7744(2019):378-382。

+[^basis1]:Yiling Lin, James Evans和Lingfei Wu,"科學的新方向源於脫節和不和諧",《資訊計量學雜誌》16.1(2022):101234。

+[^basis2]:Feng Shi和James Evans,"令人驚訝的研究內容和背景組合與影響力相關,並由來自遙遠學科的科學局外人產生",《自然通訊》14.1(2023):1641。

+[^basis3]:Jacob Foster, Andrey Rzhetsky和James A. Evans,"科學家研究策略中的傳統與創新",《美國社會學評論》80.5(2015):875-908。↩

+[^newpackage]:Aaron Clauset, Daniel Larremore和Roberta Sinatra,"科學的科學中的資料驅動預測",《科學》355.6324(2017): 477-480。

-儘管我們沒有篇幅來展開細節,然而豐富的文獻已經提供了量化與社會科學的證據,來確立多元主義觀點的解釋力。在產業動態、社會和行為心理學、經濟發展、組織凝聚力等方面的研究揭示,社會關係在創造與運用多樣性方面,起著核心作用。在此,我們只舉出一個例子,而它或許是最令人驚艷、亦與上述科學主題關聯性最高的一個說明:科學知識本身的進化。

+當更多不同的社群及其方法致力於驗證現有的主張時,這些獨立的觀點確保他們的發現更容易反駁和修改。此外,當透過模擬我們在最重要的科學事業中看到的多樣性來建構基於⿻原則的人工智慧模式時,人工智慧驅動的發現超過了正常人類科學所產生的發現。[^aisciencefinding]

-「SciSci」(Science of Science)作為成長中的跨學科集合的學術領域,正是為了探索作為複雜系統而湧現出的科學知識體系。[^6] SciSci 研究者描繪了各個科學領域的湧現與增生、科學的新穎性與進步的出處、科學家選擇的探索策略,社會結構對知識擴散的影響等。他們發現,與其運用最有效的方式來發掘既有知識(比如,化學),科學探索的主題與連結,更加偏向與該領域的社會關係與出版物相關 [^7]。他們也發現,研究團隊的規模、多樣性,與其研究成果的類型(高風險、革命性,或是常規科學研究)息息相關。此外,他們亦載明了團隊研究(相對於個人研究者),在現代科學日漸成為主流 [^8]。最大的創新,往往來自於將現有學科的堅實基礎,以不尋常又令人詫異的組合方式部署 [^9]。這也揭示了在科學中時常被使用的激勵手段(例如論文品質和引用次數等)也會產生不當誘因,反而限制了科學的創造力。這些發現,也有助於發展補足與抵銷這些偏見的新指標,形成了更多元的誘因組合 [^10]。

+[^aisciencefinding]:Jamshid Sourati和James Evans,"用具有人類意識的人工智慧加速科學",《自然人類行為》7.10(2023):1682-1696。

因此,即使是對科學實踐本身的理解,也不得不考慮多元主義的觀點,也就是立基於社會組織中許多層次的相互交織。因此,無論要推動哪種科學與技術,「多元宇宙」的展望都是重中之重。

@@ -184,14 +129,5 @@

[^1]: “Life as Joy, Duty, End”

[^2]:[《為什麼人際關係是存在的關鍵 The big idea: why relationships are the key to existence》](https://www.theguardian.com/books/2022/sep/05/the-big-idea-why-relationships-are-the-key-to-existence) by Carlo Rovelli (2022)

-[^3]: 這裡的「客觀主義者」不僅僅指狹義的 Ayn Rand 的哲學意義,儘管或許她表達的這一觀點可能最為一貫,而是更廣泛地指代常識、簡化版的啟蒙哲學觀念。

-[^4]: 《自私的基因 The Selfish Gene》by Richard Dawkins (1976),《The Descent of Man》by Charles Darwin (1871)

-[^5]: 以下是這些特性在神經科學中的一些範例:

- (1)敏感性:在神經科學中,敏感性指的是大腦能夠檢測並對其環境中的微小變化作出反應的能力。敏感性在大腦中的一個例子是突觸可塑性現象,這是突觸(神經元之間的連接)根據活動改變強度的能力。這種敏感性讓大腦能夠適應和從經驗中學習。

- (2)混沌:混沌是複雜系統的一種特性,即使它們是確定的,也會表現出無法預測的行為。在神經科學中,已經在大腦中的神經元活動中觀察到混沌。例如,研究已經證明,單個神經元的放電模式可能高度不規則和混亂,沒有可辨識的模式或節奏。這種混沌活動可能在大腦內的訊息處理和交流中發揮作用。

- (3)敏感性與混沌的共同作用:敏感性與混沌也可以在大腦中相互作用,產生複雜和適應性的行為。例如,研究已經證明大腦可以對感官輸入的微小變化顯示出敏感性,但這種敏感性也可以導致神經網絡中的混亂活動。然而,這種混沌活動可以被控制並利用來產生適應性行為,例如在運動控制和協調的情況下。大腦將敏感性和混沌結合在一起的能力,是其驚人的複雜性和適應性的標誌。

-[^6]: See a summary in Fortunato et al. 2018

-[^7]: Rzhetsky et al. 2015

-[^8]: Wu et al. 2019

-[^9]: Foster et al. 2015

-[^10]: Clauset et al. 2017

+

+

From c7e7d6791c6097fe6c660b607300b6977d60ad1d Mon Sep 17 00:00:00 2001

From: G <127704303+giselechou@users.noreply.github.com>

Date: Thu, 21 Mar 2024 23:02:40 +0800

Subject: [PATCH 05/12] =?UTF-8?q?Update=203-1-=E6=B4=BB=E5=9C=A8=E2=BF=BB?=

=?UTF-8?q?=E4=B8=96=E7=95=8C.md?=

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Content-Transfer-Encoding: 8bit

---

...50\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md" | 26 +++++++++----------

1 file changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git "a/contents/traditional-mandarin/3-1-\346\264\273\345\234\250\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md" "b/contents/traditional-mandarin/3-1-\346\264\273\345\234\250\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md"

index 55186f6a..c99c7d34 100644

--- "a/contents/traditional-mandarin/3-1-\346\264\273\345\234\250\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md"

+++ "b/contents/traditional-mandarin/3-1-\346\264\273\345\234\250\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md"

@@ -16,13 +16,13 @@

---

-技術跟隨科學。因此,如果我們想將⿻理解為我們的世界可能變成的願景,我們需要從將⿻理解為對世界本貌的一種觀察開始。如果我們要提供一種不同於「專家統治」(Technocracy)和「放任主義」(Libertarianism) 的技術未來願景,我們需要理解它們對科學的理解的根源為何、可能遺漏了什麼,以及如何糾正這一點來開闢新的視野。為此在本章,我們現在來探討存在於這些方法後面的科學哲學觀,探巡過去一個世紀自然科學和社會科學是如何進步、超越這些觀點的局限性,而走到多元、網絡式、關聯式、多重角度的理解,即:我們生活的現實。

+技術追隨科學。因此,如果我們想要理解⿻作為一個關於*我們的世界可能變成什麼樣子*的願景,我們需要從理解⿻作為一個關於*世界本來面貌*的視角開始。「專家統治」(Technocracy)和「放任主義」(Libertarianism)的觀點植根於一門科學,即我們在上一章描述的單一原子論:認為一套普遍規律作用於一組基本粒子是理解世界的最佳方式。

-「專家統治」(Technocracy)和「放任主義」(Libertarianism)的觀點植根於一門科學,即我們在上一章描述的單一原子論:認為一套普遍規律作用於一組基本粒子是理解世界的最佳方式。

+如果我們想要提供一種不同於「專家統治」(Technocracy)和「放任主義」(Libertarianism) 的技術未來願景,我們需要理解它們於科學的理解的根源為何、可能遺漏了什麼,以及如何糾正這一點來開闢新的視野。為此在這一章,我們來探索隱身於這些方法後面科學哲學觀,探巡過去一個世紀中自然科學和社會科學是如何進步、超越這些觀點的局限性,而走到多元、網絡式、關聯式、集體智慧的理解,即*我們生活的當下現實*。

-專家統治主義長期以來,一直以科學和理性作為它的正當理由。自20世紀初流行起來的「科學管理 (Scientific management)」(又稱泰勒制)的理念,是通過在社會系統和簡單數學模型之間進行類比,以及將邏輯和理性作為思考它們的方式來證明其合理性的。在建築學中的高度現代主義,同樣受到幾何學之美的啟發。放任主義也大量借鑒了物理學和其他科學:正如粒子「走最小作用量的路徑」,進化使適應性最大化一樣,經濟主體「最大化效用」。在單一原子論看來,世界上的每一個現象,從人類社會到天體運動,最終都可以被簡化為這些規律。

+專家統治主義長期以來,一直以科學和理性作為它的正當理由。自 20 世紀初流行的「科學管理 (Scientific management)」(又稱泰勒制)的理念,是通過在社會系統和簡單數學模型之間進行類比,以及將邏輯和理性作為思考它們的方式且用來證明合理性的。在建築學中的高度現代主義,同樣受到幾何學之美的啟發。放任主義也大量借鑒了物理學和其他科學:正如粒子「走最小作用量的路徑」,進化使適應性最大化一樣,經濟主體「最大化效用」。在單一原子論看來,世界上的每一個現象,從人類社會到天體運動,最終都可以被簡化為這些規律。

-這些方法,取得了不容忽視的巨大成就。牛頓力學解釋了一系列現象,且幫助啟發了工業革命的技術。達爾文主義是現代生物學的基礎。在影響公共政策的社會科學中,經濟學一直是最有影響力的。邱奇-圖靈(Church-Turing)關於「可計算理論」的願景,幫助啟發了當今廣泛使用的通用計算機器的概念。

+這些方法取得了不容忽視的巨大成就。牛頓力學解釋了一系列現象,幫助啟發了工業革命的技術。達爾文主義是現代生物學的基礎。在影響公共政策的社會科學中,經濟學一直是最有影響力的。邱奇-圖靈(Church-Turing)關於「可計算理論」的願景,幫助啟發了當今廣泛使用的通用計算機器的概念。

不過,正如我們對上個世紀的發生所理解的,如果我們可以超越單一原子論的局限,就有可能取得更大的進步。哥德爾定理動搖了數學的統一性和完備性,今日的一系列非歐幾里得幾何科學至關重要。交互共生、生態學和拓展的演化綜論削弱了「適者生存」作為中心生物學範式的地位。神經科學在圍繞著網絡和湧現能力下來已經被重新構想,又反過來,再次成為現代計算的核心概念。以上提及的所有的共同點,軸心思維是關注複雜性、湧現、多層次組織網絡和多向的因果關係(集體智慧),而不只是將一套普遍規律應用於單一類型的單個實體。

@@ -55,14 +55,14 @@

在 19 世紀末時,克耳文勳爵(Lord Kelvin)大發厥詞地宣稱:「現在物理學沒有新的東西可以發現了。」然而事實恰好相反,20 世紀被證實為物理學歷史上最豐富、也最具革命性的時代。

-* 愛因斯坦的相對論推翻了將歐幾里得空間幾何、牛頓宇宙觀「撞球檯模型」作為理解非常大尺度物理世界的指導簡單性。當物體以接近光速的速度運動時,描述它們行為的規則開始變得非常不同。

-* 量子力學和弦理論同樣表明,在非常小的尺度下,僅經典物理學是不足夠的。貝爾定理清楚地證明,量子物理學甚至不能完全被描述為概率論和隱藏信息的結果:相反,一個粒子可以同時處於兩種狀態的組合(或「疊加態」)中,其中這兩種狀態相互抵消。

-**海森堡不確定性原理**對粒子的速度和位置甚至可以被測量的精度設置了一個堅定的上限。

-* 三體問題在劉慈欣的科幻系列中扮演核心角色後現已聞名,表明即使在簡單的牛頓物理學中,即使只有三個物體的相互作用也足夠混沌,以至於其未來行為無法用簡單的數學問題預測。然而,通過使用「溫度」和「壓力」等17世紀的抽象概念,我們仍然可以定期解決萬億體問題,足以滿足日常使用。

+* **愛因斯坦的相對論**推翻了將歐幾里得空間幾何、牛頓宇宙觀「撞球檯模型」作為理解非常大尺度的物理世界的指導簡單性。當物體以接近光速的速度運動時,描述它們行為的規則開始變得非常不同。

+* **量子力學和弦理論**皆同樣表明,在非常小的尺度下,僅依賴經典物理學是不夠的。貝爾定理清楚地證明,量子物理學甚至不能完全被描述為概率論和隱蔽信息的結果:相反,一個粒子可以同時處於兩種狀態的組合(或「疊加態」)中,其中這兩種狀態相互抵消。

+* **海森堡不確定性原理**對粒子的速度和可被測量的定位精度設置了一個堅定的上限。

+* **三體問題**在劉慈欣的科幻系列中扮演核心角色後現已聞名,這說明即便在簡單的牛頓物理學中,儘管只有三個物體的相互作用也足夠混沌,以至於其未來行為無法用簡單的數學問題預測。然而,通過使用「溫度」和「壓力」等 17 世紀的抽象概念,我們仍然可以解決萬億體問題,足以滿足日常使用。

### 生物學

-如果說十九世紀宏觀生物學(關於高級生物與其互動)的定義思想是「自然選擇」,那麼二十世紀相比擬的定義思想則是「生態系統」。 自然選擇強調面對稀缺資源時的“達爾文式”的競爭觀點(其與「擴展的演化綜論」思想密切相關)強調:

+如果說十九世紀宏觀生物學(關於高級生物與其互動)的定義思想是「自然選擇」,那麼二十世紀相比擬的定義思想則是「生態系統」。 自然選擇強調面對稀缺資源時的「達爾文式」的競爭觀點(其與「擴展的演化綜論」思想密切相關)強調:

* **模型可預測性的限制**:不斷發現我們建立有效動物行為模型的能力的限制,這些模型基於還原論的概念,例如行為主義、神經科學等,展示了計算的複雜性。

* **生物體和生態系統之間的相似之處**:在由多種相異生物組成的系統(即「生態系統」)也顯現出與多細胞生物體相似的特徵(如恆定性、對內部成份的破壞或過度繁殖的脆弱性等),這些揭示了敏感性和混沌性。

@@ -74,7 +74,7 @@

### 神經科學

-現代神經科學,源於兩項大腦功能的關鍵發現。首先,是在 19 世紀後期由卡米洛·高基(Camillo Golgi)、桑地牙哥·拉蒙卡哈(Santiago Ramón y Cajal)和協力者們分離出神經元、電活化神經元網路,且將之定義為大腦的基本功能單位。Hodgkin 和 Huxley 的研究則進一步將這種分析更精確地完善為清晰的物理模型,他們在動物身上測試並建立了神經通訊的電學理論。(補充:Hodgkin-Huxley model 霍奇金-赫胥黎模型)

+現代神經科學,源於兩項大腦功能的關鍵發現。首先,是在 19 世紀後期由卡米洛·高基(Camillo Golgi)、桑地牙哥·拉蒙卡哈(Santiago Ramón y Cajal)和協力者們分離出神經元、電活化神經元網路,且將之定義為大腦的基本功能單位。Hodgkin 和 Huxley 的研究則推進了將這種分析更精確地完善為清晰的物理模型,他們在動物身上測試並建立了神經通訊的電學理論。(補充:Hodgkin-Huxley model 霍奇金-赫胥黎模型)

* **大腦功能的分佈** :數學建模、大腦成像和單個神經元激活實驗表明,許多(如果不是大多數)大腦功能分佈在大腦的不同區域,是由相互作用的模式產生,而不是主要的物理定位產生的。

* **赫布理論模型**:通過反覆地共同激發來強化這些,這可能是科學中 "關聯性" 概念最優雅的例證了,這與我們經常想像的人際關係發展的方式十分相似。

@@ -85,11 +85,11 @@

「多元宇宙」在科學上,指的是應用上述觀點理解人類社會;在技術上,則是試圖建立資訊和治理的形式系統,既能解釋這類結構,又與這類結構近似,就像建立在多元科學基礎上的物理技術一樣。網絡社會學領導人物馬克·格蘭諾維特(Mark Granovetter)的作品,或許是此一願景的最佳表述。沒有基本的單一原子;社會群體確實存在,而且必須不斷地持續變換、重組。這種雙向平衡,來自於人類的多樣性與其所創造的社會群體,而這正是多元社會科學的精華。

-此外,這些社會群體存在於各種交織、非階級式的層次之間,包括家庭、會所、城鎮、洲際、各種規模的宗教組織,領域各異的企業、人口特徵(性別、性向認同、種族、民族等)、教育和學術培訓,以及更多共存與交織的層次。例如從全球天主教的角度來看,美國是一個重要但 "少數" 的國家,只有大約 6% 的天主教徒生活在美國;但從美國的角度出發,也可以如此形容天主教:大約 23% 的美國人是天主教徒。

+此外,這些社會群體存在於各種交織、非階級式的層次之間,包括家庭、會所、城鎮、洲際、各種規模的宗教組織,領域各異的企業、人口特徵(性別、性向認同、種族、民族等)、教育和學術培訓,以及更多共存與交織的層次。例如從全球天主教的角度來看,美國是一個重要但「少數」的國家,只有大約 6% 的天主教徒生活在美國;但從美國的角度出發,也可以如此形容天主教:大約 23% 的美國人是天主教徒。

-雖然我們強調了多元社會科學(「網絡社會」)的積極觀點,但必須提醒的是,除了其與生俱來的合理性外,採用這種觀點的一個關鍵原因是:鑑於複雜性和混沌,運用一元原子論來解釋大多數社會問題,根本就不可行。同樣的,在社會科學領域中,即使最貫徹“方法論個人主義”的經濟學界,也普遍認為,試圖將複雜的組織做為個人行為的衍生品來建模,註定是徒勞無功的。

+雖然我們強調了多元社會科學(「網絡社會」)的積極觀點,但必須提醒的是,除了其與生俱來的合理性外,採用這種觀點的一個關鍵原因是:鑑於複雜性和混沌,運用一元原子論來解釋大多數社會問題,根本就不可行。同樣的,在社會科學領域中,即使最貫徹「方法論個人主義」的經濟學界,也普遍認為,試圖將複雜的組織做為個人行為的衍生品來建模,註定是徒勞無功的。

-舉例來說,產業領域將公司而非個人視作主要的行動者,而多數宏觀經濟模型亦假設有足夠的同質性以允許建置一個「代表性代理人(representative agent)」,而不是將行為化約成各式各樣的實際個體選項。事實上,經濟模型的一個迷人特質,就是它們傾向於用一系列不同形式的組織作為「中央計畫者」(例如技術平台營運商或是上級政府)、或比作為「個體參與者」(例如地方政府或製造商)。這些特質並不令人驚訝,因為賽局理論(將群體行為還原為個人行為的最經典的經濟方式)的一個重要結果正是「無名氏定理」,它是關於「混沌」和「不可化約的不確定性」的一個變形,指出只要不斷重複互動的過程,分佈極廣的各種結果狀態,都可以收歛到均衡點。

+舉例來說,產業領域將公司而非個人視作主要的行動者,而多數宏觀經濟模型亦假設有足夠的同質性以允許建置一個「代表性代理人」(representative agent),而不是將行為化約成各式各樣的實際個體選項。事實上,經濟模型的一個迷人特質,就是它們傾向於用一系列不同形式的組織作為「中央計畫者」(例如技術平台營運商或是上級政府)、或比作為「個體參與者」(例如地方政府或製造商)。這些特質並不令人驚訝,因為賽局理論(將群體行為還原為個人行為的最經典的經濟方式)的一個重要結果正是「無名氏定理」,它是關於「混沌」和「不可化約的不確定性」的一個變形,指出只要不斷重複互動的過程,分佈極廣的各種結果狀態,都可以收歛到均衡點。

然而,不論選擇在何種層次做出解釋,行動者幾乎總是被模擬為原子式的利己主義者,而規劃者則作為連貫、客觀的最大化者,而非在社會中內嵌的交互群體隸屬關係。將社會現象理解為源自「網絡社會」的精髓,正是為了要擁抱其豐富性,並建立可善加利用它的社會系統、技術和政策,而不是將其視為一種分散注意力的混亂干擾。這類系統的需求包括(但不限於):可明確交代的社會動機、賦權予多樣的社會群體、預測且支持社會動態與演化,將個人身分確立於社會隸屬關係中,將群體選擇確立於集體民主參與的基礎上、引導建設與維護社會脈絡以促進社群關係。

From a5667f797ac7233b70217b653ab6a909958d4be6 Mon Sep 17 00:00:00 2001

From: G <127704303+giselechou@users.noreply.github.com>

Date: Thu, 21 Mar 2024 23:15:15 +0800

Subject: [PATCH 06/12] =?UTF-8?q?Update=203-2-=E7=9B=B8=E9=80=A3=E7=9A=84?=

=?UTF-8?q?=E7=A4=BE=E6=9C=83.md?=

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Content-Transfer-Encoding: 8bit

將現代的局限性自03-03移動到03-02

---

...43\347\232\204\347\244\276\346\234\203.md" | 58 +++++++++++++++++--

1 file changed, 54 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git "a/contents/traditional-mandarin/3-2-\347\233\270\351\200\243\347\232\204\347\244\276\346\234\203.md" "b/contents/traditional-mandarin/3-2-\347\233\270\351\200\243\347\232\204\347\244\276\346\234\203.md"

index 1f4ab4ff..e78e2e23 100644

--- "a/contents/traditional-mandarin/3-2-\347\233\270\351\200\243\347\232\204\347\244\276\346\234\203.md"

+++ "b/contents/traditional-mandarin/3-2-\347\233\270\351\200\243\347\232\204\347\244\276\346\234\203.md"

@@ -12,6 +12,56 @@

正如自然科學在 20 世紀發生巨大的變革,發現了世界的多元、多尺度特性,在社會科學中也可以看到類似的進展。亨利·喬治(Henry George),是美國乃至全球最暢銷和最具影響力的經濟學出版作者,他以對私有財產的尖銳批判而聞名於世。格奧爾格·齊美爾(Georg Simmel)是社會學的創始倡議者之一,他提出了「網絡」概念,更以此批判個人主義的身分概念。約翰·杜威(John Dewey)被公認為美國最偉大的民主哲學家,他認為,標準化的國家與國家機構,只碰到了民主真實訴求的最表面。諾伯特·維納(Norbert Wiener)創造了「模控學」(cybernetics)一詞,用於研究此類豐富的交互系統。通過感知其所突顯的邊框侷限性,我們可以依照如此來想像在盒子外的社會世界。

+### 現代性的局限

+

+私人財產、個人身分和權利、民族國家民主。這些,是大多數現代的自由民主國家的存在基礎。然而,它們的根本是建立在一元原子論的基礎上。個人是原子,民族國家是連接各個原子的而成的一個整體。每個公民在綜觀的整體看來都是平等和可被替換的。而不是被視為構成社會結構的關係網絡的拓樸而存,每個國家都只是其中的一個社會群體。政府機構被視為與自由的個人相互連接、無中介的關係,儘管,在某些情形下,聯邦機構和其他的關聯機構(如城市、宗教或家庭)會介入其中。

+

+現代社會的三個基本制度最鮮明的體現了此一結構:財產、身分和投票。我們將說明在每個情景中是如何作用的,再一步探討多元社會科學如何挑戰一元原子論的侷限,並替其找尋出路。

+

+#### 財產

+

+簡單又廣為人知的私有財產形式,是全世界民主國家最常見的所有權形式,對此形式大多數的限制和強加都是政府實施的。多數房屋歸屬個人或家庭所有、或規出租給他人或家庭的房東所有。大多數非政府集體所有制採與標準故份公司的形式,遵循著一股一票和股東價值最大化的原則。雖然,基於社區利益對私有財產所有者的權利進行了嚴格的限制,但這些限制絕大多數採取的方式為國家、省/州和地方/市等少數政府層面進行監管的形式。

+

+這些做法,與歷史上大多數人類社會的財產制度,形成了鮮明對比。

+

+#### 身分

+

+在漫長歲月裡,人們出生在以親屬制度為基礎的家庭中。以親屬為基礎的制度上提供了一切、生計、寄託和意義,而且在大多數情形下是不可避免的。不需要 "官方文件",它們並沒有任何意義,因為你的出生在社會宇宙中的一個地方,在那裡與你認識、和認識你的人互動一生。這些以親屬關係為基礎的制度在歐洲這塊大陸開始被打破,約莫 500 年前開始,天主教會強制推行禁止表親婚姻的婚姻制度與家庭習俗。這就是約瑟夫·亨里奇(Joseph Henrich)在他的《世界上最怪異的人:西方如何在心理上變得特別和繁榮》著作中所闡述的[^WEIRDest],也是今日大眾所認識的西方的萌芽。

+

+到 1100 年,新型的自願結社機構開始出現了,修道院、大學、特許市鎮、行會出現,填補了以親屬關係為基礎的機構所留下的空白。瘟疫帶走了總人口三分之一,很大程度上可以說它也擾亂了社會秩序。這些新的社會形態也催生了一種新的心理,即:人們將自己視為「個人」(他們可以完全離開家庭,去一個遙遠的小城鎮或加入一個修道院),因人們主要與非親屬交往,非個人的親社會性出現且成為常態。這些新的制度和非親屬的廣泛交往也形塑了前資本主義市場、早期契約法和植根於契約規則的治理過程的出現。

+

+你在哪裡、你適合在哪裡,不再「順從」於親屬關係。因此,隨著人們開始往四處流動,新的機構形成了以文本為基礎的系統以記錄誰屬於他們,誰接受了教會的洗禮、誰是城鎮居民、誰是行會成員、誰是軍隊士兵、誰是醫院病人等等。自由民主國家的身分系統植根於教會在日誌中紀錄洗禮的慣例習俗。從十五世紀開始,經過了幾個世紀演化,逐漸轉變為由國家管理的制度,一個人出生的登記並向父母發放出生證明。出生證明這一個文件仍然是所有其他國家頒發的身分證件(如:駕駛執照、國民身分證、稅號/退休金號、護照)的基礎文件。

+

+值得注意的是,普遍出生登記是近期才出現的現象。美國在 1940 年才落實。1987 年,美國聯邦政府開始與進行出生登記的縣級政府合作,實施出生人口統計,對政府安全號碼進行普遍登記制度;這也與一項新的稅相吻合,該法要求父母申報納稅的子女必須擁有社會安全號碼。在世界上許多國家仍未普及出生登記。

+

+這些文件的實踐,意味著身分的某些方面,可以從個人直接關係中剝離出來,與國家建立新的正式關係。這種關係的基礎是出生時的初次登記和隨後在成年早期簽發文件的二次登記。國家簽發的這些文件也是許多其他類型機構的基礎信任錨點,這些機構在人們登記/註冊時會要求人們提供文件。

+

+舉例包括了:兒童運動隊(確定年齡)、宗教機構(在與兒童一起工作之前要求他們對人們進行背景調查)、雇主(確認姓名、稅號和工作資格)、教育機構(確認姓名和出生日期)、醫療保健提供者(確認姓名和出生日期)、邊境檢查的官員(確認姓名、出生日期和公民身分)。這些證件是關於人的抽象表述,但具有普遍性,使人們能夠在這世界上游刃有餘。而不是基於 "他們認識誰" 或 "他們適合哪裡",在一個以親屬關係為邊界的狹隘的社會宇宙中,而是做為相對於國家的抽象的普遍意義上的人。

+

+這樣看這些結構,它們與大部分的人類歷史和多數地方的結構大相徑庭。然而,在人類歷史上與大部分地區,人們出生在一個大家庭中,基本上永遠無法離開這個家庭和他所處的環境。「WEIRD(西方、教育、工業化、富裕、民主)」 社會的創新,意味著人們在人類歷史上首次可以脫離他們所處的情景,從一所大學進入另一所大學,從一個城鎮駛往另一個城鎮,或者離開一個行會並在一個新的行會中接受培訓,做為生活的正常部分。

+

+在自由民主國家中,最常見的身分識別與驗證機制是護照、身分證或其他具有類似用途、由政府頒發的證件(比如:駕照或社會安全卡),即使這些證件最初是使用在其他目的上 ; 還有一小部分政府頒發的重要證件(比如:出生登記和結婚登記),以及對鑰匙或智慧手機等實體物件的控制,這樣的情形越來越常出現。姓名通常遵循著一種標準結構:典型的父系姓氏,與父母在孩子出生時起的名字相結合。另一個重要的證書——教育制度——則更加多樣化,因為有大量的培訓課和教育機構提供證書。然而即使是學歷認證,也幾乎都符合一種限制性的結構,意味著它是少數 "學位" 中的一種,其來自於具有特定的「Carnegie unit」結構的課程(據定義上說,與教師一起學習 120 個小時)出現的。

+

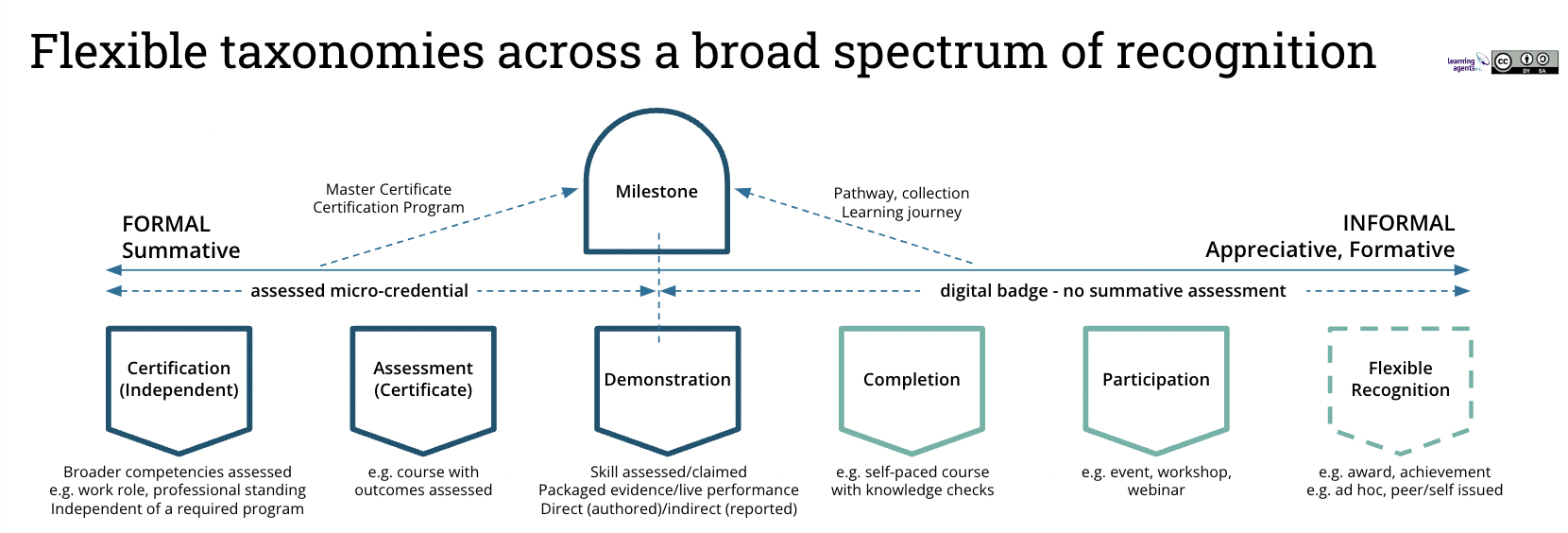

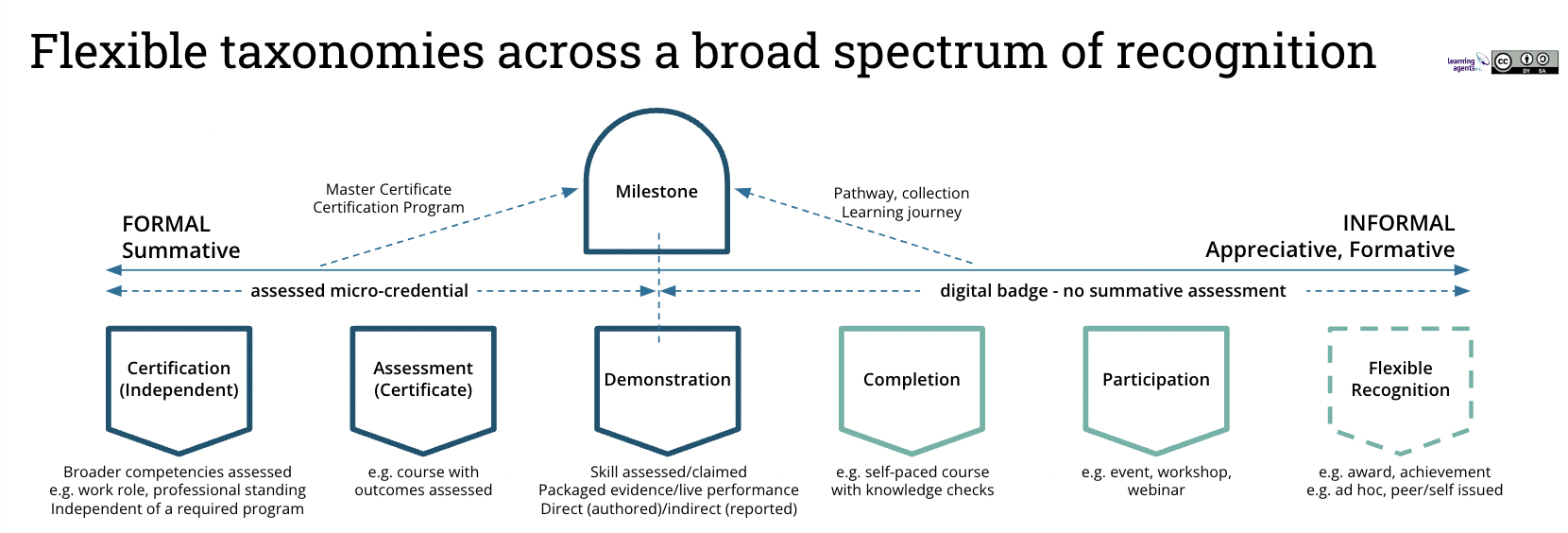

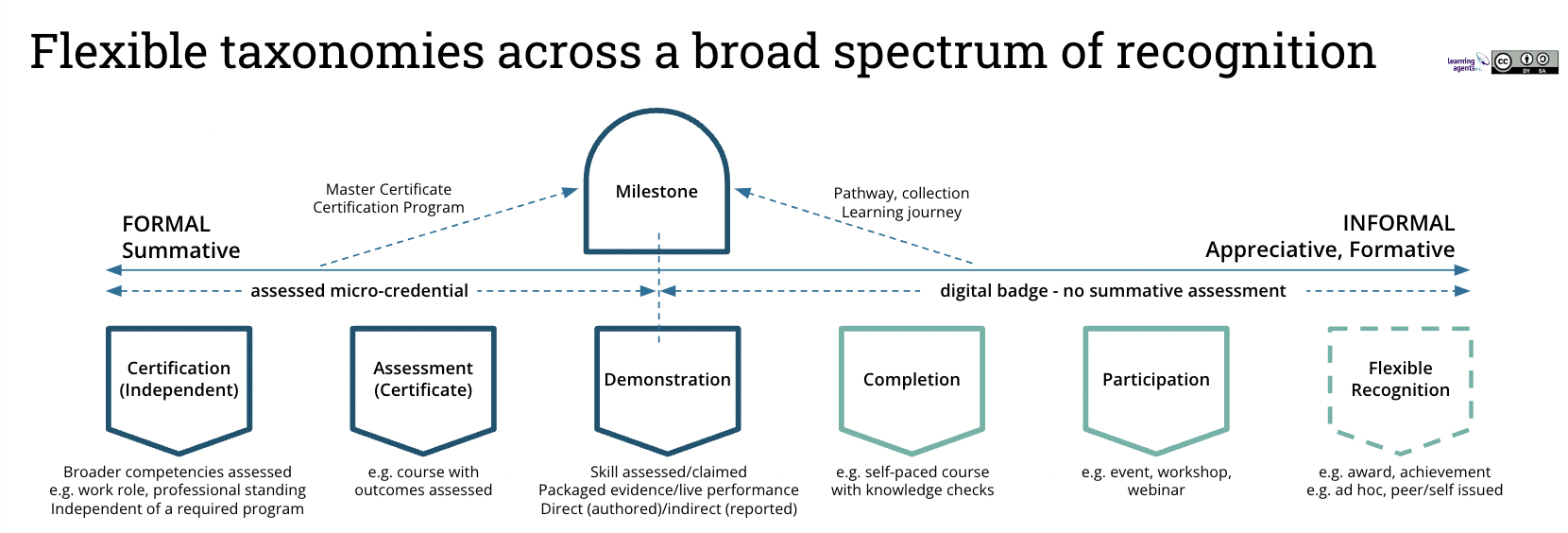

+我們有機會,將這些國家機構至其他正式機構的文件,拓展到相近機構與網絡機構。目前,我們正在努力開發共同的方法,以支持在「開放認可」社群中開展這項工作的社群。

+

+

更準確地說,我們可以將多元宇宙分成三個組成部分(描述性、規範性和指示性),每個組成部分都與三位思想家(漢娜·鄂蘭、丹妮爾·艾倫、唐鳳)中的一位相關聯,他們各自以這三種截然不同但又緊密相連的方式使用了這個術語,如上圖所示:

-1. 描述性: **社會世界既不是孤立個體的無組織集合,也不是鐵板一塊的整體。** 我們將此概念與漢娜·鄂蘭(Hannah Arendt),尤其是她的著作《人的條件》相聯繫,她認爲多元性是人的最基本條件。我們特別將這項描述性要素,與符號⿻相聯繫,來捕捉多元宇宙對群體和個人身份的交叉性、重疊性的強調。此外,在下一章「活在多元世界」裡,我們將強調此描述不僅適用於人類社會生活,而且根據現代(複雜性)科學,基本上也適用於自然世界中的所有複雜現象。

+1. 描述性: **社會世界既不是孤立個體的無組織集合,也不是鐵板一塊的整體。相反,它是一個由多元交叉的複雜關係構成的結構,這些關係定義了我們的個人身分和集體組織** 。我們將此概念與漢娜·鄂蘭(Hannah Arendt)特別是她的著作《人的條件》相聯繫,她認為,多元性是人的最基本條件。我們特別將這項描述性要素與萬國碼符號⿻聯繫,來捕捉多元宇宙對群體和個人身份的交叉性、重疊性的強調。此外,在下一章「活在多元世界」裡,我們將特別說明如此的描述不僅適用於人類社會生活,而且根據現代(複雜性)科學,基本上適用於自然界中所有的複雜現象。

-2. 規範性: **多元性是社會進步的燃料,雖然它可能會像任何燃料一樣爆炸(引發衝突),但社會的成功主要取決於它們能否利用其潛在能量促進增長。** 我們將此概念與哲學家丹妮爾·艾倫(Danielle Allen)的「相連社會」理想相提並論,並將其與本書封面和上圖中,精心製作的⿻圖像裡,方格交匯處的彩虹元素聯繫起來。 艾倫對這些理念的闡述可能是最清晰的,但正如我們即將在「我們遺忘的道」一章所探討的,這些理念深深植根於美國的哲學傳統,包括亨利·喬治、約翰·杜威等許多對臺灣影響深遠的美國思想家。

+2. 規範性: **多元性是社會進步的燃料,雖然它可能會像任何燃料一樣爆炸(引發衝突),但社會的成功在很大程度上取決於它們設法利用其潛在能量促進生長的程度。** 我們將此一概念與哲學家丹妮爾·艾倫(Danielle Allen)的「相連社會」理想相提並論,並將其與本書封面和上圖中,精細的⿻圖像裡方格交匯處的彩虹元素聯繫起來。 雖然艾倫可能給出了這些觀點最清晰的闡述,但正如我們即將在「我們遺忘的道」一章所探討的,它們深深根植於一個哲學脈絡,包括如亨利·喬治、約翰·杜威等這些對臺灣來說或影響深遠的美國思想家。

-3. 指示性: **數位科技應該立志於建立引擎,運用多元性並避免災難,就像工業科技建立引擎,利用實體燃料並控制其爆炸一樣。** 我們認同這個概念,作者之一從 2016 年開始,就使用「Plurality」一詞,來指示科技議程。我們將這個詞與其職銜(數位部長)中使用的正體字「數位」(英文發音爲 "shuwei")更緊密地聯繫在一起。在臺灣,「數位」同時具有「plural」和「digital」的含義,因此,它捕捉到了鄂蘭和艾倫的哲學,與數位技術變革潛力的融合。 在本節的最後一章「促進多元協力的技術」裡,我們認爲,儘管此理念當時並不那麼明確,但它推動了後來被稱爲「網際網路」的許多發展,但由於沒有得到充分的闡述,這一理念在某種程度上被遺忘了。本書其餘部分的主要目標之一,就是清楚地闡述這個理念,來協助它代替自由主義、技術官僚主義和停滯不前的民主敘事,那些故事在今天的討論中佔據着主導地位。

+3. 指示性: **數位科技應該立志於建立引擎,運用多元性並避免災難,就像工業科技建立引擎,利用實體燃料並控制其爆炸一樣。** 我們認同這個概念,作者之一從 2016 年開始,就使用「Plurality」一詞指向一種科技議程的示範。我們將這個詞與其職銜(數位部長)中使用的正體字「數位」(英文發音爲 "shuwei")更緊密地聯繫在一起。在臺灣,「數位」同時具有「plural」和「digital」的含義,因此,它捕捉到了鄂蘭和艾倫的哲學,與數位技術變革潛力的融合。 在本節的最後一章「促進多元協力的技術」裡,我們認爲,儘管此理念當時並不那麼明確,但它推動了後來被稱爲「網際網路」的許多發展,但由於沒有得到充分的闡述,這一理念在某種程度上被遺忘了。本書其餘部分的主要目標之一,就是清楚地闡述這個理念,來協助它代替放任主義、專家統治主義和停滯不前的民主敘事,那些故事在今天的討論中佔據着主導地位。

-鑑於這一豐富的定義,以及它將華語和各種英語傳統元素融合在一起的方式,在本書的其餘部分,我們使用⿻以名詞形式(即代表「多元宇宙」)和形容詞形式(即代表「多元/數位」)來表示這一理念。 在華語中,根據上下文的不同,可以有多種解讀方式:

+鑑於如此豐富的定義,以及它將華語和各種英語傳統的元素融合在一起的方式,在本書的其餘部分,我們使用⿻以名詞形式(即代表「多元宇宙」)和形容詞形式(即代表「多元/數位」)來表示此一理念。在華語中,根據上下文的不同,可以有多種解讀方式:

- 當用作名詞時,通常讀作「多元宇宙」(Plurality)。

- 當作形容詞使用時,可作為「數位」、「多元」,甚至「交織」、「協力」或「聯網」等一系列其他意思。

-這些現有詞彙中,沒有哪個能完美地捕捉到這組概念,因此在某些情況下,可能會簡單地用「重疊」或「交疊」來描述。本書的其餘部分更深入地描述了⿻的內容、願景和雄心。

+這些現有詞彙中,沒有哪個能完美地捕捉到這組概念,因此在某些情況下,可能會簡單地用「重疊」或「交疊」來描述它。本書的其餘部分更深入地描述了⿻的內容、願景和雄心。

[^Arendt]: 漢娜·鄂蘭《人的條件》(1958).

[^Allen]: 丹妮爾·艾倫《[邁向相連的社會](https://doi.org/10.1515/9781400881260-006)》, 2016

[^Audrey]: [唐鳳與 Azeem Azhar 訪談](https://sayit.pdis.nat.gov.tw/2020-10-07-interview-with-azeem-azhar#s433950), 2020

+

From 1d1f09dc4328fa33a51d6283e297e3348437a1c0 Mon Sep 17 00:00:00 2001

From: G <127704303+giselechou@users.noreply.github.com>

Date: Wed, 20 Mar 2024 16:01:13 +0800

Subject: [PATCH 04/12] =?UTF-8?q?Update=203-1-=E6=B4=BB=E5=9C=A8=E2=BF=BB?=

=?UTF-8?q?=E4=B8=96=E7=95=8C.md?=

MIME-Version: 1.0

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Content-Transfer-Encoding: 8bit

先送出check.

---

...50\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md" | 178 ++++++------------

1 file changed, 57 insertions(+), 121 deletions(-)

diff --git "a/contents/traditional-mandarin/3-1-\346\264\273\345\234\250\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md" "b/contents/traditional-mandarin/3-1-\346\264\273\345\234\250\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md"

index 71abb394..55186f6a 100644

--- "a/contents/traditional-mandarin/3-1-\346\264\273\345\234\250\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md"

+++ "b/contents/traditional-mandarin/3-1-\346\264\273\345\234\250\342\277\273\344\270\226\347\225\214.md"

@@ -16,61 +16,32 @@

---

-技術跟隨科學。因此,如果我們要提供一種不同於「專家統治」(Technocracy)和「放任主義」(Libertarianism) 的技術未來願景,我們需要理解其對科學的理解的根源為何、可能遺漏了什麼,以及如何糾正這一點來開闢新的視野。

+技術跟隨科學。因此,如果我們想將⿻理解為我們的世界可能變成的願景,我們需要從將⿻理解為對世界本貌的一種觀察開始。如果我們要提供一種不同於「專家統治」(Technocracy)和「放任主義」(Libertarianism) 的技術未來願景,我們需要理解它們對科學的理解的根源為何、可能遺漏了什麼,以及如何糾正這一點來開闢新的視野。為此在本章,我們現在來探討存在於這些方法後面的科學哲學觀,探巡過去一個世紀自然科學和社會科學是如何進步、超越這些觀點的局限性,而走到多元、網絡式、關聯式、多重角度的理解,即:我們生活的現實。

-為此,我們現在來探討存於這些方法後的科學哲學觀,探巡過去一個世紀自然科學和社會科學是如何進步、超越這些觀點的侷限性,而走到多元、網絡式、關聯式、多重角度的理解,即我們生活的現實。

+「專家統治」(Technocracy)和「放任主義」(Libertarianism)的觀點植根於一門科學,即我們在上一章描述的單一原子論:認為一套普遍規律作用於一組基本粒子是理解世界的最佳方式。

-### 原子和宇宙

+專家統治主義長期以來,一直以科學和理性作為它的正當理由。自20世紀初流行起來的「科學管理 (Scientific management)」(又稱泰勒制)的理念,是通過在社會系統和簡單數學模型之間進行類比,以及將邏輯和理性作為思考它們的方式來證明其合理性的。在建築學中的高度現代主義,同樣受到幾何學之美的啟發。放任主義也大量借鑒了物理學和其他科學:正如粒子「走最小作用量的路徑」,進化使適應性最大化一樣,經濟主體「最大化效用」。在單一原子論看來,世界上的每一個現象,從人類社會到天體運動,最終都可以被簡化為這些規律。

-最簡單和最天真的科學觀點,可能以 "客觀主義" 、 "理性主義" 代為稱之,又或者,我們直接把它稱為 "單一原子論" [^3]。物理世界存有一個客觀狀態,並且遵循一套最終可評述為相當簡單的法則,它等待被人們發現。有關的定律可以用數學語言來表示,這些決定性的演進是通過原子相互碰撞而進化為另一種狀態的過程。

+這些方法,取得了不容忽視的巨大成就。牛頓力學解釋了一系列現象,且幫助啟發了工業革命的技術。達爾文主義是現代生物學的基礎。在影響公共政策的社會科學中,經濟學一直是最有影響力的。邱奇-圖靈(Church-Turing)關於「可計算理論」的願景,幫助啟發了當今廣泛使用的通用計算機器的概念。

-因這些定律和它們所遵循的數學真理是單一且普遍的,任何未來要發生的事情都可以從世界的當前狀態來預測。這些定律通常使用「目標尋求」或「目的論」術語來表達:粒子「採取行動最少的路徑」,化合物「自由動能最小化」,以進化為「適應性最大化」,經濟主體「效用最大化」。世界上的每一種現象,始於人類社會至星星的運動,最終都可以歸結為這些定律。

+不過,正如我們對上個世紀的發生所理解的,如果我們可以超越單一原子論的局限,就有可能取得更大的進步。哥德爾定理動搖了數學的統一性和完備性,今日的一系列非歐幾里得幾何科學至關重要。交互共生、生態學和拓展的演化綜論削弱了「適者生存」作為中心生物學範式的地位。神經科學在圍繞著網絡和湧現能力下來已經被重新構想,又反過來,再次成為現代計算的核心概念。以上提及的所有的共同點,軸心思維是關注複雜性、湧現、多層次組織網絡和多向的因果關係(集體智慧),而不只是將一套普遍規律應用於單一類型的單個實體。

-在這個框架下,個人需要做的就是擁有足夠的計算能力、智力以進行足夠精確的觀察力,揭除迷信、社會結構與偏見的勇氣,那麼一個人將成為實質上的神,無所不知,甚至可能無所不能。

+⿻用相似的方式看待社會系統。一個公司可被視作為更大遊戲中的一個參與者,但同時公司本身也是一個遊戲,員工、股東、管理層和客戶都是其中的參與者,其結果往往看起來不像一個連貫的效用函數。更重要的是,許多其他的遊戲不斷交叉:通常一間公司的員工,時常受到它們與外部世界的其他關係(例如政治、社會、宗教、民族)的影響,而不僅只是通過公司本身。國家也是這樣,既是遊戲也是玩家,與公司、一系列如宗教等多方面交織在一起,我們也無法將國家之間的行動與國家內部的行動整齊的一刀切劃開:如同,本書的撰寫正是以開源開放的方式,多面向、複雜性的結合在一起。

-此種思維模式在它發展的階段中,幾乎貫穿了每一個科學領域。最知名的兩個案例,或許是「歐幾里得幾何學」渴望自一小段公理和概念中,推導出涵蓋至整體的數學真相;而「牛頓力學」則描繪了物體運動和其上作用力的交互關係。

+因此,⿻充滿了與上個世紀自然科學的類比。雖然通過借鑒這種多元性的類比來學習是⿻的本質,然而為了說明這些類比的價值,觀察我們上面討論的一些核心思想和複雜性一般科學最有力特徵之間的聯繫,這也是十分有用的。特別是,雖然放任主義和專家統治主義可以被視為意識形態的諷刺,但它們也可以從科學的角度來理解為對複雜性存在的威脅。

-在生物學中,達爾文主義的簡化版本側重於適者生存,動物個體(後期的版本稱做「自私基因」)不斷地相互爭鬥以求生存 [^4]。而在(原始的)神經科學(尤其是顱相學)中,大腦中的各個區域被視為原子,分別執行單一功能,這些功能加總起來就是思想。

+從流體流動到生態系統的發展,再到大腦的運作,幾乎每一個複雜的系統,都可以表現出「混沌」狀態(活動基本上是隨機的)和「有序」狀態(模式是靜態和僵化的)。很大程度地說,總有一些參數(如熱量或突變率)決定了哪些狀態的出現,當參數值高時出現混沌、參數值低時則出現秩序、當參數值十分接近時這些狀態之間過渡的「臨界值」,也就是複雜性理論家所謂的「混沌邊緣」時,複雜行為將會湧現,形成不可預測、不斷發展、如生命般的結構,這種結構既不是混沌的,也不是有序的,而是複雜的。這與我們上面強調的在集權威脅和反社會威脅、專家統治官僚主義和放任主義威脅之間存在「狹窄走廊」的觀點密切相關。

-在心理學中,行為主義認為思想可以還原為刺激和反應。在經濟學中,自利個體(或有時是公司)被視為經濟理論中的原子,每個人在市場中都在追求自己的利益。在電腦科學中,邱奇-圖靈(Church-Turing)認為一切可能的行動都可以簡化為在 "圖靈機" 的理想化計算機上進行的一系列操作。

+因此,⿻可以自科學中汲取養分,對轉向和拓寬這條狹長走廊至關重要,複雜性科學家稱此一過程為「自組織臨界性」 (Self-organized criticality)」。在這樣做的過程中,我們可以藉鏡許多科學的智慧,確保我們不會過度被任何一組類比所束縛。

-儘管這些方法有些侷限,然而它們都造就了不可忽視的巨大成功。牛頓力學解釋了一系列現象,並激發工業革命的技術;達爾文主義是現代生物學的基礎;經濟學一直是對公共政策影響最大的社會科學;邱奇-圖靈(Church-Turing)的“通用計算”願景幫助也啟發了關於通用電腦的想法且普及至今。

+### 數學

-這些方法,正是我們在前一章中討論的「專家統治」和「放任主義」世界觀的立基,儘管它們有各自偏重的部分。「專家統治」專注一元論固有的理性和其中科學的統一性,試圖驅使技術,讓社會生活理性化。「放任主義」專注於原子(個人化)本質上的分裂,試圖為這裡面的相互作用(比如,自然選擇和市場過程)建立一套 "自然法則" 模型。如此而言,雖然專家統治和放任主義看起來是對立的,但它們是在「共同的科學世界觀」中相互對立。

+19 世紀的數學,興起了形式主義:對我們在使用的數學結構的定義和性質進行精確且嚴謹的規定,以避免不一致和錯誤出現。20 世紀初,人們曾寄望數學可以被「處理」,甚至可能給出一個精確的算法來確定任何數學主張的真偽。另一方面,20 世紀的數學則以更多的不確定性為特徵。

-就共同世界觀激發的一切而言,二十世紀的科學已揭示了它們的侷限性。相對論,更別提量子力學,早已顛覆了牛頓的宇宙。哥德爾定理和各種後續出現的研究已打破了數學的統一性和完整性,一系列非歐幾里得幾何現在對科學至關重要。

-

-交互共生、生態學和拓展的演化綜論已削弱了“適者生存”的生物學核心典範。神經科學在圍繞著網絡和新興能力下已經被重新構想,又反過來,再次成為現代計算的核心概念。在整體發展中至關重要的軸心思維是:**「複雜性」、「湧現」、「網絡」、「集體智慧」**,它們挑戰了優雅的一元論原子主義。

-

-### 複雜性和湧現

-

-複雜性科學的軸心思想,是將許多自然現象還原為構成它們的原子組件(稱為「還原主義」)。即使在概念上或許可行,卻時常適得其反。同時,如果試圖將複雜系統作為單一整體來進行研究,往往是無效或不可行的。

-

-與上述相反的是,這些結構(例如:分子、有機體、生態系統、天氣系統、社會)是從各式(相互交織)層次的「原子」當中湧現的。這些層次至少有部分可以根據它們自身的規律和原則來理解,而不是從支配其底層組件的規則得出。在所有適用的領域中,關於「複雜性」或我們稱為「多元主義」的共同核心論點包括:

-

-* **計算複雜性:** 即使還原主義在原則上/理論上具有可行性,然而基於它們的組件來預測高層次現象所需的計算量非常巨大,以至於在實務上並不容易做到。事實上,在某些情況下,可以證明它需要消耗計算量的資源價值,遠遠超過可透過解答來回收的資源價值。這也常常使得還原理論的可能性變得無關緊要,且還因為這樣而樹立了還原的一個巨大障礙。

-

-* **敏感性、混沌和不可化約的不確定性:** 更糟糕的是,許多甚至是相對簡單的系統已經被證明會表現出「混沌」行為。如果初始條件的微小變化在經過一段時間後轉變為最終行為的極端變化,則該系統被視為混沌的。最著名的舉證是“天氣系統”,時常被闡釋為一隻蝴蝶拍動翅膀可能在幾週後導致世界的另一端引發颱風。在如此混沌效應的存在情形下,通過還原主義進行預測需要極端且並不實際的精確度。更困難的是,對於量測的精確度往往也有著十分嚴格的限制,精密儀器的測量方式可能因為前述的靈敏度預測引起重大變化,測量系統也會受到干擾。最毋庸置疑的版本就是海森堡不確定性原理,該原理基於這種邏輯對測量精確度設置了物理上限。

-

-* **多層次組織:** 儘管有些人可能將上述觀察,視為對科學的絕望。然而,另一個選擇是把它視為「懷抱期待的理由」。期盼多樣化的分析/科學方法,能在不同條件、不同分析層次下,仍然是相互交織、產生有價值的成果。在這種觀點下,自然會尋求如何描述這些不同的方法,以及其「層次條件」(這裡指的是"最適用的層次")、如何交互作用,並將這類方法視為科學探索的核心成份。

-

-* **關聯性:** 多層次組織,意味著許多不完全化約的認知方式。不過,如果這些都可以被切割成為不同的科學領域,那麼單一原子論是否仍然可以在個別科學領域中佔主導地位呢?然而「複雜性」的一個關鍵因素是:不同層次的現象,經常決定了其他層次中的交互作用,甚至構成了其他層次的性質。舉例來說,較小層次裡的單位,可能由它們組成的較大層次來賦予某些身分和規則。雖然忽視這些交互作用的「近似解」,可能適用於某些現象,但在更多情況下,追蹤這些依賴關係並納入考量,往往極其重要。

-

-* **內嵌的因果關係:** 基於前述論點,因果關係很難用還原論的方法,做出完善且詳盡的解釋。也就是說,對於高層次現象的解釋,很難被化約為更簡單、更原子化的組件。相反地,即使特定因果箭頭可能遵循某種方向,但同一個系統中的其他因果箭頭,將採取相反的形式:其中「原子」的行為,是由它們在更大系統中的位置來解釋的。正因如此,因果分析將會出現近似於「循環」的元素而形成平衡。獨立的因果關係,通常會從平衡中的驅力中湧現,而非通過可預測的方式還原為一系列恆定的原子「不變動力」。

-

-以上這些要素,共同構築了對於科學專案基本性的重新認知。在「一元原子論」中,對科學真理和起源的探索,類似於從行星表面的不同起點向其核心挖掘的過程:人們可以從許多不同的起點開始,但當他們開始剝離虛假、迷信、錯誤和誤解,他們都會發現潛存一致的真理核心,將其所視的一切還原為相同的基本元素。

-

-在多元的視角下,則適用幾乎完全相反的譬喻:科學的追求,類似於從行星表面向外的結構建造。即便一開始這些結構可能是擁擠或競爭的,但只要向外擴展的足夠遠,需要填上的空間,就會擴展到無垠虛空之外。而隨著這些結構的分枝,生態則趨向更為多元與和碎片化,互動和重組的可能性將比原先預期的更為豐盛,然而,它們匯聚為單一結果的可能性也就越來越低了。此外,這些不斷重新組成中的每一項都類似於有性繁殖,可形成新的結構,這些結構本身會沿著自己的軌跡進一步延伸。如此的進步體現了複雜性、多樣性和多元交織的重組。

-

-儘管如此的多元視角,並不像一元原子論那般提出了最終、絕對真理的希望訴求,但它也同樣展現了希望:潛在進步的無限遠景,隨著它的發展放寬而不是收縮/收限。正如二十世紀的科學革命所生動揭示的那般,轉移往如此般的多元視角,並不意味著科學進步的終結,而是可能性的爆發。

-

-### 科學革命開啟多元宇宙

-

-二十世紀,尤其是上一章提到的黃金年代,正是歷史上科技進步最快速的年代。這些進步主要發生在一系列領域,其中大多數領域都由一條共同的線索貫穿,即是:對一元原子論的超越,對多元論的擁抱。我們接下來將用數學、物理學、生物學、和神經科學的例子來說明。

-

-**數學**

-

-或許,多元主義最令人驚訝的影響即是觸及了真理與思想本身的結構。在大衛·希爾伯特(David Hilbert)提出「二十世紀數學的挑戰」時,他認為完整統一的數學結構就在觸手可及之處。與此同時,克耳文勳爵也認為物理學的重大發現已經全部完成。儘管二十世紀始於伯特蘭·羅素(Bertrand Russell)和阿爾弗雷德·諾斯·懷特海的著名嘗試,即試圖將所有數學置於一個單一公理系統的基礎上,但在此之後的發展卻截然相反。數學並沒有真正達成一個萬物起源的單一真理公式,卻成為其他真理的起始,分裂成無數發光的真理碎片。

+* **哥德爾定理:**:20 世紀初的一些數學主張,尤其是哥德爾定理(Gödel's theorem),揭示數學的關鍵部分存在一些基本且不可化約的方式,使其無法被完全解決。同樣的,邱奇的研究已證實某些數學問題在計算過程為「不可判定」的 ,這也打破了將所有數學在經過計算後可以簡化為基本公理計算的夢想。

+* **計算複雜性**:即使還原主義在原則上/理論上可行,然而基於它們的組件來預測高層次現象所需的計算量非常龐大,以至於執行它上不太可能具有實際意義。事實上,在某些情況下,可以證明它需要消耗計算量的資源價值,遠遠超過可透過解答來回收的資源價值。(這也常常使得還原理論的可能性變成無關緊要了,甚至還因為這樣,樹立了還原的一個巨大障礙。)在許多真實世界案例中,這種情況通常可以被描述為一個經過充分研究的計算問題,其中「最優解」的演算法需花費指數級的大量時間,因此在實踐中經常使用足夠好的「啟發式」演算法.

+* **敏感性、混沌和不可化約的不確定性**:許多甚至相對簡單的系統已經被證明會表現出「混沌」行為。如果初始條件的微小變化在經過一段時間後轉變為最終行為的極端變化,則該系統被視為混沌的。最著名的舉證是「天氣系統」,時常被闡釋為一隻蝴蝶拍動翅膀可能在幾週後導致世界的另一端引發颱風。在如此混沌效應的存在情形下,通過還原主義進行預測需要無法實現的精確度。更困難的是,對於量測的精確度往往也有著十分嚴格的限制,精密儀器的測量方式可能因為前述的靈敏度預測引起重大變化,測量系統也會受到干擾。

+* **分形**:許多數學結構已被證明在非常不同的尺度上具有相似的模式。一個很好的例子是曼德博集合(Mandelbrot set),它是通過重複平方然後將相同的偏移量加到複數上生成的。

正如同幾何學和拓樸學,一度被視為忠誠的歐幾里德確定性支持領域,卻轉向承認了無盡的變化,像扁平地球的確定性隨著環球航行而逝去無蹤。公理系統,曾經亦被視作為單一完整數學系統的希望,但庫爾特·哥德爾(Kurt Gödel),保羅·科恩(Paul Cohen)與其他研究揭示了其本質上無法解決某些數學問題,且必然不完整。阿隆佐·邱奇(Alonzo Church)也提出了其他數學問題,是任何運算過程都無法判定的。諸如種種,即使是純粹的邏輯與數學運算,也幾乎與我們上述討論的領域同樣多元。

@@ -78,97 +49,71 @@

> 舉例來說:圖 1:Mandelbrot 集(根據函數中的參數值描述簡單二次函數的混沌行為)在兩種尺度下的顯示。來源:維基百科(左)和 Stack Overflow(右)。

-邱奇的研究已證實某些數學問題在計算過程為 "不可判定的" ,隨後在複雜性理論的研究中也已揭示,即使數學問題原則上可能是可判定的,不過,得出這樣的答案的計算複雜性往往相當巨大。這也使得將所有數學在經過計算後可化簡為基本公理的夢想破滅了。

-

-- **混沌:** 這甚至在一些相對簡單的問題中也是固有的存在。或許最著名的例子就是涉及到二次多項式-迭代應用的複數行為。如此迭代行為下形成了豐富且複雜的形式特徵,成就了「分形藝術」的起源,如圖 1 所示。這些結構在在說明了這些數學問題中看起來「顯而易見」的解決方案,正取決於那些無限繁複的細節,其豐富到讓我們的感官目眩神迷。

-

-雖然數學主要關注的並非於用層次來描繪現象,但上述現象說明了在二十世紀的數學,並沒有坍塌成單一的領域,而是綻放出令人難以置信的次領域和次次領域的多樣性,涵蓋了一系列現象 ; 僅僅幾何學一門就有從拓樸學至投影幾何學的十幾個重要次領域,來研究許多不那麼嚴謹卻相互交會的元素,這些元素曾經是單一、高度公理化且大致封閉的現象集合。

-

-- **關聯性:** 這是數學的一個基本方面,它涉及了研究數學物件之間的關聯以及由這些關係中產生的結構。在數學中,不同的分支往往是互相關聯的,一個領域的洞見也可以應用於另一個領域。例如,代數結構在許多數學分支中無所不在,它們也可以做為一種語言來表示和探索數學中主題間的關係。此外,拓樸學的研究是基於理解形狀和其性質之間的關係。多元性與交互關聯性的混合也許是現代數學的決定性特徵。

-

-- **因果關係:** 同樣,雖然 "因果關係" 並不是一個理解純粹數學的正確方式,然而在現代理論領域中,最顯著的特徵之一,就是反對還原論的方法——也就是把看似簡單的問題還原為公理,一切都透過這些公理來進行過濾。或許最知名的案例就是費馬最後定理(Fermat’s Last Theorem),這位十七世紀數學家宣稱已經證明出,一個簡單的方程式沒有整數解的方法。一直到二十世紀 90 年代,英國數學家安德魯·懷爾斯(Andrew Wiles) 在跨越數個世紀的數學研究,運用一系列技術(尤其是與所謂“橢圓曲線”相關的部分)證明了費馬猜想,而這些技術是為了其他目的而發展的,顯然比十七世紀的方法更先進。不止於此,人們認為還有許多未解的數學問題也具有相同的性質,如黎曼猜想 (Riemann hypothesis)。

-

-上述的純粹數學各方面的進步,正是來自於好奇心的謎題和思想的玩具。這些深奧的思想運動,幫助了現代技術的發展。懷爾斯證明的核心——橢圓曲線,因為解決方案在實際操作上的複雜度,成為公開金鑰加密(Public-key cryptography)先進技術的基礎。其他高等數學領域,也成了電子電路設計、醫學圖像分析、土木和航空工程等領域的核心。在這些應用中的每一個都來自迥然不同且偶然相交的數學領域,而不是希爾伯特、羅素和懷海德曾經夢想的大一統整合論。

-

-簡而言之,與一元論原子視角形成鮮明對比的是,在二十世紀,建構世界的科技正起始於它們的多樣性:知識領域的倍增與成型,每個領域內部視角,就像分形一樣,倒映出相稱的風貌。當我們越深入探尋各個領域,就越發現它們的複雜性。令人驚訝的連結和關係不斷湧現,擴增了複雜性,而非暗示 "統一"。

-

-每個交互層次的結構,與各種認知視角的描述,都對進步至關重要:核彈重塑了人類社會,引發了環境變遷而重塑氣候,扭曲了人類心理,進而導入運算系統的設計中,並幫助醫治疾病等等。

+* **數學中的相關性**:在數學中,不同的分支往往是互相關聯的,一個領域的洞見也可以應用於另一個領域。例如,代數結構在許多數學分支中無所不在,它們也可以做為一種語言來表示和探索數學中主題間的關係。此外,拓樸學的研究是基於理解形狀和其性質之間的關係。多元性與交互關聯性的混合也許是現代數學的決定性特徵。

**物理學**

-多元主義或許正是生物系統中是最自然的存在了。我們的日常生活裡就已不斷遇見多元的複雜性。而更令人驚訝的是,二十世紀的物理學正也揭示了這些原理 "一路向下" 延伸至底部,直達牛頓一元原子論開創的物理科學核心。

-

-在十九世紀末時,克耳文勳爵(Lord Kelvin)大發厥詞地宣稱:「現在物理學沒有新的東西可以發現了。」,於此相反,二十世紀被證明是物理學歷史上最豐富、也最具革命性的時代。相對論(狹義、特別是廣義相對論)、量子力學,以及在較小範疇上的熱力學/資訊理論、弦理論,都顛覆了牛頓宇宙觀,在在顯示了「撞球檯模型」的簡單線性時間、歐幾里得空間的客觀現實,最多只是在熟悉的條件下有效近似 。在這些革命中出現的(後)現代物理學很好地說明了科學中的多元性,說明了多元主義是如何像著名物理學家卡洛羅韋利的題詞所暗示的那般,織入在現實的結構中。

+在 19 世紀末時,克耳文勳爵(Lord Kelvin)大發厥詞地宣稱:「現在物理學沒有新的東西可以發現了。」然而事實恰好相反,20 世紀被證實為物理學歷史上最豐富、也最具革命性的時代。

-- **計算複雜性理論:** 這是熱力學領域及其衍生範疇的核心。事實上,對於計算科學來說至關重要的資訊理論領域,幾乎完全源自熱力學的概念。數十億個子單元(例如,氣體或化合物中的分子,電線中的電子等)的行為無法模擬,暗示了需要熱力學技術,來描述這些子單元的平均行為。

+* 愛因斯坦的相對論推翻了將歐幾里得空間幾何、牛頓宇宙觀「撞球檯模型」作為理解非常大尺度物理世界的指導簡單性。當物體以接近光速的速度運動時,描述它們行為的規則開始變得非常不同。

+* 量子力學和弦理論同樣表明,在非常小的尺度下,僅經典物理學是不足夠的。貝爾定理清楚地證明,量子物理學甚至不能完全被描述為概率論和隱藏信息的結果:相反,一個粒子可以同時處於兩種狀態的組合(或「疊加態」)中,其中這兩種狀態相互抵消。

+**海森堡不確定性原理**對粒子的速度和位置甚至可以被測量的精度設置了一個堅定的上限。

+* 三體問題在劉慈欣的科幻系列中扮演核心角色後現已聞名,表明即使在簡單的牛頓物理學中,即使只有三個物體的相互作用也足夠混沌,以至於其未來行為無法用簡單的數學問題預測。然而,通過使用「溫度」和「壓力」等17世紀的抽象概念,我們仍然可以定期解決萬億體問題,足以滿足日常使用。

-- **敏感性、混沌和不可化約的不確定性:** 這些思想都起源於物理學,或是藉由物理學來取得顯著學術地位。最簡單的混沌系統例證,是三個大小相當的物體在引力作用下的行為。煙霧、洋流、天氣等的行為都表現出了混沌和敏感。如上所述,關於不可化約的不確定性,最經典且最確定的例子是“海森堡的不確定性原理”,根據該原理,現實的量子性質,對粒子的速度和位置的精確度,設定了嚴格的測量上限。

+### 生物學

-- 由於前述兩大原因,現代物理學是根據對廣泛不同層次的研究來組織的,紐約海登天文館著名的 "宇宙尺度" 步行導覽就揭示了這樣的觀點,該導覽帶領參觀者從夸克到原子、分子、化合物、物體、行星,恆星、星系、銀河等等。雖然所有系統在理論上都遵循同一組底層物理定律,但每個尺度的物理學都截然不同,因為不同的力和現象占主導地位。事實上,物理學的最小尺度(量子)尚未與最大尺度(廣義相對論)相協調。

+如果說十九世紀宏觀生物學(關於高級生物與其互動)的定義思想是「自然選擇」,那麼二十世紀相比擬的定義思想則是「生態系統」。 自然選擇強調面對稀缺資源時的“達爾文式”的競爭觀點(其與「擴展的演化綜論」思想密切相關)強調:

-- 也許二十世紀物理學革命最引人注目且一致的特徵,正是它們如何推翻對固定且客觀的外在世界假說。相對論揭示時間、空間、加速度,甚至引力是物體如何成為物體之間關係的函數,而不是潛在現實的絕對特徵。量子物理則走得更遠,展示了即使這些相對關係在觀察之前也不是固定而存的,因此從基本上講這些是相互作用而並非物體。如本章開頭羅維利(Rovelli)的引文所強調的,他對更近期發展的解釋,將時間和空間的觀念拉得更遠。

-

-- 基於現實層次的多元性,物理學中的因果關係是根深蒂固的,在令人眩暈的速度中在不同尺度上持續變化和循環。具有意識的生命體,利用奈米級計算構建的原子互動,可以引發爆炸,破壞行星的穩定運作。恆星之間的碰撞導致坍縮,造成微觀尺度上的黑洞,成為巨觀尺度的銀河系中心。

-

-上述對物理現實的豐富多元的理解,所造就的應用,正是二十世紀悲劇的核心。大國利用原子的力量決定國際事務、跨國公司利用對量子物理學的技術研究,將越來越小的電子產品放到客戶手中,進而推動了前所未有的通訊和智力發展。數百萬計的家庭燃燒木材和煤炭,導致生態破壞、政治衝突。而分散在世界各地的微型傳感器所產生的數據,又促成了全球範圍的社會運動。

-

-**生物學**

-

-如果說十九世紀宏觀生物學(關於高級生物與其互動)的定義思想是「自然選擇」,那麼二十世紀相比擬的定義思想則是「生態系統」。 自然選擇強調面對稀缺資源時的“達爾文式”的競爭觀點(其與“擴展的演化綜論”思想密切相關)強調:

-

-* 基於還原論的概念,例如行為主義、神經科學等等,始終無法建構有效的動物行為模型,這展示了計算的複雜性。此外,由多種相異生物組成的系統(即「生態系統」)也顯現出與多細胞生物體相似的特徵(如恆定性、對內部成份的破壞或過度繁殖的脆弱性等),這些揭示了敏感性和混沌性。

-

-* 更高層次的生物體,透過較為簡單的生物體合作湧現(例如,多細胞生物是單細胞生物之間的合作,或像「Eusocial(真社會性)」生物體源自於螞蟻等昆蟲個體之間的合作),以及在所有這些層次中都可能發生的突變性和選擇性,則展現了多層次組織的概念。

-

-* 不同物種之間相互作用的多樣性,包括了傳統的競爭或捕獵關係,也涵括了一系列 "互利共生" ,其中生物依賴其他生物提供的服務,也會轉向援助維持它們,說明了糾纏性與關聯性。

-

-* 認知到遺傳學僅只編碼這些行為中的某一部分,而「表觀遺傳學(epigenetics)」或其他環境特徵在演化和適應中發揮著重要作用,闡釋了內嵌的因果關係。

+* **模型可預測性的限制**:不斷發現我們建立有效動物行為模型的能力的限制,這些模型基於還原論的概念,例如行為主義、神經科學等,展示了計算的複雜性。

+* **生物體和生態系統之間的相似之處**:在由多種相異生物組成的系統(即「生態系統」)也顯現出與多細胞生物體相似的特徵(如恆定性、對內部成份的破壞或過度繁殖的脆弱性等),這些揭示了敏感性和混沌性。

+* **透過較簡單生物體的合作而運作的高層次生物體**:更高層次的生物體是可以透過較為簡單的生物體合作湧現(例如,多細胞生物是單細胞生物之間的合作,或像「Eusocial(真社會性)」生物體源自於螞蟻等昆蟲個體之間的合作),以及在所有這些層次中都可能發生的突變性和選擇性,則展現了多層次組織的概念。

+* **不同物種之間相互作用的多樣性**:包括了傳統的競爭或捕獵關係,也涵括了一系列 "互利共生" ,其中生物依賴其他生物提供的服務,也會轉向援助維持它們,說明了糾纏性與關聯性。

+* **表觀遺傳學** :認知到遺傳學僅只編碼這些行為中的某一部分,而「表觀遺傳學(epigenetics)」或其他環境特徵在演化和適應中發揮著重要作用,闡釋了內嵌的因果關係。

這樣的轉變,不僅僅是簡單的科學理論,亦導致了二十世紀人類行為與自然互動的一些最重要的關係轉變。尤其在環境運動與其創建的一系列如保護生態系統、生態多樣性、臭氧層與氣候行動,都源於「生態學」且十分依賴這門科學,甚至常常被稱為「生態」運動。

-這一點用宏觀生物學來做說明最簡單,因為它對公眾來說更加熟悉,但同樣的概念或許更適用於微生物學(研究複雜性生物體的內部生命運作),也更為鮮明。這個領域的研究已經從聚焦個體器官和基因表現的機械研究,走向 "系統化" 發展,根據一系列不同的層次整合相異的自然法則。而最可以明確闡釋這一點的,或許正是最複雜、最神秘的生物系統 ——人類大腦。

-

-**神經科學**

-

-現代神經科學,源於兩項大腦功能的關鍵發現。首先,是在十九世紀後期由卡米洛·高基(Camillo Golgi)、桑地牙哥·拉蒙卡哈(Santiago Ramón y Cajal)和協力者們分離出神經元、電活化神經元網路,且將之定義為大腦的基本功能單位。Hodgkin 和 Huxley 的研究則進一步將這種分析更精確地完善為清晰的物理模型,他們在動物身上測試並建立了神經通訊的電學理論。(補充:Hodgkin-Huxley model 霍奇金-赫胥黎模型)

-

-其次,以開闊的視角來觀察,一幅豐富而細緻的景象,在二十世紀的流淌中逐漸顯現。這也使傳統觀點複雜化了;傳統觀點時常被嘲笑為 "顱相學" ,即每一個大腦功能都在物理定位下,侷限於大腦的某一個區域。

-

-相反的,即使保羅·布洛卡(Paul Broca)這樣的研究學者,通過研究腦病變患者發現了部分關於功能物理定位的重要證據,但包括數學建模、大腦成像和單神經元活化實驗等在內的其他證據也表明,許多、甚至大多數大腦功能是由分佈在大腦的各個區域交互作用模式中湧現,而不是主要由物理定位中產生。

+### 神經科學

-從這些發現中湧現出一個 "神經元" 的 "網路" ,每個神經元都基於輸入訊息來遵循相對簡單的活化指令,並依據共同出現的情況來更新基礎連接。再一次,多元主義的主題優雅地出現了(註:此處可能需要一些真正神經科學家的細緻觀察):

+現代神經科學,源於兩項大腦功能的關鍵發現。首先,是在 19 世紀後期由卡米洛·高基(Camillo Golgi)、桑地牙哥·拉蒙卡哈(Santiago Ramón y Cajal)和協力者們分離出神經元、電活化神經元網路,且將之定義為大腦的基本功能單位。Hodgkin 和 Huxley 的研究則進一步將這種分析更精確地完善為清晰的物理模型,他們在動物身上測試並建立了神經通訊的電學理論。(補充:Hodgkin-Huxley model 霍奇金-赫胥黎模型)

-* 在所有領域中,神經科學是最清楚的展示出計算複雜性強加的界線。早在 1950 年代末,以弗蘭克·羅森布拉特 (Frank Rosenblatt) 為首開始,研究學者就建立了第一個大腦的“人工神經網路”模型,希望可以在數年內模擬出完整的人類大腦,卻發現即使這項任務可以在計算上被實現,亦需要幾十年的時間來辦到。這也驅使了研究人類大腦的方法更追求多樣性(模型與實驗,二者立基並重)。