- 电话网的技术基础:电路交换、时分复用

- 计算机网的技术基础:分组交换、统计复用

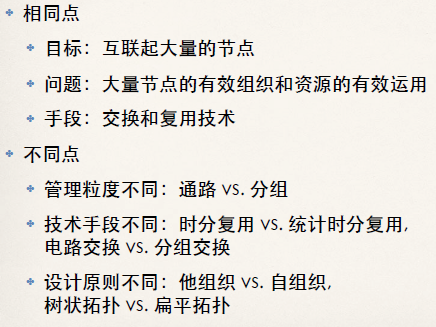

- 电话网和计算机网的异同:

-

OSI七层模型(成功的模型、失败的协议)

- 物理层

- 数据链路层

- 网络层

- 传输层

- 会话层

- 表示层

- 应用层

-

TCP/IP模型(沙漏结构)

- 网络接口层

- 互联网层IP(体系结构的焦点)

- 传输层TCP/UDP

- 应用层

-

曼切斯特码:两个脉冲表示1个比特 波特率:信号变化速率 比特率:二进制信息传输的速率 曼切斯特码比特率是波特率的一半

-

如何基于物理层提供的服务,实现可靠的数据通信?

- 差错检测:

- 奇偶校验

- 循环冗余校验:用最少的冗余比特检测出最多的错误

- 组帧问题:从比特流中识别出由数据比特和检验比特构成的完整结构

- 时间间隙法:数据段之间插入空闲

- 字符计数法:指定帧的长度

- 字符填充的分界符法:特殊字符

- 位填充的分界符法

- 数据链路层的逻辑链路控制子层:

- 以数据帧为单位传输

- 目标:保证可靠、有序的连续数据传输

- 差错恢复技术:ARQ--自动重发请求:

- 接收端收到错误数据帧,请求发送端重传对应数据

- 停等式ARQ:在下一个数据帧传送之前,保证前一个数据帧已经正常接收

- 基于滑动窗的ARQ:允许在接收到ACK(确认字符)之前传送新的数据帧

- 差错恢复:回退N策略、选择性重传策略

- 共享介质网络:

- 典型的共享介质网络:

- 多接口总线:USB

- 局域网

- 卫星通信网络

- 介质共享的主要方式:

- 静态信道化

- 动态介质访问控制

- 随机访问算法:ALOHA、CSMA

- ALOHA

- 思想:有数据需要发送时直接发送

- 发送、等待、随机重传

- 不区分冲突和差错

- MAC地址:

- 类型代码+厂商代码+地址

- MAC地址用于表示全球唯一的网络设备接口

- MAC地址只有标识的作用,没有位置指示的功能

- 网络中的编址与寻址

- 编址:为通信节点命名,在命名中隐藏位置信息

- 寻址方式:

- 广播方式寻址

- 结构化寻址

- 下一跳寻址

- IP地址结构

- 用处;用于区分端口,拥有多个端口的主机可以有多个IP地址

- 两级结构:网络地址+主机地址

- 寻址:先寻址到网络,再寻址到主机

- IPv4:ABC三类

- 地址使用32bit表示

- 三级地址结构:网络地址+子网地址+主机地址

- 子网掩码:与IP地址与运算,得到IP对应主机的网络地址

- IPv6:

- 地址使用128位表示

- 网络地址(64bit) + 接口地址(64bit)

- 如何在分布式环境中计算最短路径?

- 距离向量法:路由器维护一个向量,不断更新距离向量表

- Bellman-Ford算法

- 链路状态法

- Dijikstra算法

- 传输层:

- 基本功能:

- 多路复用与解复用:端口的作用

- TCP使用ARQ机制实现可靠的数据传输

- 拥塞控制

- 拥塞控制理论:

- AIMD算法

- XCP算法

- P2P系统及应用

- P2P是应用层技术的代表

- 特征:

- 终端既是资源的使用者又是资源的提供者

- 任何一个节点的离开不影响系统的可用性