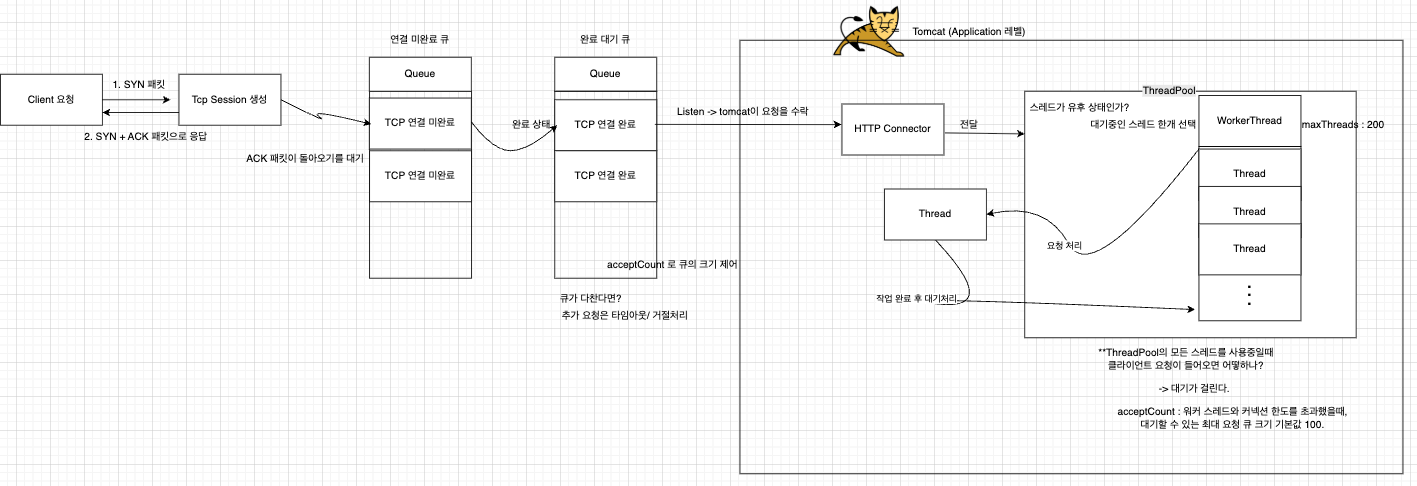

Tomcat에는 connection을 수락하는 accept thread가 있습니다. OS와 클라이언트간에 TCP 핸드셰이크를 이룰때, 연결을 보관하는 큐가 하나이거나 여러개일 수 있다.

- TCP connection 으로 클라이언트가 요청

- TCP 핸드셰이크가 완료되지 않은 미완료 연결을 보관

- 완료되면 연결은 애플리케이션에서 사용할 수 있는 완료된 연결 큐로 이동 (acceptCount 매개변수가 이 큐의 크기를 제어하는데 사용)

- Tomcat 의 accept thread는 처리 가능한 워커쓰레드가 스레드풀 유후 상태인지 확인

- 워커 스레드가 하나라도 비면, Tomcat Connector가 완료 큐에서 맨앞 요청을 수락(accept)하여 할당되어 처리

- 큐 역시 다찬다면, 추가 요청은 타임아웃/거절 처리

정리: 내부 대기 큐가 웹서버내에서 이루어지는게 아니라, 요청을 받는 OS레벨에서의 요청 대기 큐가 있다. 여기에는 TCP 미연결을 보관하는 큐와 TCP 연결 성공으로 인해서 애플리케이션이 연결된 세션을 가져갈 수 있도록 하는 큐 이렇게 2개가 보관되어있고 이것은 소켓자체에서 이루는 것이다.

Reference : https://netflixtechblog.com/tuning-tomcat-for-a-high-throughput-fail-fast-system-e4d7b2fc163f

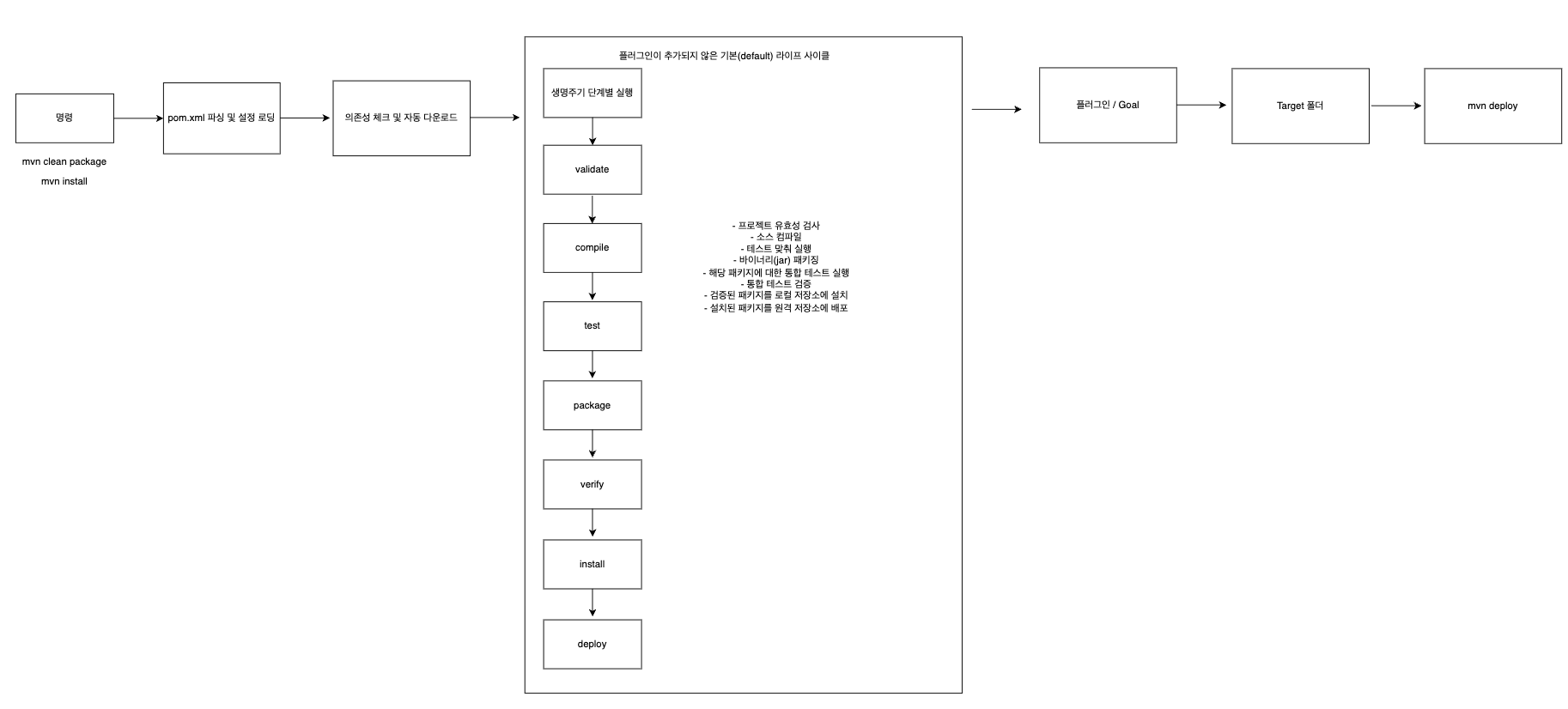

Default 라이프 사이클 절차

validate : 프로젝트가 정확하고 필요한 정보가 모두 있는지 확인

compile : 프로젝트의 소스코드를 컴파일

test : 컴파일된 소스코드를 테스트

package : 컴파일된 코드를 가져와서 JAR 같은 배포 가능한 형식으로 패키징

verify : 품질 기준이 충족되는지 확인하기 위해 검사 시행

install : 로컬 저장소에 패키지 설치해서 로컬의 다른 프로젝트에서 종속성으로 사용

deploy : 원격저장소로 복사

Reference

- https://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-lifecycle.html

- https://maven.apache.org/guides/introduction/introduction-to-the-lifecycle.html#Built-in_Lifecycle_Bindings

- https://dev.to/mohamed_el_laithy/maven-lifecycle-simplified-animated-visual-guide-575

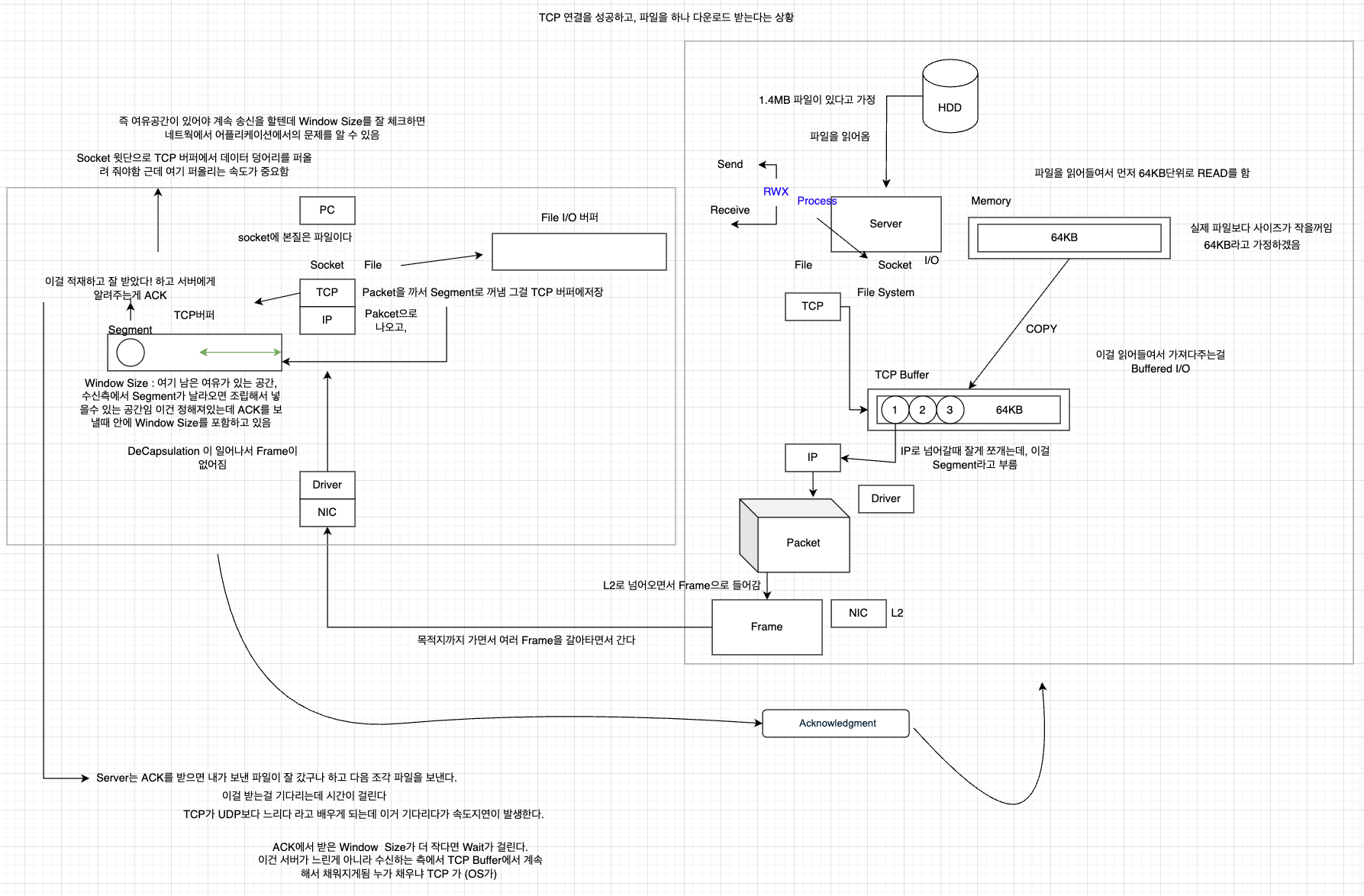

서버는 기본적으로 Process라고 할 수 있고, Socket이 열려있을 것이다. Process는 Socket에게 할수있는 권한은 RWX 가 있다. Read, Send, Launch 여기서 Send를 한다고 가정하겠다.

전송하고자 하는 파일이 1.4MB라고할때, 먼저 HDD에서 파일을 읽어들인다. File System이 있을것이고 Server에 할당된 Memory가 64KB라고할때 파일을 쪼개어 64KB조각을 만든다. 그리고 Socket이 TCP 버퍼쪽으로 COPY 시킨다. 이것을 읽어들여서 가져다주는 것이 Buffered I/O이다. 적재되어있는 조각을 IP로 넘기는데 이때 Segment 라는 단위로 쪼개어 보낸다. 64KB 조각에서 더 쪼개는것임.

IP에 들어온 Segment는 Driver를 통해서 나가 Packet에 담긴다. 그리고 L2영역인 NIC로 나갈때는 Frame으로 들어간다. 하나의 Packet이 Frame으로 또 적재되는 것이다.

그리고 Frame을 목적지를 향해 전송시키는데, 이때 여러번 Frame을 갈아타면서 목적지에 도달할 수 있다.

수신자에게 전달되었다. 수신자에 도달하자마자 Frame에서 Packet을 꺼내어 NIC를 넘어간다. (DeCapsulation)

그리고 IP를 거치며, Packet안에 Segment를 꺼내고 그걸 TCP 버퍼에 저장시킨다. 이걸 성공적으로 적재하게되면 서버에게 ACK 패킷을 전송한다.

서버는 ACK 패킷을 받으면, 전송했던 데이터가 잘 전달되었다고 판단하고, 다음 데이터를 전달한다.

이때, TCP 버퍼는 Window Size 라는 여유공간이 있다. ACK 패킷에는 여유공간인 Window Size를 명시하여 보내는데 만약 여유공간이 부족하다고 서버가 판단하면 대기(Wait)가 걸린다. 여유공간이 있을때까지 판단한다.

수신자 측에서는 여유공간이 만들어질려면 적재된 Segment를 Socket 쪽으로 올려줘야한다 이때 일어나는것이 File I/O 이다. 데이터를 퍼올리는 속도가 빠를수록 TCP 속도에 판결이 나는 것이다.

** Window Size가 만약 부족하면 서버는 대기가 걸리는데, 여유공간이 있을때까지 어떻게 판단하지? 서버는 더이상 데이터를 보내지 않는다. 서버에서는 Persist Timer를 시작한다. 일정 시간 후 Window Probe 패킷을 전송하며 수신자는 Window Probe에 대해 반드시 ACK 응답을 주어야 한다. Window Size가 여전히 0이면 다시 타이머 재시작, 0이 아니면 전송을 재개한다. (Window Probe는 1바이트 크기의 특수 세그먼트)

(Java Persistence API)

직접 JDBC를 구현하면, SQL에 의존하게 되는 문제를 해결하기 위해 JPA를 사용하게 되었다.

객체를 자동으로 데이터베이스 테이블에 매핑함으로써, 객체를 통해서 원하는 데이터들을 제어할 수 있다.

Spring Data JPA는 DAO(Data Access Object) 를 자동으로 생성하여 주는 기능들을 포함하고, CRUD 메서드를 제공한다.

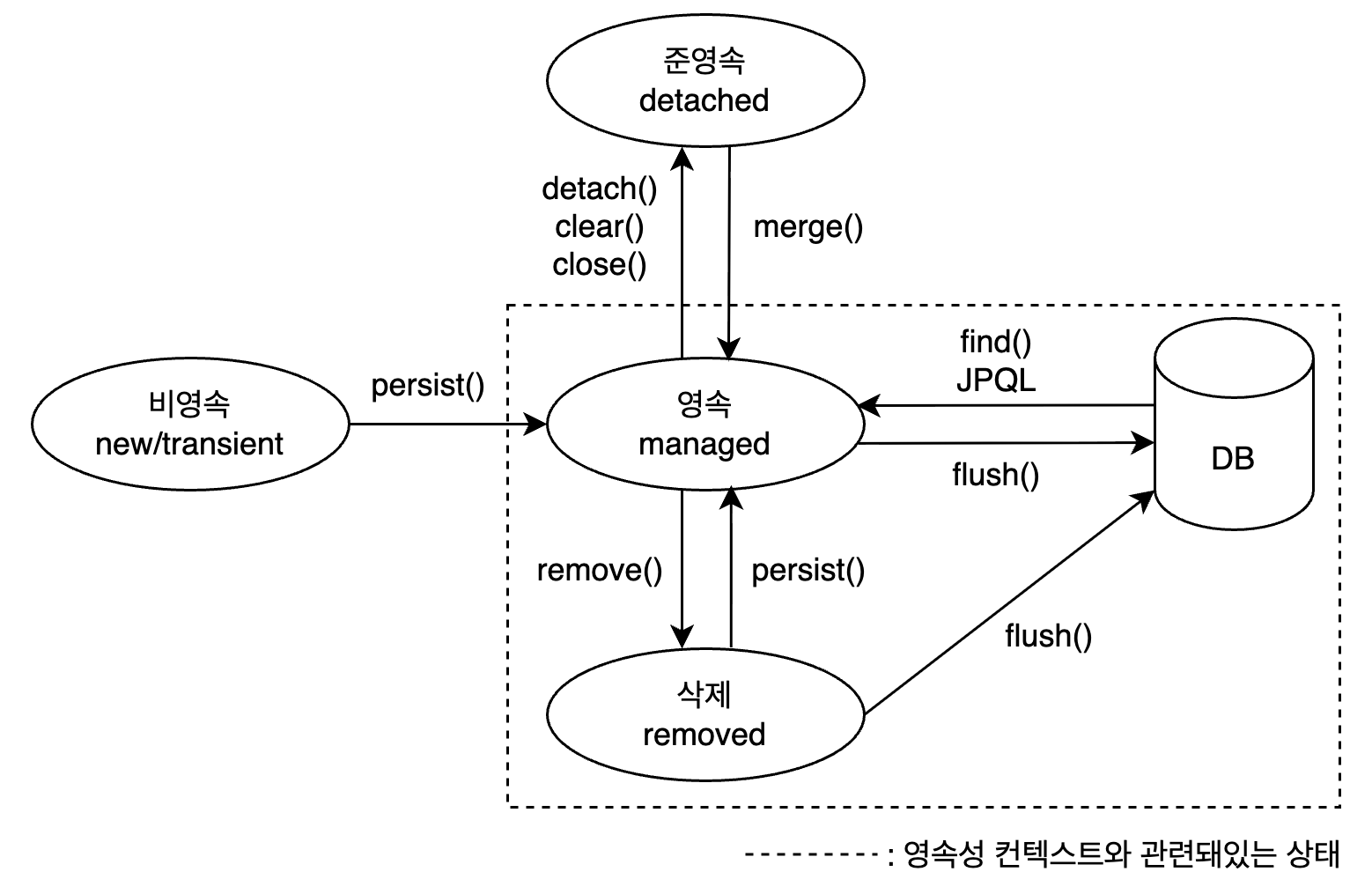

User 객체를 통해서 다양한 상태를 보여주는 과정을 설명하면,

-

User 객체 저장 (persist)

- 초기상태는 비영속(new/transient)

- 새로 만든 User 객체는 아직 영속성 컨텍스트와 관련이 없음.

persist(user)- 엔티티를 영속성 컨텍스트에 등록 (비영속 -> 영속)

- 이후 트랜잭션을 커밋하거나

flush()를 호출하면 DB에 INSERT 쿼리 발생 - 영속(managed) 상태가 되어 JPA가 객체의 변경을 추적

- 초기상태는 비영속(new/transient)

-

User 객체 조회 (find, JPQL)

- 동작은

find(User.class, id)또는 JPQL을 통해서 진행 - DB에서 해당 User를 조회하여 영속성 컨텍스트에 User 인스턴스가 없으면 DB에서 불러와 영속(managed) 상태로 만듦.

- 이미 영속 컨텍스트에 있다면 캐시에서 반환.

- 동작은

-

User 객체 수정

- 조건 : 영속(managed) 상태인 User 객체의 필드 값 변경

- 동작 : 단순히 객체의 값을 변경하면 JPA가 자동으로 변경 감지(dirty checking)

- 트랜잭션 종료 시점 또는

flush()호출 시 변경된 내용이 DB에 UPDATE 쿼리로 반영

- 트랜잭션 종료 시점 또는

- 별도의 메서드 호출 없이 자동으로 수정 내용이 DB에 반영

-

User 객체 삭제 (remove)

- 동작 :

remove(user)- 영속(managed) 상태에서 삭제(remove) 메서드 호출 시, 삭제(remove) 상태로 전이

- flush() 또는 트랜잭션 커밋 시점에 DB에 DELETE 쿼리가 실행되어 삭제.

- 동작 :

-

준영속(detached) 상태 및 (detach, clear, close, merge)

-

동작:

detach(user),clear(),close()메서드를 사용하면 영속 상태의 User가 준영속(detached)이 됨.- 더 이상 JPA의 변경감지 및 DB 반영이 일어나지 않음

- detached 상태의 User를 다시 DB와 동기화하고 싶으면

merge(user)을 사용하여 managed 상태로 전환시킴.

** detached 되면 영속성 컨텍스트에서 제거가 된 상태인가?

맞습니다. detached(준영속) 상태가 되면 해당 엔티티는 영속성 컨텍스트에서 제거된 상태입니다. 즉, 영속성 컨텍스트가 더 이상 해당 엔티티를 관리하지 않기 때문에, 필드 값을 변경해도 DB에 반영되지 않습니다.

- detached = 영속성 컨텍스트에서 제거되어 더 이상 관리받지 않는 상태

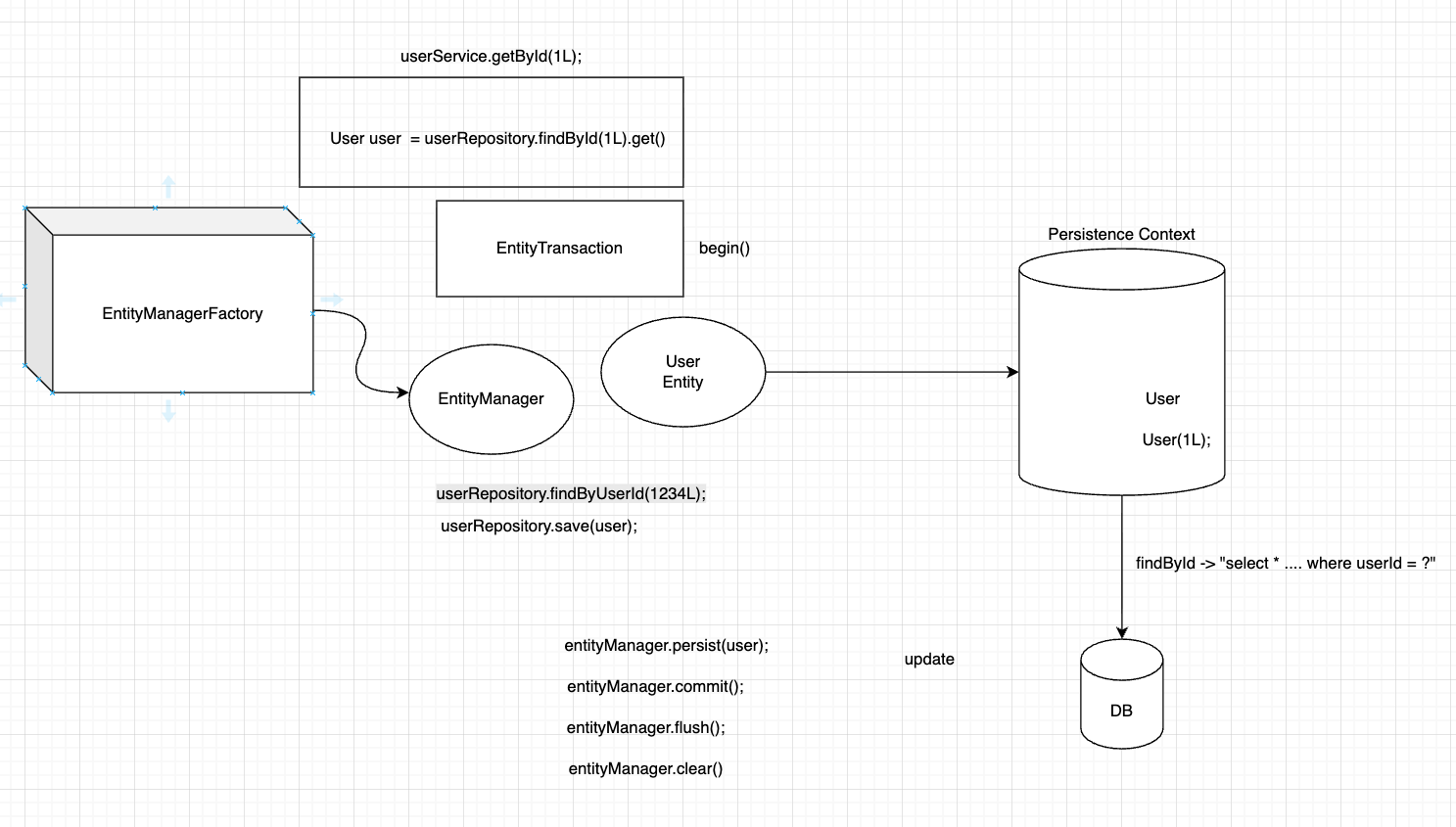

// 1. EntityManagerFactory 생성 (애플리케이션 시작 시 1회)

EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("unitName");

// 2. 클라이언트 요청 혹은 트랜잭션 단위마다 EntityManager 생성

EntityManager em = emf.createEntityManager();

// 3. EntityTransaction 흭득 및 트랜잭션 시작

EntityTransaction tx = em.getTransaction();

tx.begin();

// 4. 비즈니스 로직 수행 (영속성 컨텍스트에 객체 저장, 조회 등)

em.persist(user);

// 5. 트랜잭션 커밋 혹은 롤백

tx.commit();

// 6. EntityManager 종료(반납)

em.close();

// 7. 애플리케이션 종료 시 EntityManagerFactory 종료

emf.close();비영속 상태 (Transient) : JPA의 영속성 컨텍스트와 전혀 관련 없는 새로 생성된 객체 상태 준영속 상태 (Detached) : 한번 영속성 컨텍스트에 의해 관리(영속 상태)되었다가, 영속성 컨텍스트가 해당 객체 관리를 중단한 상태

왜 나누는가? JPA가 영속성 컨텍스트를 효율적으로 관리하고, 데이터 변경 추적과 상태 전환을 명확히 하려는 설계 목적 때문입니다. 다시말해, 비영속과 준영속 구분은 JPA가 객체의 상태와 데이터베이스 저장 여부, 관리 여부를 정확히 구분하고 그에 맞는 처리를 가능하게 하려는 의도에서 비롯되었다.